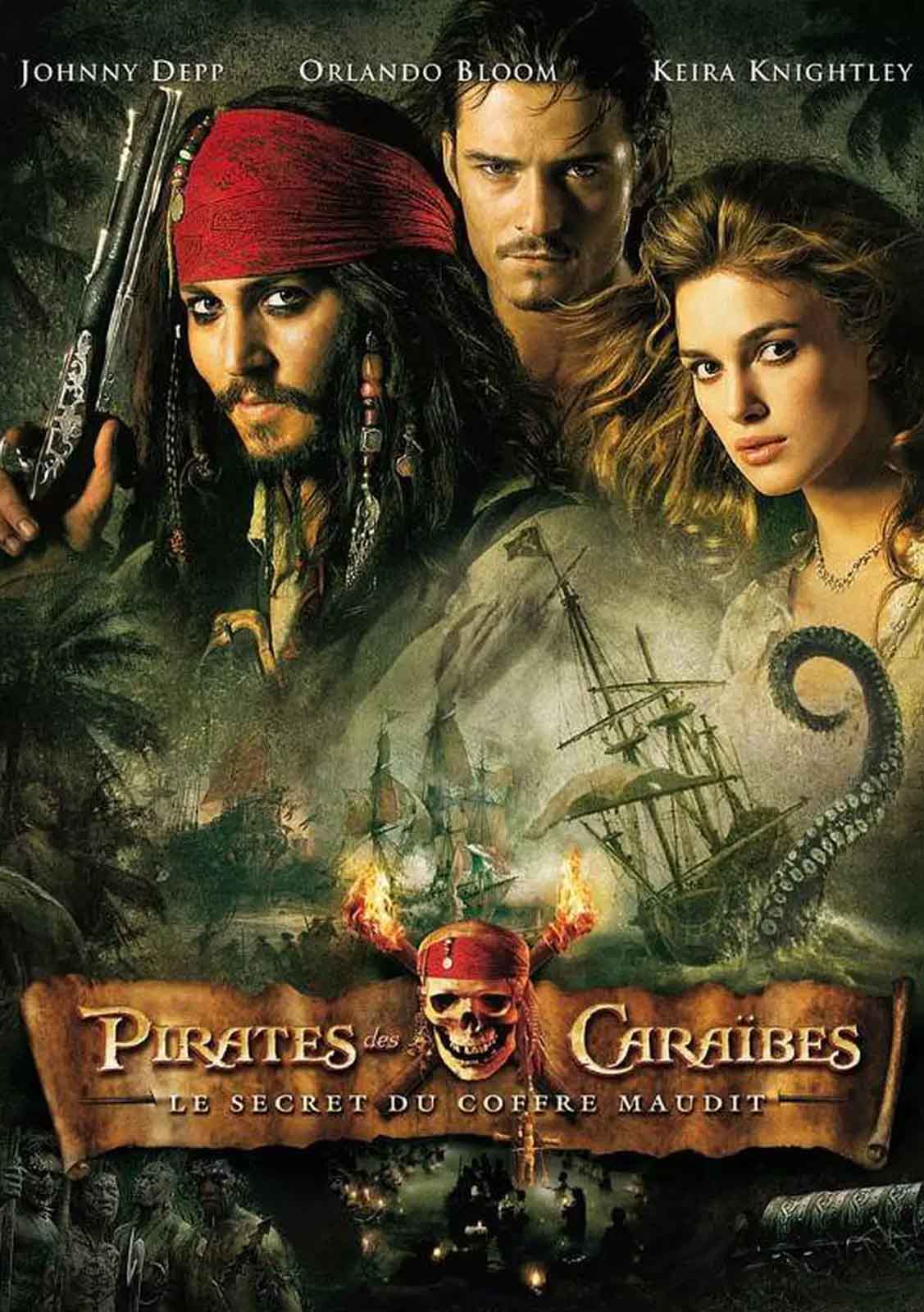

Dans cette seconde aventure, Jack Sparrow et ses compagnons d’infortune affrontent des hommes-poissons et une pieuvre géante…

PIRATES OF THE CARIBBEAN 2 : DEAD MAN’S CHEST

2006 – USA

Réalisé par Gore Verbinski

Avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Stellan Skarsgard, Naomie Harris, Alex Norton, Bill Nighy, Jonathan Pryce

THEMA MONSTRES MARINS I SAGA PIRATES DES CARAÏBES

Bien décidés à ne pas s’en tenir au succès inespéré du premier Pirates des Caraïbes, Jerry Bruckheimer et les studios Disney enclenchèrent rien moins que deux nouveaux épisodes tournés simultanément, tout en s’efforçant de retrouver la formule qui leur fut tant propice. Le brave Will Turner (Orlando Bloom), la belle Elizabeth Swann (Keira Knightley) et l’incontrôlable Jack Sparrow (Johnny Depp) se heurtent donc une nouvelle fois à une malédiction surnaturelle, les pirates morts-vivants du premier opus cédant ici le pas au Hollandais Volant et à son équipage fantôme. Les fantasticophiles ayant gardé en mémoire le très élégant capitaine spectral incarné par James Mason dans Pandora risquent fort d’être surpris par la réinterprétation du fameux mythe marin. Car ici, notre Hollandais a pris les allures d’un hideux corsaire mi-homme mi-pieuvre, tandis que ses hommes mixent dans l’anarchie la plus totale l’anatomie humaine et des éléments empruntés à toutes les espèces marines possibles et imaginables, du mollusque au crustacé en passant par le poisson et le céphalopode.

A cet infernal équipage mis en image par un très habile mélange de maquillages spéciaux et d’images de synthèse, le scénario mêle une autre légende des profondeurs : le bien nommé Kraken, une pieuvre colossale qui engloutit impitoyablement tous les navires croisant sa route. Née de l’imagination fertile des marins norvégiens du 12ème siècle, cette bête mythique nous donne droit à une poignée de séquences follement spectaculaires, sa morphologie lovecraftienne nous évoquant tour à tour le monstre mutant d’Un cri dans l’océan et le calamar géant de 20 000 lieues sous les mers. En matière de séquences d’action, Gore Verbinski n’y va d’ailleurs pas avec le dos du crochet, concoctant de véritables morceaux d’anthologie tels que l’hilarante course-poursuite sur la terre des cannibales (à mi-chemin entre Tex Avery et Les Aventuriers de l’arche perdue) ou l’incroyable combat d’escrime à trois sur une roue de moulin lancée à vive allure à travers champs, le tout aux accents d’une partition emphatique de Hans Zimmer reprenant à son compte tous les thèmes qu’il co-écrivit avec son poulain Klaus Badelt pour le premier opus.

Libérez le Kraken !

Tout irait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes engloutis si ce second épisode ne souffrait pas du syndrome généralement constaté dans la plupart des séquelles, autrement dit une perte générale de spontanéité (les grains de folie du premier Pirates des Caraïbes semblent s’être mués en ingrédients d’une recette à succès) et un penchant inévitable pour une surenchère (plus d’argent, plus d’effets spéciaux, plus de personnages, plus de péripéties) qui confine parfois à l’indigestion. Au chapitre des réserves, on regrette aussi de régulières pertes de rythme, au sein d’un métrage un tantinet longuet qui aurait largement mérité un délestage d’une bonne vingtaine de minutes. A ces réserves près, Le Secret du coffre maudit reste un spectacle de haute tenue, qui se clôt sur un cliffhanger digne des sérials d’antan, lequel atteint pleinement son objectif : donner très envie au public de découvrir le troisième volet de cette saga hors norme.

© Gilles Penso

Partagez cet article