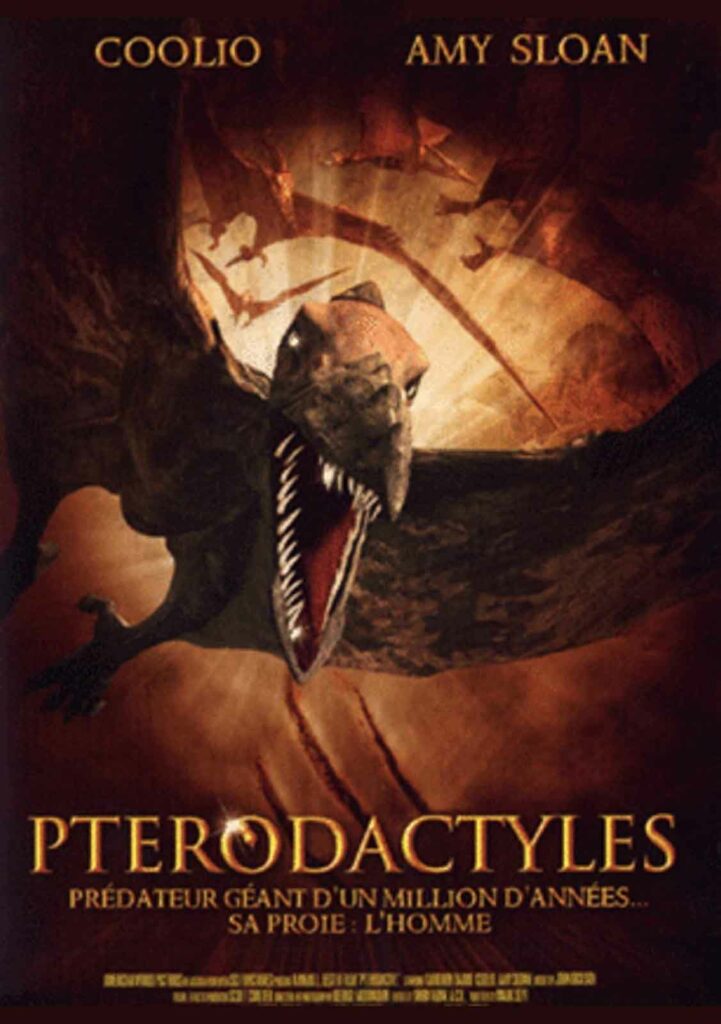

Le réalisateur de Class 84 et Commando lâche sur ses héros une nuée de reptiles volants préhistoriques particulièrement voraces

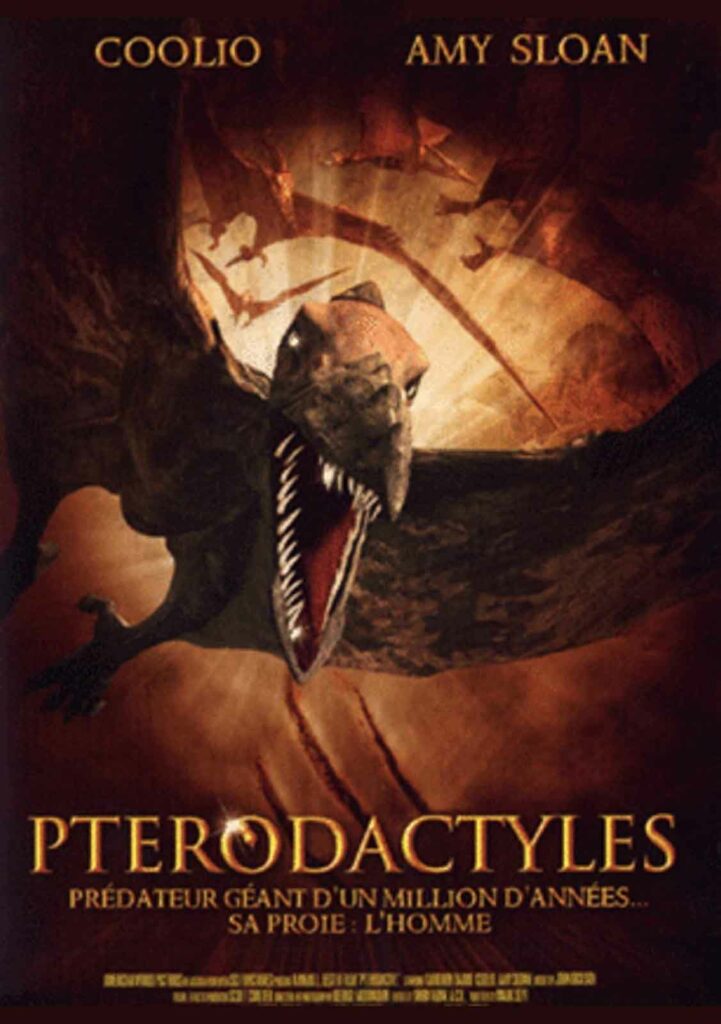

PTERODACTYL

2005 – USA

Réalisé par Mark L. Lester

Avec Cameron Daddo, Coolio, Amy Sloan, George Calil, Ivo Cutzarida, Steve Braun, Mircea Monroe, Jessica Ferrarone

THEMA DINOSAURES

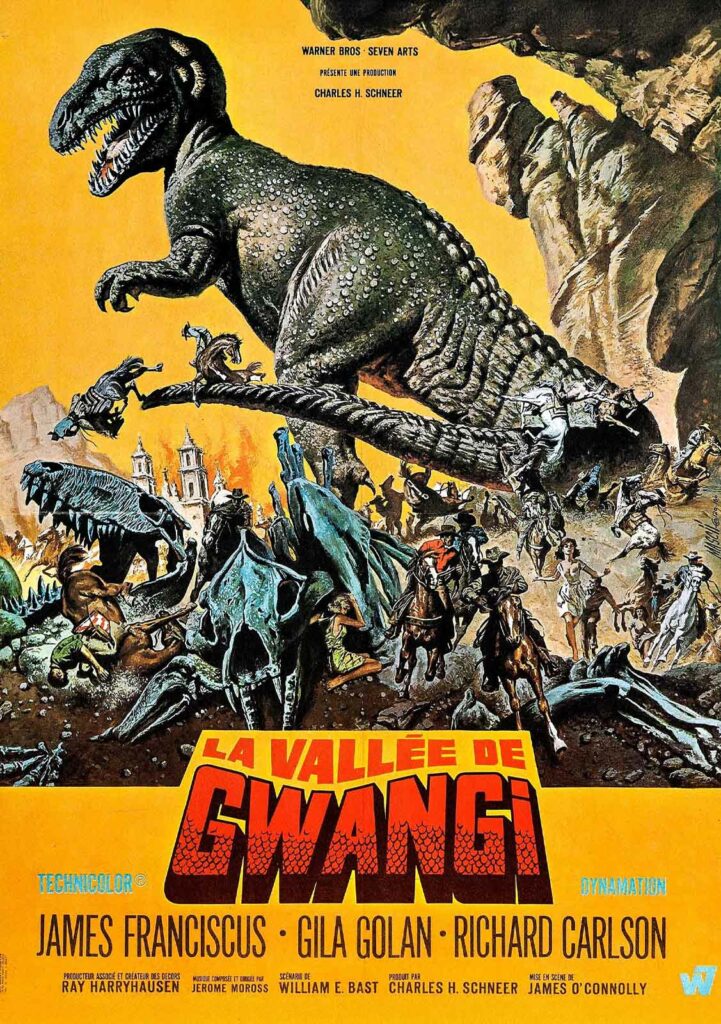

Transfuge du film musclé des années 80 (Class 1984, Commando, Firestarter), Mark Lester entame une seconde carrière sous l’égide d’American World Pictures, une compagnie spécialisée dans les films de monstres destinés au marché de la vidéo. Le voilà donc aux commandes de Ptérodactyles, une tardive réponse aux trois Jurassic Park qui se concentre sur une seule espèce de reptiles préhistoriques : les ptéranodons, des carnassiers volants de huit mètres d’envergure qui étaient déjà à l’honneur dans le Rodan d’Inoshiro Honda (et qui firent quelques mémorables apparitions dans des œuvres telles que La Vallée de Gwangi ou Jurassic Park 3). Prometteuse, l’entrée en matière nous montre trois chasseurs battant la campagne et se félicitant d’être au sommet de la chaîne alimentaire… avant de se faire déchiqueter en beauté par une horde de ptérosaures agressifs.

Plus convenue, la suite se concentre sur deux groupes de protagonistes n’ayant à priori aucun point commun : une petite expédition scientifique assez improbable constituée de jeunes écervelés et de bimbos court vêtues, et un commando de GI en pleine mission secrète. Les premiers s’en vont explorer un volcan datant du Jurassique à la frontière turco-arménienne, les seconds viennent de capturer avec perte et fracas un chef rebelle, et bientôt tous vont devoir faire cause commune pour lutter contre des ptéranodons décidément très pugnaces. Conçus principalement en 3D, les monstres volants sont plutôt bien fichus et évoquent les meilleures bébêtes des productions Nu Image (Spiders, Octopus et consorts), même si certaines séquences frôlent la rigidité d’une animatique de jeu vidéo. Leurs attaques, qui scandent régulièrement le film, s’avèrent particulièrement saignantes : bras arraché, corps coupé en deux, décapitation, éviscération… Comme dans Un million d’années avant JC, les reptiles volants ramènent leurs proies humaines dans leur nid pour nourrir leurs petits.

Clins d'œil et références

L’ensemble de l’œuvrette est d’ailleurs baigné d’un élan référentiel discret, chacun des personnages portant le nom d’un écrivain de science-fiction renommé, de Lovecraft à Heinlein en passant par Zelazny, Lem, Burroughs et Bradbury. Hélas le potentiel du film est sérieusement amenuisé par l’absence quasi-totale de caractérisation de ses héros, l’indigence de ses dialogues et la platitude de son humour. Sans compter des séquences d’action qui, pour être inventives, n’échappent pas à une certaine répétitivité, les ptérosaures n’en finissant plus de planer au-dessus des humains pour les happer tandis que les coups de feu saturent la bande son. Fidèles à la tradition des jeux vidéo et de maints films de monstres, nos créatures sont dirigées par un chef, surnommé « le teigneux ». Plus grand et plus vieux que ses congénères, il sera donc le « boss » de l’aventure, le dernier bestiau que nos protagonistes devront affronter et abattre avant de pouvoir s’en aller gaiement bras dessus bras dessous, sans pleurer plus que de raison sur les dizaines de cadavres ensanglantés de leurs compagnons mués en hamburgers tout au long de l’aventure.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article