Naturellement moins subtil que Bryan Singer, Brett Ratner s'efforce de clore la première trilogie X-Men en dotant cet ultime combat d'une dimension épique

X-MEN : THE LAST STAND

2006 – USA

Réalisé par Brett Ratner

Avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, Famke Janssen, Halle Berry, Rebecca Romijn, Anna Paquin, Ben Foster

THEMA SUPER-HEROS I MUTATIONS I SAGA X-MEN I MARVEL

Le succès de l’adaptation cinématographique des X-Men est à mettre en grande partie au compte de l’auteur-réalisateur Bryan Singer. Aussi, lorsque ce dernier annonça qu’il ne participerait pas au troisième opus afin de mettre en boîte Superman Returns, l’inquiétude gagna les fans. Et elle ne fit que s’accroître lorsque fut communiqué le nom de son successeur : Brett Ratner, réalisateur des forts dispensables Rush Hour 1 et 2 et du moyennement convaincant Dragon Rouge. Pourtant, force est de constater que le cinéaste s’est plié sans sourciller au style de son prédécesseur, servant de son mieux un scénario très ambitieux signé Simon Kinberg (Mr & Mrs Smith) et Zak Penn (Elektra). Cette fois-ci, tous les mutants sont face à une situation tout à fait inédite : l’invention par le gouvernement d’un « traitement » capable par simple injection de les transformer en humains ordinaires. Cette nouvelle suscite les réactions les plus extrêmes. Certains mutants voient là la chance inespérée d’échapper à leur statut « anormal » et d’entrer dans le rang. D’autres manifestent violemment leur mécontentement en réclamant le droit à la différence. Quant à Charles Xavier et Magneto, ils opposent une fois de plus leurs points de vue, prélude au conflit le plus décisif qu’aient jamais vécu les mutants.

L’une des premières gageures du script est de conserver la majorité des personnages des deux premiers volets tout en nous familiarisant avec une demi-douzaine de nouveaux mutants aux pouvoirs pour le moins spectaculaires : le Fauve, homme-animal réfrénant sa féroce bestialité sous le costume d’un aimable diplomate, Angel, le magnifique homme-oiseau qui porte ses ailes nacrées comme une croix, le Fléau, bousculant tout sur son passage à la manière d’une locomotive lancée à vive allure, Psylocke, capable à la fois de se téléporter en une fraction de secondes mais aussi de déceler les pouvoir de tous les mutants l’approchant, ou encore Multiple Man, doué d’une ubiquité illimitée. Sans compter Jean Grey, qui revient d’entre les morts sous forme d’une redoutable Phœnix dont les pouvoirs incontrôlables et la personnalité changeante seront l’un des enjeux de cet épisode.

Le choc des titans

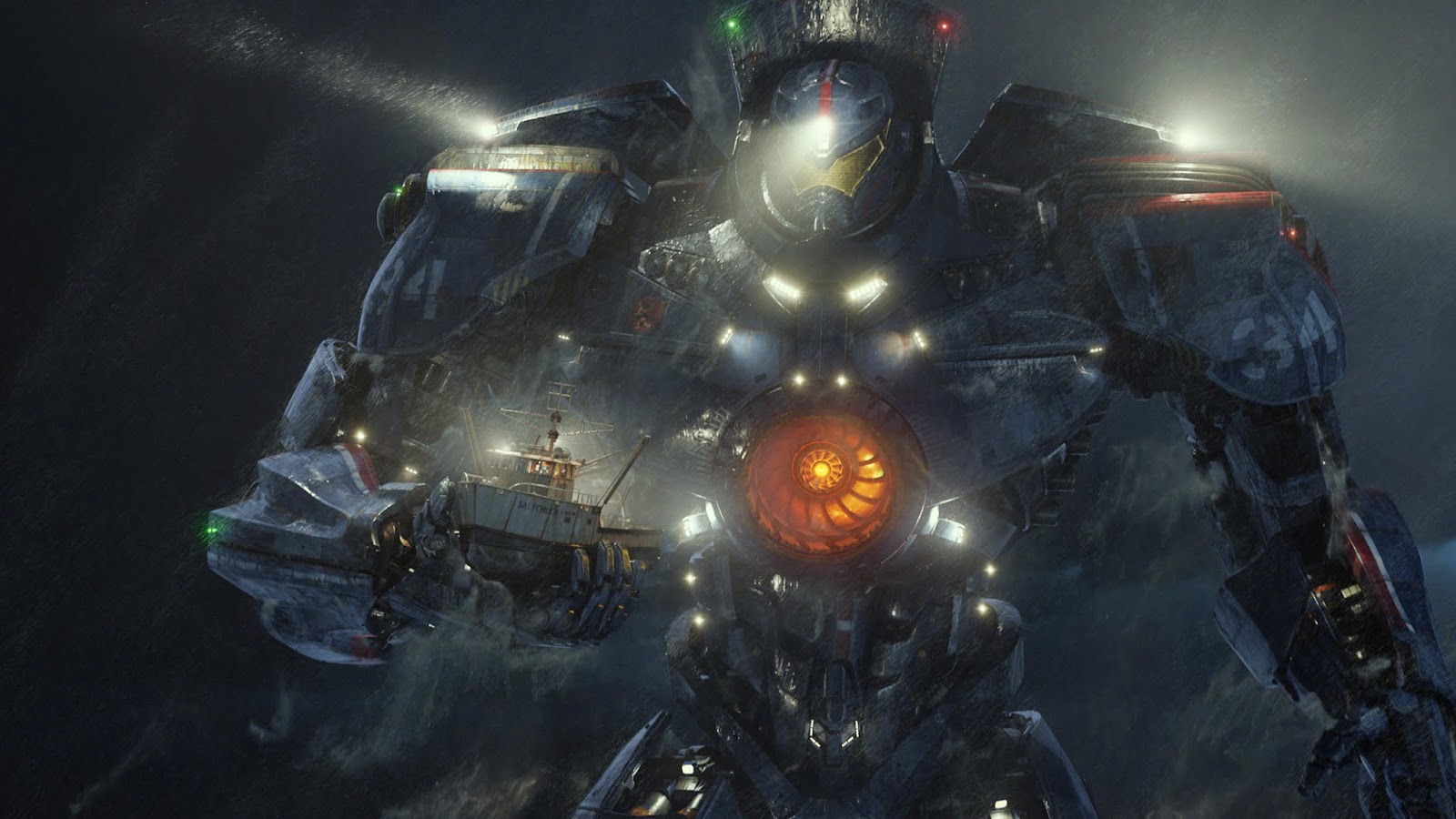

Le film multiplie les séquences mémorables, des voitures froissées à distance comme des cannettes par Magneto au combat apocalyptique dans la maison de Jean Grey en passant par la lutte virtuelle de nos héros contre les légendaires Sentinelles, ces robots gigantesques qui figurent parmi les ennemis les plus marquants du comics original. Mais ce troisième X-Men vaut surtout le détour pour son monstrueux combat final, au cours duquel des centaines d’humains et de mutants se lancent dans une échauffourée proprement titanesque. On comprend mieux, au vu de la scène en question, pourquoi le générique compte deux fois plus de cascadeurs que de comédiens, et comment ont été engouffrés les quelque 160 millions de dollars du budget. Point culminant d’une saga inégale, ce climax cataclysmique nous fait passer l’éponge sur un scénario déséquilibré qui souffre de régulières pertes de rythme et peine à réserver un traitement intéressant à son trop plein de protagonistes.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article