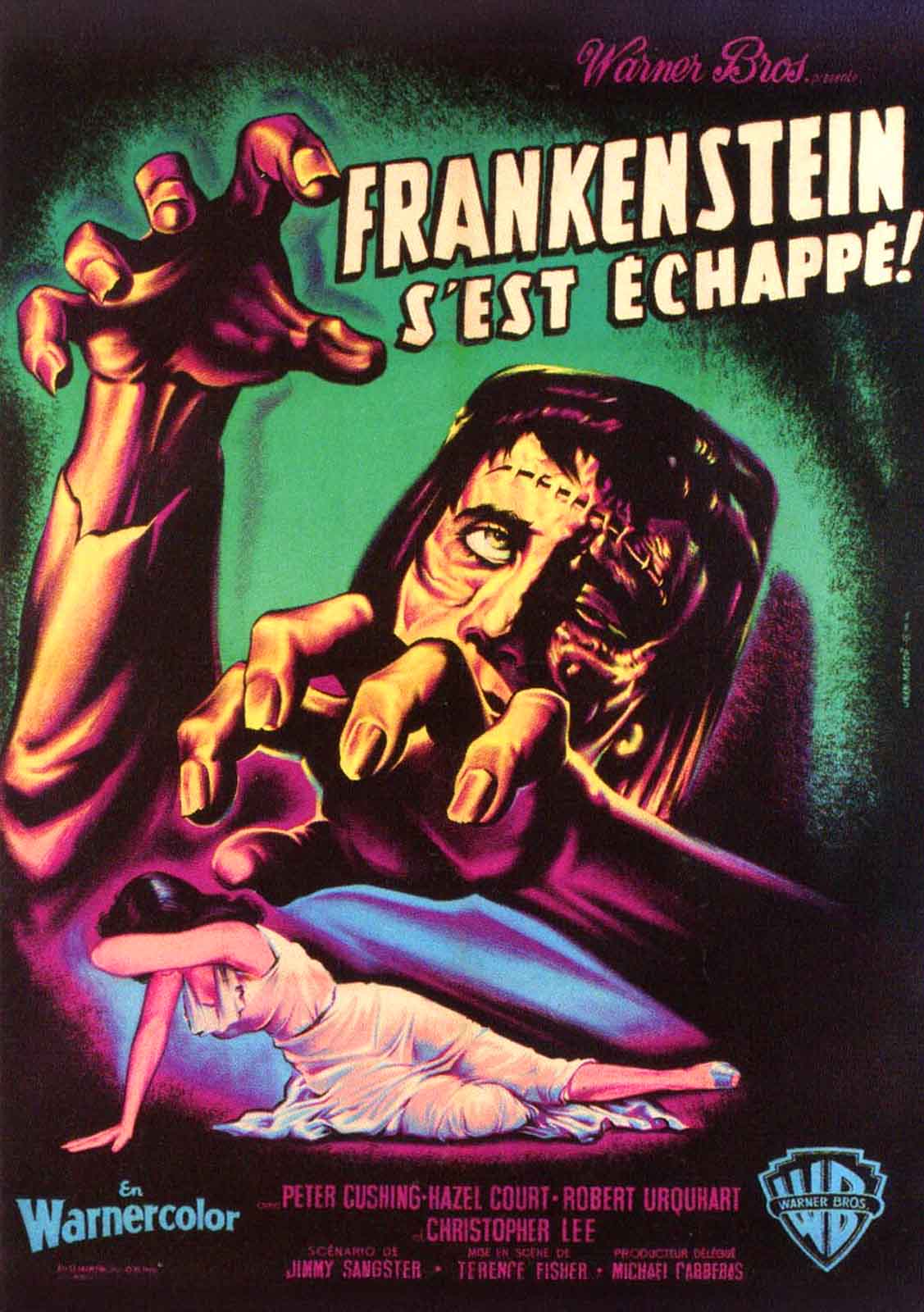

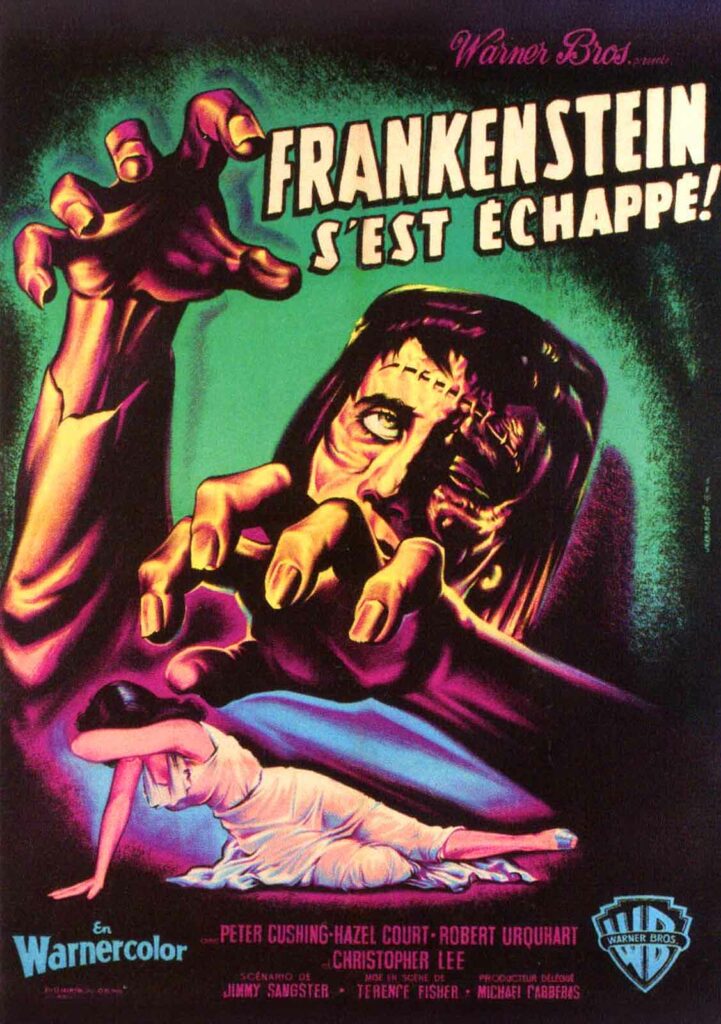

Le studio Hammer s'empare du mythe popularisé par Universal et le revisite de fond en comble

THE CURSE OF FRANKENSTEIN

1957 – GB

Réalisé par Terence Fisher

Avec Peter Cushing, Christopher Lee, Robert Urquhart, Hazel Court, Melvyn Hayes, Paul Hardtmuth, Valerie Gaunt

THEMA FRANKENSTEIN

En 1957, la Grande-Bretagne ressuscite magistralement le mythe de Frankenstein, par l’intermédiaire de la compagnie Hammer Films et du réalisateur Terence Fisher. Celui-ci décide d’ignorer superbement l’influence des films Universal, ce qui constitue en soi un difficile pari, et même celle du roman initial (qu’il dit n’avoir jamais lu !) pour donner le premier rôle non pas au monstre mais à son créateur, le docteur Frankenstein. Et ce rôle est confié au brillant Peter Cushing, révélé l’année précédente par son rôle de Winston Smith dans le 1984 de Rudolph Cartier. Respectueux du jeu de Colin Clive, il apporte toutefois à son personnage plus de détermination, plus de froideur, plus de cruauté même.

Aidé du professeur Kempe (Robert Urquhart), Frankenstein procède à de curieuses expériences. Les deux hommes viennent de ranimer un chien mort, et Frankenstein a désormais pour but de donner vie à un homme parfait. A contrecœur, Kempe l’aide à voler le cadavre d’un pendu. Orpheline depuis peu, Elisabeth (Hazel Court), cousine et fiancée de Victor, sollicite son hospitalité. Mais Frankenstein a d’autres préoccupations. La mort du sculpteur Bardello lui procure deux mains précieuses qu’il greffe sur le corps du pendu. Quant aux yeux, il se les procure sans vergogne à la morgue. Il ne manque bientôt plus qu’un cerveau supérieurement intelligent pour parfaire son œuvre. Ne reculant devant aucun « sacrifice », Frankenstein abat dans ce but le professeur Bernstein (Paul Hardtmuth), puis insuffle enfin la vie à sa créature. Mais celle-ci s’avère n’être qu’un monstre hideux aux instincts homicides qui s’échappe dans les bois où il tue un enfant et un aveugle, variante de deux séquences mythiques de Frankenstein et La Fiancée de Frankenstein. Horrifié, Kempe tue le monstre, mais le baron le ranime aussitôt et lui ordonne de tuer Justine (Valerie Gaunt), sa servante et maîtresse. Bien vite, la créature devient incontrôlable…

Qui est le plus monstre des deux ?

Révolutionnaire, ce premier Frankenstein de la Hammer propose une vision moderne et violente du mythe, avec de surcroît l’apport de la couleur. Ici, le monstre (Christopher Lee, qui deviendra célèbre l’année suivante en incarnant Dracula) n’a qu’un rôle très effacé. Brouillon raté et violent (maquillé à la va vite par Phil Leakey), il déambule comme un zombie dans les bois, meurt, ressuscite, puis meurt à nouveau… Peu importe aux yeux de Terence Fisher. Car c’est le baron qui constitue ici le pôle d’intérêt, et tout le film se concentre sur ses agissements. Voué tout entier à de douteuses expériences, le regard fou, il se fait volontiers volage, voire criminel. La mise en scène souffre parfois de pertes de rythme et d’une théâtralisation excessive, mais ce premier pas demeure magistral, comme en témoignera son immense succès. Contrairement à la série Universal, où le monstre meurt à la fin de chaque épisode pour ressusciter au début du suivant, celui de la Hammer ne sera jamais le même d’un film à l’autre, la vedette restant le baron qui, lui, conservera les traits anguleux de Peter Cushing.

© Gilles Penso

Partagez cet article