Jack Sholder réalise une séquelle décevante du classique de Wes Craven en changeant les règles qui régissent les actes sanglants du croquemitaine griffu

A NIGHTMARE ON ELM STREET PART 2 – FREDDY’S REVENGE

1985 – USA

Réalisé par Jack Sholder

Avec Mark Patton, Kim Myers, Robert Englund, Robert Rusler, Clu Gulager, Hope Lange, Marshall Bell, Melinda O. Fee

THEMA TUEURS I RÊVES I SAGA FREDDY KRUEGER

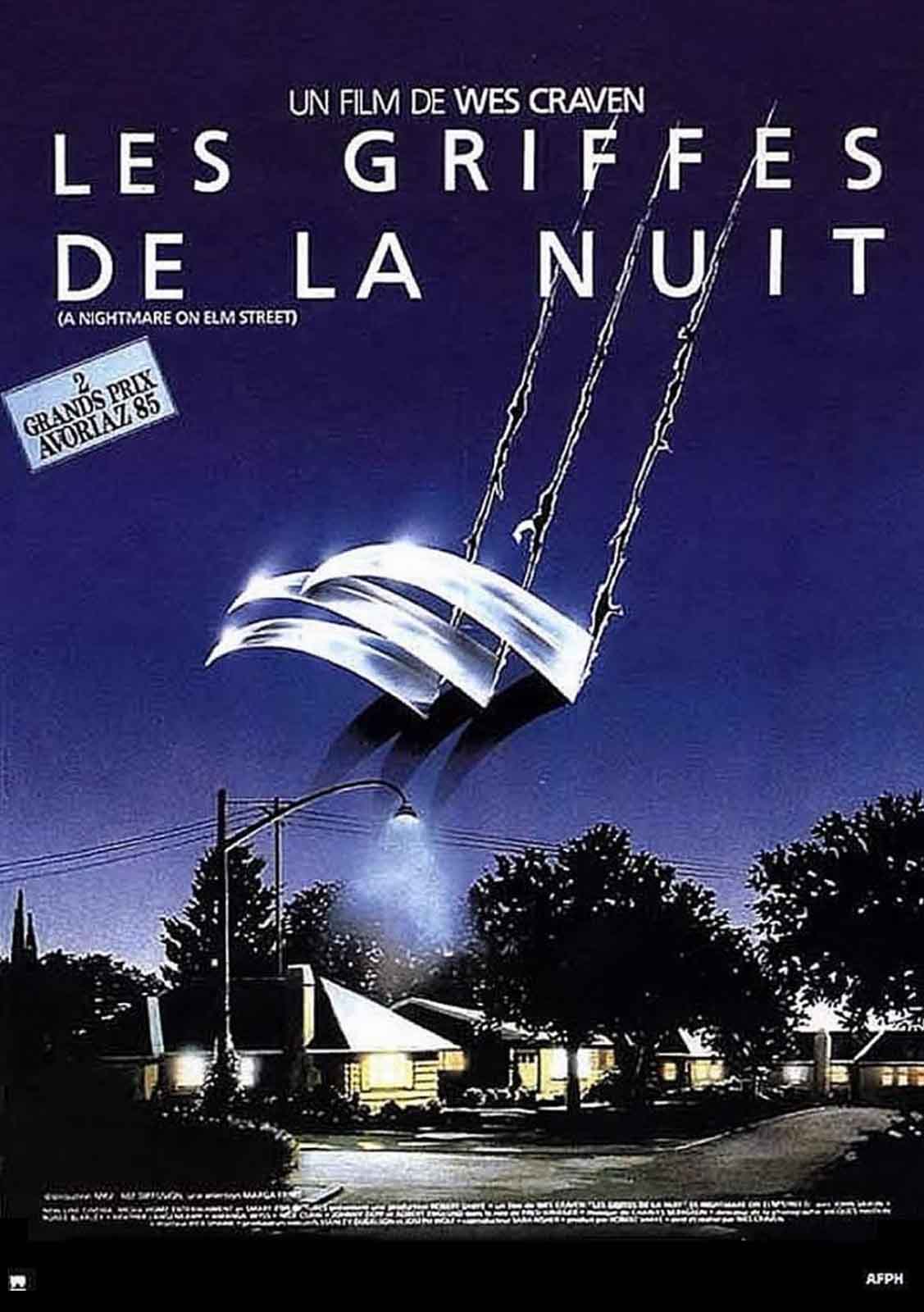

En écrivant et en réalisant Les Griffes de la nuit, Wes Craven n’avait jamais envisagé d’en faire le premier épisode d’une saga, et s’était d’ailleurs prononcé pour un happy end clôturant définitivement le récit. Mais son producteur Robert Shaye entrevoyait déjà la possibilité d’une franchise, et l’incita donc à tourner la fin ambiguë et confuse que nous connaissons. Les possibilités d’une suite étant implantées et les recettes du premier « Freddy » s’étant avérées juteuses, La Revanche de Freddy ne tarda pas à pointer le bout de son nez. Aux commandes de la séquelle, on trouve Jack Sholder, signataire du réjouissant slasher Alone in the Dark avec Donald Pleasence, Jack Pallance et Martin Landau, et futur réalisateur de l’excellent Hidden. Hélas, la présence de Sholder derrière la caméra ne profite guère à ce second opus qui transgresse sans vergogne toutes les règles établies dans le film original, non pour les transcender mais pour muer Freddy Krueger en tueur banal. Le rêve n’est plus son domaine exclusif d’exaction, il apparaît et disparaît au gré de la fantaisie d’un scénario évasif, et meurt en fin de métrage sans raison plausible.

Le protagoniste est ici Jesse Walsh (Mark Patton), un adolescent qui emménage avec sa famille dans l’ancienne maison de Nancy Thompson, à Elm Street. Évidemment, il ne tarde pas à être hanté par d’horribles cauchemars orchestrés par le tueur au pull rayé, au visage brûlé et au gant griffu. C’est Lisa Webber (Kim Meyers), sa voisine et petite amie, qui découvre la vérité sur Freddy Krueger. Or ce dernier se met à posséder le corps de Jesse pour continuer ses crimes sanglants à Springwood… Étrangement, ce second Freddy cultive une imagerie gay que n’aurait pas dénigré un David DeCoteau (la scène des douches est à ce titre assez édifiante), poussant la métaphore jusqu’à retranscrire littéralement l’expression « coming out » par l’entremise d’une métamorphose incroyable qui constitue la meilleure scène du film et – avouons-le – l’un des moments les plus mémorables de la saga toute entière. Grâce à des maquillages inventifs signés Kevin Yagher et à des effets mécaniques conçus par Rick Lazzarini, le tueur d’Elm Street s’extrait du corps de sa malheureuse victime humaine, comme un serpent qui mue, et surgit ainsi dans la réalité.

Le « coming out » de Freddy

Mais à part ce morceau d’anthologie, et une surprenante séquence onirique montrant les déboires d’un autobus scolaire, La Revanche de Freddy fait bien pâle figure. Il faut dire que les problèmes existentiels des jeunes héros (ranger sa chambre, gagner la partie de base-ball, organiser une soirée) ne sont pas de nature à passionner les foules, et que le laxisme avec lequel l’aspect fantastique du film est traité (Freddy est un être surnaturel, donc tout est possible) laisse perplexe. Malheureusement, c’est La Revanche de Freddy qui donnera le ton pour les séquelles à venir, le maquillage grimaçant du croquemitaine revisité ici par Kevin Yagher étant adopté une bonne fois pour toutes, et son tempérament farceur (toujours prompt à lâcher une petite blague stupide ou un jeu de mot douteux) devenant sa ligne de conduite systématique.

© Gilles Penso

Partagez cet article