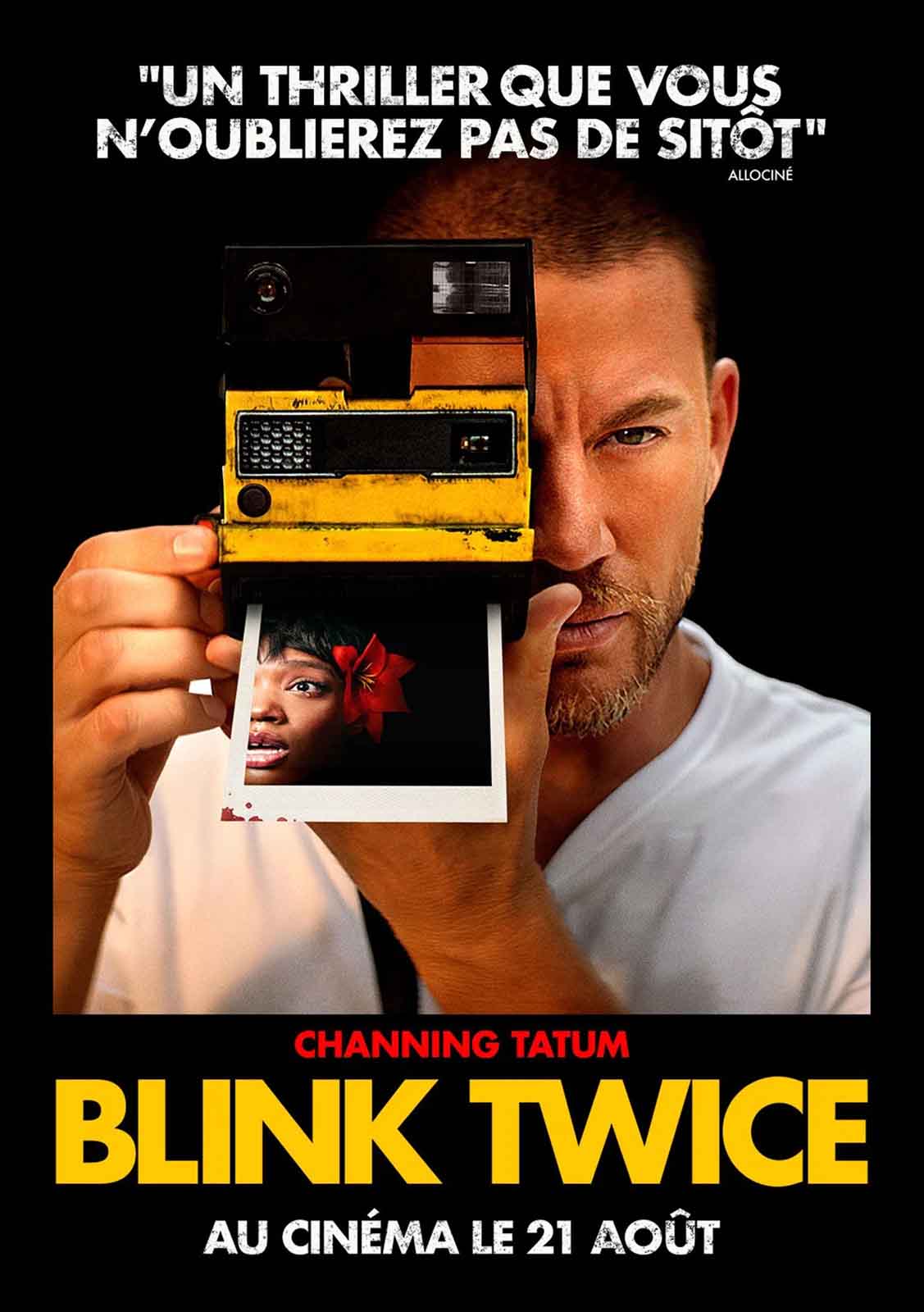

Deux serveuses sont invitées par un milliardaire sur une île privée pour un séjour beaucoup moins paradisiaque qu’il n’en a l’air…

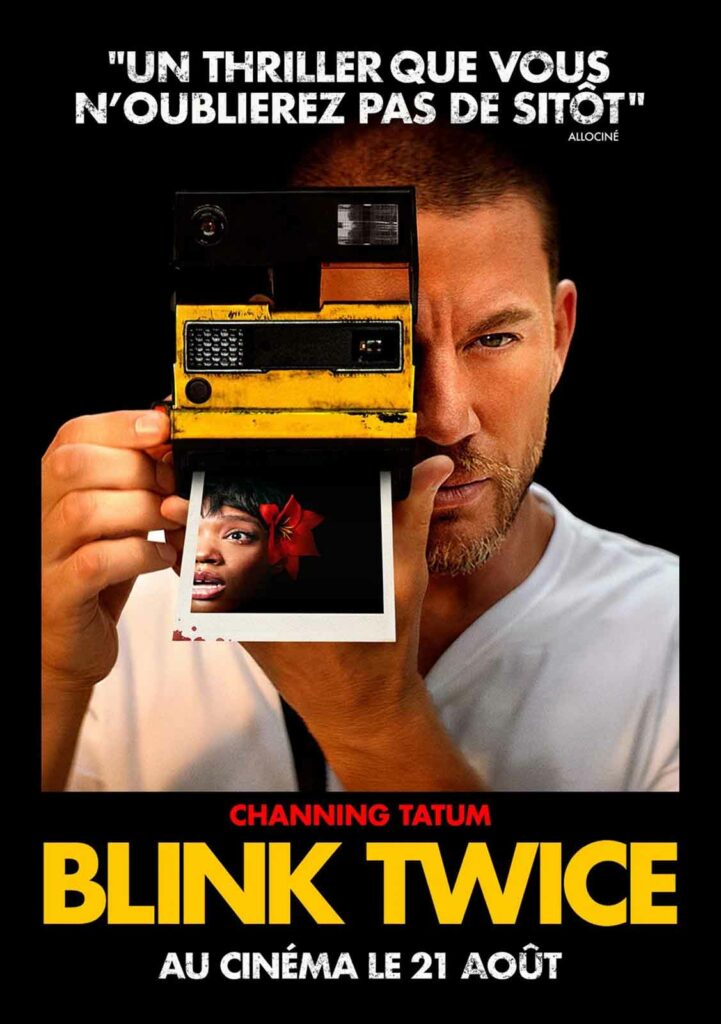

BLINK TWICE

2024 – USA

Réalisé par Zoë Kravitz

Avec Naomi Ackie, Channing Tatum, Alia Shawkat, Christian Slater, Simon Rex, Adria Arjona, Haley Joel Osment, Liz Caribel, Geena Davis, Kyle McLachlan

THEMA TUEURS

Blink Twice marque les premiers pas derrière la caméra de Zoë Kravitz, qui est parvenu à se faire un nom indépendamment de son père grâce à ses activités d’actrice. On l’a aperçue dans des films tels que Mad Max Fury Road, Les Animaux fantastiques ou encore The Batman (où elle incarnait Catwoman face à Robert Pattinson). C’est en 2017 que l’apprentie réalisatrice commence à écrire ce film, qui porte d’abord comme titre Pussy Island (« l’île des chattes »). Mais face aux réactions extrêmement négatives de la puissante Motion Picture Association of America et de ceux à qui elle soumet l’idée (principalement des femmes, à sa grande surprise), elle opte finalement pour le plus sage et énigmatique Blink Twice (autrement dit « clignez deux fois des yeux »). Pour autant, le film entend bien conserver la dureté de son propos, camouflée sous une apparence faussement festive et détendue. MGM décide alors d’afficher un message d’avertissement dans toutes les salles de cinéma qui projettent le film aux Etats-Unis et au Royaume Uni : « Blink Twice est un thriller psychologique sur l’abus de pouvoir. Bien qu’il s’agisse d’une œuvre de fiction, ce film contient des thèmes matures et des représentations de la violence, y compris de la violence sexuelle ». Nous voilà prévenus.

En tête d’affiche, Naomi Ackie incarne Frida, qui gagne sa vie comme serveuse dans les soirées de cocktail et se passionne pour le « nail art », avec une prédilection pour les ongles ornés de motifs en formes d’animaux. Un soir, alors qu’elle sert les boissons lors d’un événement très select, elle semble taper dans l’œil du milliardaire Slater King (Channing Tatum), un magnat de la technologie qui lui propose de se joindre à lui et à un groupe d’amis sur l’île privée dont il a fait l’acquisition. Frida emmène avec elle sa collègue Jess (Alia Shawkat) et découvre un lieu paradisiaque. Les chambres sont somptueuses, les repas succulents, l’alcool coule à flot et tous les convives participent avec un enthousiasme communicatif à ces vacances raffinées et luxueuses. Mais petit à petit, le doute commence à s’immiscer. Toute cette euphorie béate n’est-elle pas un peu excessive ? Cette île digne du jardin d’Eden ne cacherait-elle pas un terrible secret ?

L’île mystérieuse

Au-delà de ses rôles principaux, Zoë Kravitz réunit en arrière-plan une impressionnante galerie d’acteurs populaires, de Christian Slater à Haley Joel Osment en passant par Kyle McLachlan et Geena Davis. La sollicitation de ces anciennes stars ne vise pas seulement à accumuler les noms connus mais contribue surtout à l’atmosphère singulière du film, à la fois réconfortante (ces visages familiers ont quelque chose de rassurant) et décalée (leur présence collégiale nous semble insolite). Or la réalisatrice cherche justement l’effet de rupture, opposant un cadre idyllique et un malaise croissant, cherchant même par moments à tutoyer le cinéma de David Lynch (en particulier à travers cette femme de ménage indienne au comportement incompréhensible). Les pièces du puzzle mettent du temps à s’assembler, tandis que la tonalité du film glisse progressivement de la légèreté insouciante vers l’inquiétude sourde puis la peur panique. Kravitz démontre là un indiscutable savoir-faire, gérant avec virtuosité l’étrangeté et le suspense jusqu’à la terrible révélation. Channing Tatum porte une grande partie de l’impact de Blink Twice sur ses épaules, révélant ici un charisme que peu de ses rôles précédents laissaient affleurer. On pourra regretter la facilité d’un épilogue qui, sous prétexte de cultiver une situation ironique, oublie toute crédibilité. Mais à cette réserve près, voilà un galop d’essai très concluant.

© Gilles Penso

Partagez cet article