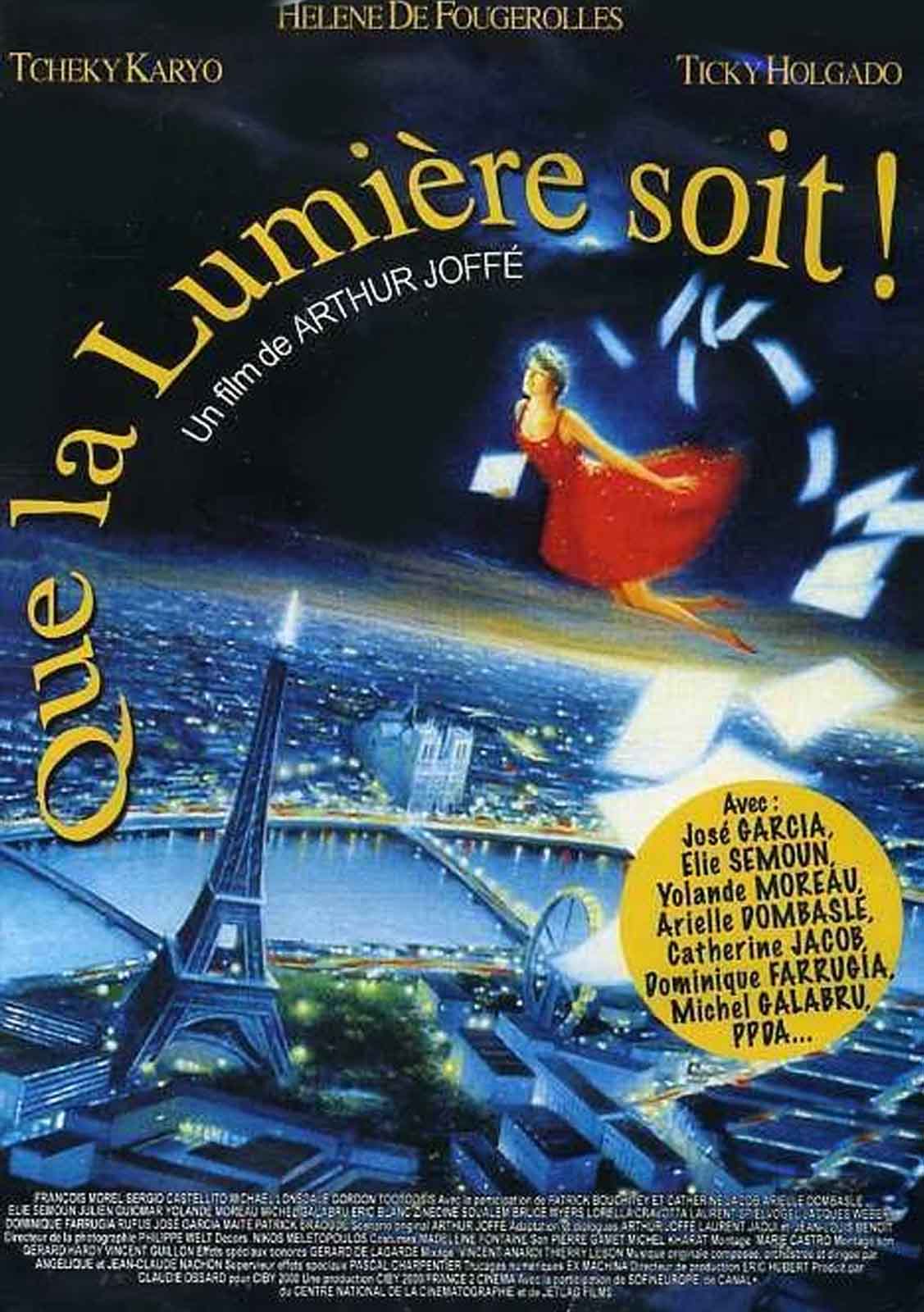

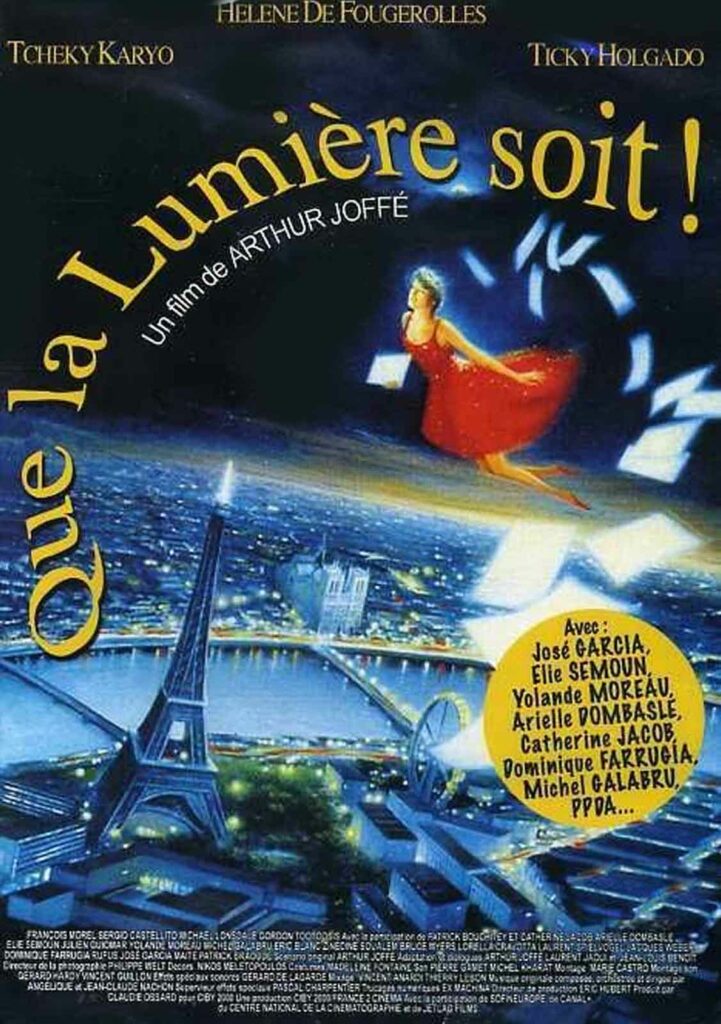

Dieu décide de réaliser un film pour communiquer avec les humains et choisit une jeune réalisatrice comme porte-parole…

QUE LA LUMIÈRE SOIT !

1998 – FRANCE

Réalisé par Arthur Joffé

Avec Hélène de Fougerolles, Tchecky Karyo, Ticky Holgado, Harry Holtzman, Pierre Arditi, Sergio Castellito, Julien Guiomar

A l’approche des années 2000, la démocratisation des effets spéciaux numériques pousse les cinéastes du monde entier à se libérer de contraintes qu’ils pensaient impossibles pour aborder des récits audacieux gorgés de visions fantasmagoriques jusqu’alors hors d’atteinte. Sur le papier, cette ouverture du champ des possibles semble être une bénédiction. Mais lorsqu’on redécouvre rétrospectivement certaines des œuvres mises sur pied pendant cette période de liberté un peu naïve, la comparaison qui nous vient à l’esprit est celle d’un enfant à qui on aurait confié une carte de crédit sans limites pour aller faire ses emplettes dans un magasin de jouets. Cette bride sur le cou mal contrôlée semble être celle à laquelle est confronté le Arthur Joffé (Harem, Alberto Express) lorsqu’il s’attelle à l’écriture et à la réalisation de Que la lumière soit ! « Nous sommes au travail sur ce projet depuis 1994 », raconte Pascal Charpentier, superviseur des effets visuels. « À cette époque, le film était encore à l’étude. Il a connu plusieurs interruptions, puis a redémarré officiellement après une préparation très courte » (1). Ces nombreux faux départs et un scénario encore en cours d’écriture au moment de l’entrée en production du film n’étaient déjà pas bon signe, comme le confirmera le résultat final.

Le postulat de Que la lumière soit ! a de quoi laisser perplexe. Guère satisfait par les agissements des hommes, Dieu (à qui Pierre Arditi prête sa voix) décide de descendre sur Terre et de tourner un film, seul moyen à ses yeux de toucher le plus grand nombre. Il prend donc le contrôle d’une série de corps humains ou animaux pour convaincre Jeanne (Hélène de Fougerolles), une jeune réalisatrice, d’être son porte-parole. Celle-ci montre le scénario à un producteur mais ce dernier réclame un certain nombre de modifications. Pourquoi ? Parce que ce producteur n’est autre que Satan ! Voilà pour l’argument de départ de cette œuvrette en roue libre qui semble d’abord être conçue comme un impressionnant défilé de guest stars françaises. En plus d’Arditi et De Fougerolles, on note la présence de Tchecky Karyo, Ticky Holgado, François Morel, Patrick Bouchitey, Arielle Dombasle, Catherine Jacob, Elie Semoun, Julien Guiomar, Frédéric Mitterrand, Michel Galabru, Jacques Weber, José Garcia, Dominique Farrugia, Patrick Poivre d’Arvor, Rufus, Zinedine Soualem, Michael Lonsdale, Marie-Pierre Casey, Dominique Besenehard, Ruth Elkrief, Patrick Braoudé, bref un véritable tapis rouge du Festival de Cannes !

La divine comédie

Mais chacun sait que l’accumulation est rarement une bonne chose, surtout lorsqu’elle sert à camoufler sous ses excès les scories d’un scénario évasif qui prend l’eau de tous ses côtés. Côté effets visuels, on n’y va pas non plus avec le dos de la cuiller. Les équipes d’Ex Machina et de Buf Compagnie rivalisent d’inventivité pour exploiter au mieux de leurs possibilités les trucages numériques alors en plein essor. Les visions surréalistes abondent donc à l’écran, de l’abbaye flottante qui sert de moyen de locomotion à Dieu jusqu’à la chute de l’héroïne depuis le sommet de la tour Eiffel en passant par la transformation de Ticky Holgado en ange, les milliers de figurants massés devant Notre-Dame de Paris (reconstituée partiellement sur un site extérieur à Budapest) ou encore l’envol d’une foule s’échappant de la cathédrale… On ne pourra certes pas reprocher à Que la lumière soit ! son manque d’originalité ou d’ambition. Mais comment s’intéresser à ce postulat sans queue ni tête ? Si au moins les scènes de comédie n’étaient pas si balourdes ou anecdotiques, la pilule passerait sans doute mieux. Distribué à l’époque par Ciby 2000, la société de Francis Bouygues alors au bord de la faillite, le film d’Arthur Joffé a rapidement sombré dans l’oubli.

(1) Propos recueillis par votre serviteur en juillet 1998

© Gilles Penso

Partagez cet article