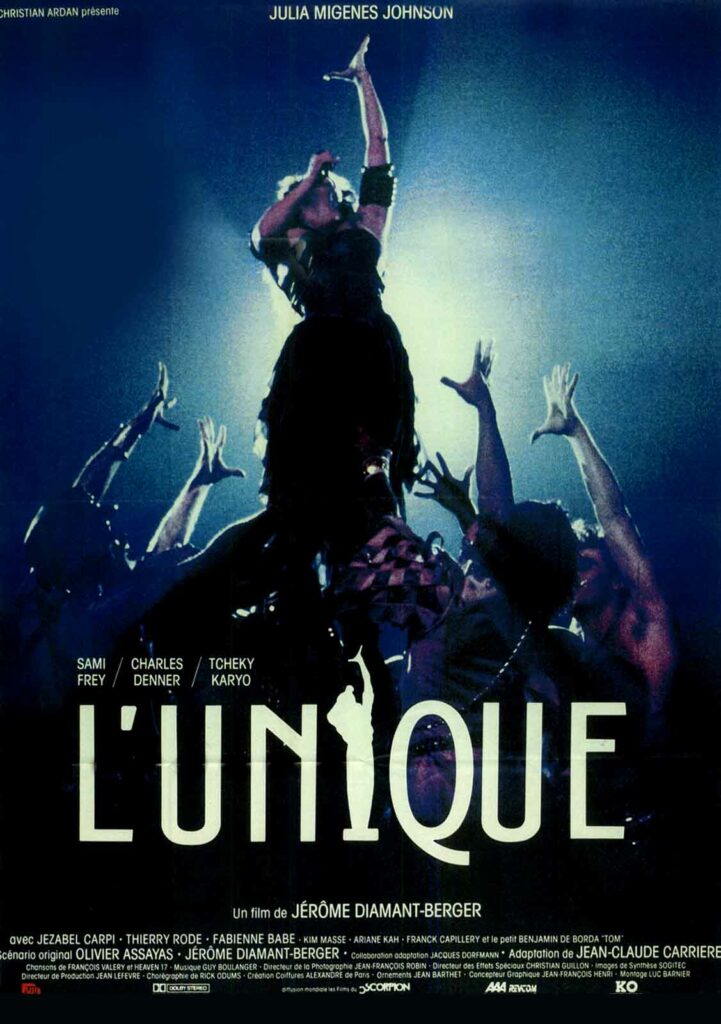

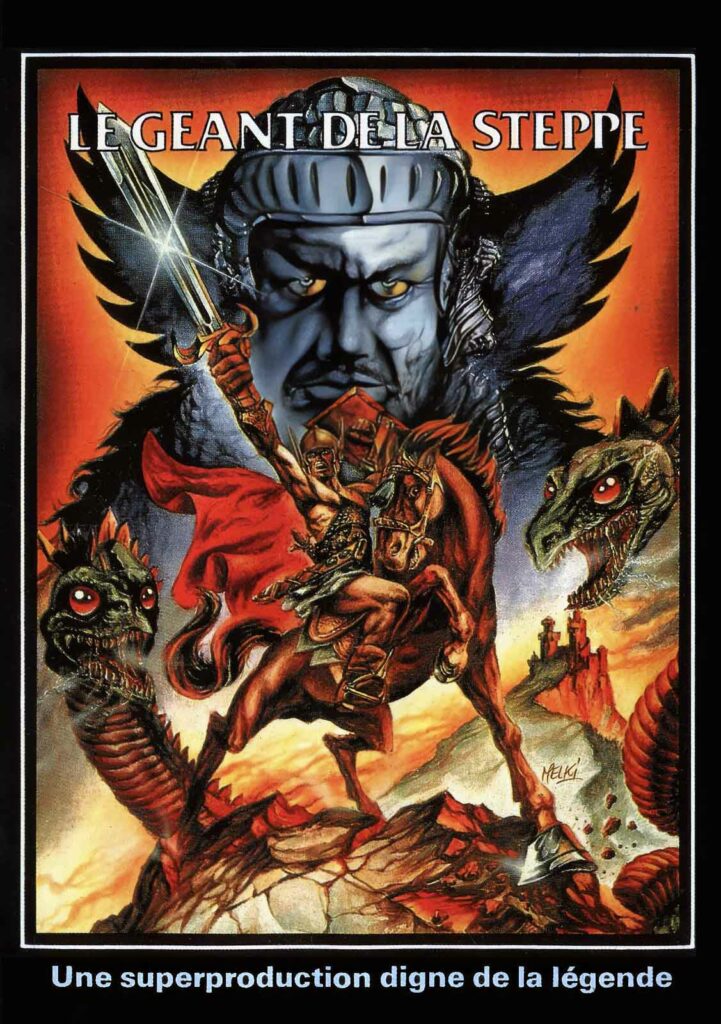

Une gigantesque épopée russe dans laquelle un chevalier légendaire rencontre des créatures fantastiques et des barbares assoiffés de sang…

ILYA MUROMETS

1956 – RUSSIE

Réalisé par Aleksandr Ptushko

Avec Boris Andreyev, Shukur Burkhanov, Andrei Abrikosov, Natalya Medvedeva, Ninel Myshkova, Sergey Martinson, Georgi Dyomin, Aleksandr Shvorin

THEMA HEROIC FANTASY I CONTES I DRAGONS

Le Géant de la steppe est un film monstre, une superproduction aux proportions colossales réalisée par le célèbre réalisateur russe Aleksandr Ptushko pour le compte de la compagnie Mosfilm, alors très fière de faire la démonstration de son système Cinémascope baptisé Sovscope. Cette grande aventure fantastique s’appuie sur une série de poèmes épiques ancrés depuis des siècles dans la culture populaire soviétique. Son héros est le légendaire guerrier Ilya Muromets. Pour donner corps à cette épopée sur grand écran, Mosfilm met le paquet : de très gros moyens (les chiffres effarants de 100 000 figurants et de 11 000 chevaux circulaient à l’époque), des effets spéciaux à grande échelle, des décors somptueux et des costumes majestueux inspirés du tableau « Bogatyrs » peint en 1898 par Viktos Vasnetsov. Le Géant de la steppe se déroule au cœur d’une terre enchanteresse où la nature est chatoyante et où scintillent les lacs dorés. Cette belle harmonie est menacée par le redoutable Kalin, à la tête d’une horde barbare qui pille et brûle tout sur son passage. Ce sont les terrifiants Kougars. « C’était l’époque des géants et des dragons » nous annonce la voix off, alors que l’action se transporte dans un petit village.

La séquence suivante, superbement surréaliste, montre un chevalier titanesque marcher au milieu des montagnes. Rejoint par des hommes minuscules qui réclament son aide, le géant plante son épée dans le sol, les enjoint à trouver un héros susceptible de les protéger, puis se fond dans le paysage. Notre héros fait alors son apparition. Jusqu’alors paralysé, Ilya Ivanovich Muromets (Boris Andreyev) retrouve sa force et récupère l’épée magique. Capable d’arracher des arbres à mains nues ou de soulever des rochers, Ilya voit son petit poulain se muer en grand destrier, se laisse guider par les oiseaux qui indiquent son chemin et voit son trajet semé de nombreuses embûches et d’un généreux bestiaire fantastique emprunté à la mythologie russe. Avant de devenir le sauveur que chanteront de nombreux poèmes, Ilya trouve une épouse à qui il donne un fils, affronte une première fois Kalin, se heurte au prince Vladimir (Andrei Abrikosov) qui le prend pour un traitre et le fait enfermer avant de comprendre sa méprise puis finit par lever une armée qui se prépare à la plus gigantesque des batailles…

L’ancêtre de Ghidrah

Ce récit folklorique est régulièrement ponctué par l’apparition de créatures imaginaires qui ne peuvent qu’égayer l’amateur de fantasmagories. Outre le chevalier géant des montagnes qui ouvre le bal, on note un démon aux allures d’homme de Neandertal qui souffle de redoutables rafales de vent (via des prothèses mécaniques étonnantes) ou encore un colosse grimaçant aux allures de Bouddha soutenu par une horde de serviteurs (une marionnette grandeur nature actionnée de l’intérieur). Il faut cependant attendre la bataille finale pour que surgisse le clou du spectacle, autrement dit un impressionnant dragon tricéphale qui vaut au film son titre international : The Sword and the Dragon. Cet ancêtre du Ghidrah japonais fend les airs en battant des ailes tandis que ses têtes crachent du feu. Le film abonde alors de visions surréalistes, comme celle de la gigantesque silhouette du monstre qui vole derrière les belligérants, plane au-dessus des décors enfumés ou enflamme champs et drakkars. Conçu tour à tour à l’aide d’une maquette miniature et d’une marionnette grandeur nature, ce monstre reptilien finira triplement décapité à l’issue d’un combat particulièrement mouvementé. Riche en sentiments patriotiques exacerbés (« c’est la terre que j’aime et que défendrai contre les envahisseurs » dit l’un des dialogues), ponctué d’humour et même de quelques chansons, Le Géant de la steppe est un spectacle unique en son genre qui se bonifie à chaque visionnage malgré son idéologie aujourd’hui datée.

© Gilles Penso

Partagez cet article