Le dernier film en noir et blanc de Ray Harryhausen met en scène une créature vénusienne qui grandit à vue d'œil

20 MILLION MILES TO EARTH

1957 – USA

Réalisé par Nathan Juran

Avec William Hopper, Joan Taylor, Frank Puglia, John Zaremba, Thomas Browne Henry, Tito Vuolo, Jan Arvan, Arthur Space

THEMA EXTRA-TERRESTRES I SAGA RAY HARRYHAUSEN

Dernier film en noir et blanc de Ray Harryhausen, A des millions de kilomètres de la Terre clôt aussi, pour ce magicien de l’animation, une trilogie liée aux monstres gigantesques destructeurs de grandes villes, un thème tout à fait typique des années cinquante, les deux précédents représentants étant le dinosaure du Monstre des temps perdus et la pieuvre géante du Monstre vient de la mer. Le film s’ouvre sur l’atterrissage en catastrophe d’une fusée terrienne sur la côte italienne. Un œuf gélatineux rapporté de Venus par les astronautes est découvert par un petit garçon qui l’apporte à un vieux zoologiste, le docteur Leonardo (Frank Puglia). Celui-ci, comme tous les scientifiques des films de science-fiction, a une jolie jeune fille, Marisa (Joan Taylor), qui ne tardera pas à s’éprendre du héros, autrement dit le colonel Calder (William Hopper), seul survivant de l’expédition spatiale. La petite créature dans l’œuf, sous l’effet de l’atmosphère terrestre, se met à grandir rapidement et à atteindre des proportions inquiétantes. Baptisé Ymir par Harryhausen, mais jamais nommé dans le film, l’extra-terrestre vedette est une création très inspirée. « Je me suis efforcé de lui conserver une forme humanoïde afin que le public puisse le prendre en sympathie », explique le génial animateur. « Le bas de son corps, en revanche, était inspiré par celui d’un tyrannosaure. » (1)

Lorsqu’il atteint une taille humaine et attaque les villageois dans une grange, à l’aide d’effets spéciaux étonnants permettant les interactions entre les comédiens et la figurine animée, le film bascule dans l’angoisse pure, aidé par une photographie fort contrastée privilégiant la pénombre. Mais il faut attendre que Ymir croisse encore jusqu’à des proportions gigantesques pour que la réminiscence de King Kong apparaisse très distinctement. Et comme son simiesque et illustre prédécesseur, ce croisement entre une gargouille et un allosaure finit abattu par l’armée du haut d’un célèbre édifice, le Colisée de Rome en l’occurrence. Avant ce dénouement prévisible mais fort spectaculaire, Ymir aura eu le temps de saccager quelques monuments italiens et de lutter contre un éléphant, lui aussi animé dans la plupart des plans par un Harryhausen décidément très inspiré.

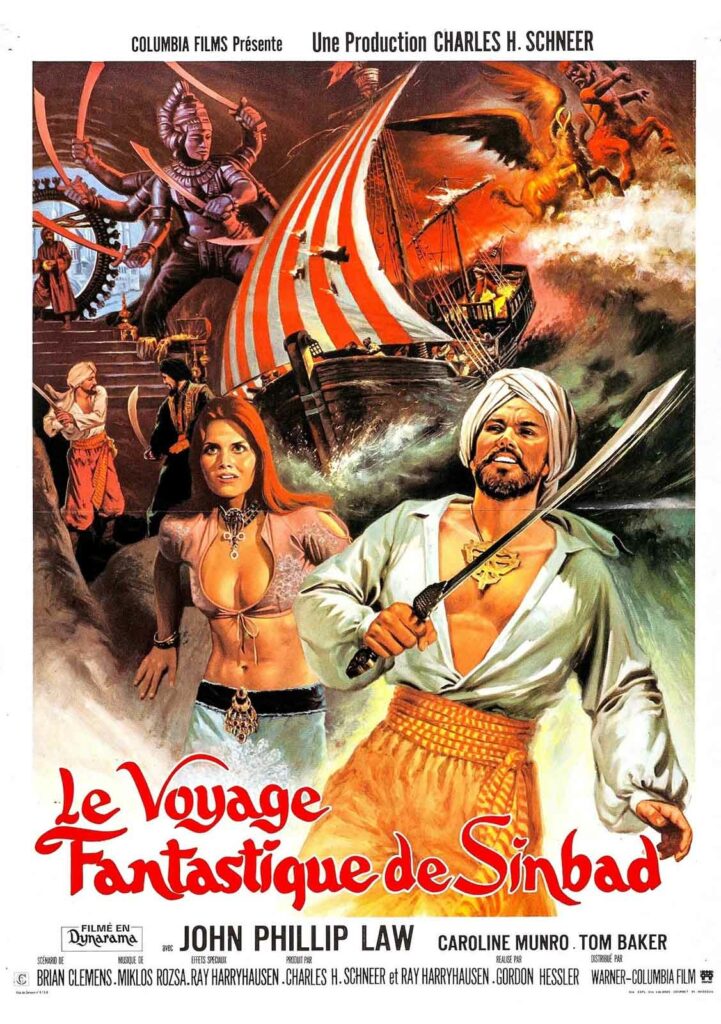

Le même destin que King Kong

On peut en revanche regretter que Nathan Juran se soit tellement intéressé au monstre qu’il en ait négligé les acteurs humains, purement et simplement effacés par la « performance » du colossal extra-terrestre. « C’est embarrassant », avoue Harryhausen, « parce que j’ai souvent entendu les critiques dire : “si Mr Harryhausen avait aussi animé les humains, ils auraient sans doute été plus expressifs !” Les réalisateurs n’apprécient guère ce genre de commentaire. Mais avec des hommes aussi doués artistiquement que Nathan Juran, je n’ai jamais eu de conflit d’intérêt ou de problème d’ego à gérer. » (2) Juran, Harryhausen et le producteur Charles H. Schneer se retrouveront l’année suivante dans les splendeurs multicolores de l’Orient pour Le 7ème voyage de Sinbad, beaucoup plus enjoué et bien moins sombre que cette inquiétante fable de science-fiction.

(1) et (2) Propos recueillis par votre serviteur en février 2004 .

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article