Quarante ans après Kalidor, la guerrière aux cheveux rouges imaginée par Robert Howard revient manier l’épée sous les traits de Matilda Lutz…

RED SONJA

2025 – USA

Réalisé par M. J. Bassett

Avec Matilda Lutz, Robert Sheehan, Wallis Day, Luca Pasqualino, Michael Bisping, Martyn Ford, Eliza Matengu, Danica Davis, Joana Nwamerue, Mana El-Feitury

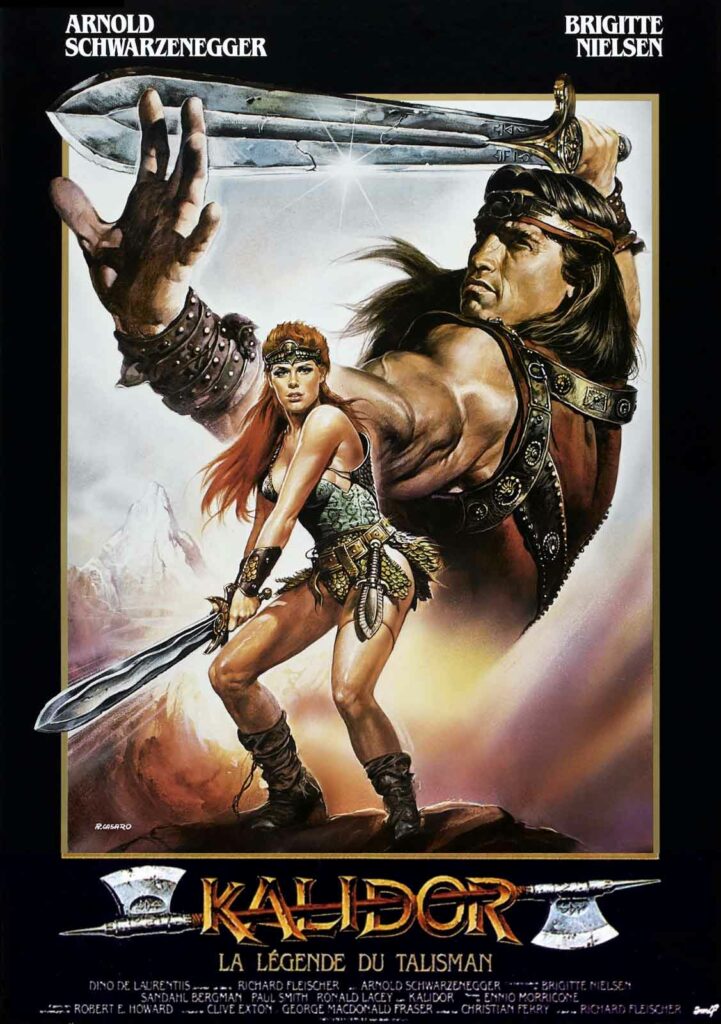

THEMA HEROIC FANTASY

Dans Revenge, Coralie Fargeat exhibait Matilda Lutz sous toutes ses coutures, mais le potentiel dramatique de l’actrice y était éclipsé par la mise en valeur insistante de sa plastique. Il aura fallu le regard de M.J. (Jadis Michael J.) Bassett, pour que la jeune femme puisse échapper à cette objectification fétichiste et s’imposer comme une héroïne à part entière, capable de porter sur ses épaules une épopée ambitieuse. Pour autant, la mise en chantier de Red Sonja ne fut pas un long fleuve tranquille, loin s’en faut. Ceux qui gardent en mémoire le sympathique mais anecdotique péplum Kalidor avec Brigitte Nielsen savent que la « diablesse rouge », imaginée par Robert Howard puis magnifiée dans les comics de Roy Thomas, n’avait pas encore eu droit à un long-métrage digne de son envergure. Robert Rodriguez envisagea de s’y coller avec Rose McGowan dans le rôle principal, suivi de Simon West avec Amber Heard, puis de Joey Soloway avec Hannah John-Kamen. Mais c’est finalement M. J. Bassett qui hérita du bébé. Quoi de plus normal ? N’avait-elle pas dirigé un fort honorable Solomon Kane en 2009, déjà d’après Robert Howard ? De nombreux épisodes de séries TV et quelques longs-métrages plus tard (Silent Hill : Revelation, Inside Man : Most Wanted, Rogue, Espèces menacées), Bassett retrouve donc l’univers du créateur de Conan le barbare et place Matilda Lutz sous le feu des projecteurs.

Red Sonja est une « origin story » qui raconte la naissance de la légende, au cœur du pays imaginaire d’Hyrkanie. Enfant, Sonja voit sa terre natale envahie par des barbares qui massacrent la majorité de son peuple et la forcent à fuir dans les vastes et mystérieuses forêts voisines. Séparée des derniers survivants de sa tribu, elle atteint l’âge adulte en cherchant d’autres Hyrkaniens. Sa confrontation avec des braconniers va la lancer sur la piste du vil empereur Draygan, qui a décidé de dominer le monde, comme tout bon vilain qui se respecte. Au lieu de la montagne de muscles campée jadis par Brigitte Nielsen, Matilda Lutz incarne une Sonja plus animale, une sorte de nymphe des forêts mythologique capable de communier avec la nature, comme en témoigne le lien fusionnel qui l’unit au cheval Vihur et ses dialogues fréquents avec l’arbre anthropomorphique à l’image de la déesse Ashéra. Robert Sheeran, lui, transfuge de la série Misfits et de Mortal Engines, campe un tyran pétri de duplicité, génial et immature à la fois, bien déterminé à asservir les animaux et à déforester pour concrétiser ses rêves de conquête. Son opposition avec Sonja est évidemment une parabole de la lutte contre l’industrialisation massive qui détruit l’environnement pour y puiser des ressources et s’enrichir. « La Terre saigne et réclame notre aide », finit même par dire une voix ancestrale qui retentit dans la tête de notre héroïne.

L’appel de la forêt

La forêt féerique dans laquelle évolue Sonja en début de métrage n’aurait pas dépareillé dans Legend. Passé l’enchantement premier, Bassett la truffe de toutes sortes de créatures fantaisistes telles que des rhinocéros préhistoriques, des scorpions géants, des hommes-singes ou encore un gigantesque cyclope cornu aux pattes de bouc qui rend hommage au 7ème voyage de Sinbad et au bestiaire de Ray Harryhausen. La séquence de combat qui le met en scène paie aussi son tribut à l’affrontement de la Moria dans La Communauté de l’Anneau. Mais plus encore que Legend, le scénario de Red Sonja semble vouloir se référer ouvertement à un autre film de Ridley Scott, en l’occurrence Gladiator. Car Sonja, réduite en esclavage et contrainte de se battre dans l’arène de l’empereur, agit ici comme une émule de Spartacus. Le groupe de rebelles qui se joint à elle et se cache dans la forêt évoque quant à lui l’imagerie de Robin des Bois. Malgré ces nombreuses réminiscences, Bassett bâtit un film qui possède sa propre singularité, brosse des personnages secondaires passionnants (notamment Anisia, une ancienne esclave ayant racheté sa liberté et désormais hantée par la voix de tous ceux qu’elle tua) et achemine son récit vers un climax étonnant qui va à l’encontre de ce qu’on attend habituellement d’un ultime affrontement entre le héros et son ennemi juré. La très belle musique épique composée par Sonya Belousova et Giona Ostinelli achève de faire de Red Sonja un spectacle hautement recommandable. Très ouvert, l’épilogue laisse espérer une suite que nous appelons de nos vœux.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article