L’un des meilleurs films catastrophes de tous les temps raconte le naufrage spectaculaire d’un gigantesque paquebot

THE POSEIDON ADVENTURE

1972 – USA

Réalisé par Ronald Neame

Avec Gene Hackman, Ernest Borgnine, Shelley Winters, Red Buttons, Leslie Nielsen, Carol Lynley, Roddy McDowall

THEMA CATASTROPHES

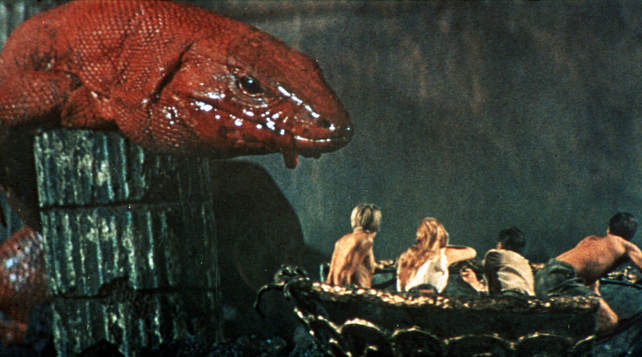

Avec L’Aventure du Poséidon, adapté d’un roman de Paul Gallico, 1972 nous offre l’un des films catastrophe les plus mémorables d’une décennie pourtant largement pourvue dans le genre. Le Poséidon du titre est un gigantesque paquebot contenant des milliers de passagers et provenant des États-Unis. Le fier navire, qui emprunte son nom au dieu mythologique des océans et rivalise d’orgueil avec son aîné le Titanic, connaît lui aussi un sort très peu enviable. Le soir du nouvel an, il est en effet renversé en pleine mer Méditerranée par une vague démesurée qui le retourne littéralement. L’accident est visualisé à l’écran à l’aide d’une splendide maquette du navire, réalisée par l’équipe des vétérans L.B. Abbott et A.D. Flowers. Un petit groupe de passagers, mené par le révérend Scott (un Gene Hackman en très grande forme), parvient à escalader les cales de façon à se retrouver dans la coque. Mais le chemin vers la liberté est périlleux : il leur faut traverser des issues bouchées par la ferraille brisée, des couloirs envahis par les flammes ou par les eaux, et certains d’entre eux périssent au cours de la pénible traversée de ce cauchemardesque labyrinthe…

De prime abord, le film de Ronald Neame semble vouloir accumuler les répétitives conventions qui sclérosent la plupart des films catastrophe établies notamment par la saga Airport. Passage obligatoire, la mise en avant d’un casting le plus prestigieux possible et la présentation en parallèle de chacun des groupes de protagonistes avec leur cohorte de problèmes personnels nous donnerait presque l’impression de visionner un épisode de La Croisière s’amuse. Mais ce n’est que l’accalmie précédant la tempête. Dès que survient la catastrophe, la mise en scène devient magistrale. Le retournement du navire, vu de l’intérieur, est l’un des moments les plus paroxystiques du film. Soudain, le sol devient plafond et vice-versa, tandis que les malheureux passagers tentent de survivre dans cet enfer sens dessus dessous où tous leurs repères se sont violemment volatilisés.

Le parcours du combattant

Le parcours du combattant de cette poignée de survivants perdus dans le dédale méconnaissable du colossal cimetière marin est un voyage initiatique au cours duquel les personnalités s’exacerbent, le vernis craque, les forces et les faiblesses s’accentuent. Quasi-surréaliste, la vision soudaine par nos héros d’une dizaine de rescapés hagards est d’autant plus marquante que ces derniers choisissent un mauvais chemin et meurent effectivement, comme si leur apparence de morts-vivants annonçait déjà leur fatale destinée. Portant une bonne partie du film sur ses épaules, Gene Hackman apporte tout son charisme au révérend héroïque et déterminé qui mènera comme il peut sa petite troupe de brebis égarées. D’autres visages familiers tiennent le haut de l’affiche, d’Ernest Borgnine à Roddy MacDowall en passant par Shelly Winters et Leslie Nielsen. Ce dernier, pas encore spécialisé dans le cinéma burlesque, incarne l’infortuné capitaine du navire happé par des trombes d’eau. Énorme succès au box-office, L’Aventure du Poséidon ne se contente pas de remplir les salles de cinéma. Il remporte également un nombre impressionnant de récompenses prestigieuses, notamment deux Oscars, un Golden Globe et un British Academy Film Award. Sept ans plus tard, le producteur Irwin Allen réalisera lui-même une séquelle d’après un autre roman de Paul Gallico, Le Dernier secret du Poséidon, abandonnant l’approche catastrophe au profit d’une intrigue centrée sur des aventuriers en quête d’une fortune enfouie dans l’épave du navire.

© Gilles Penso

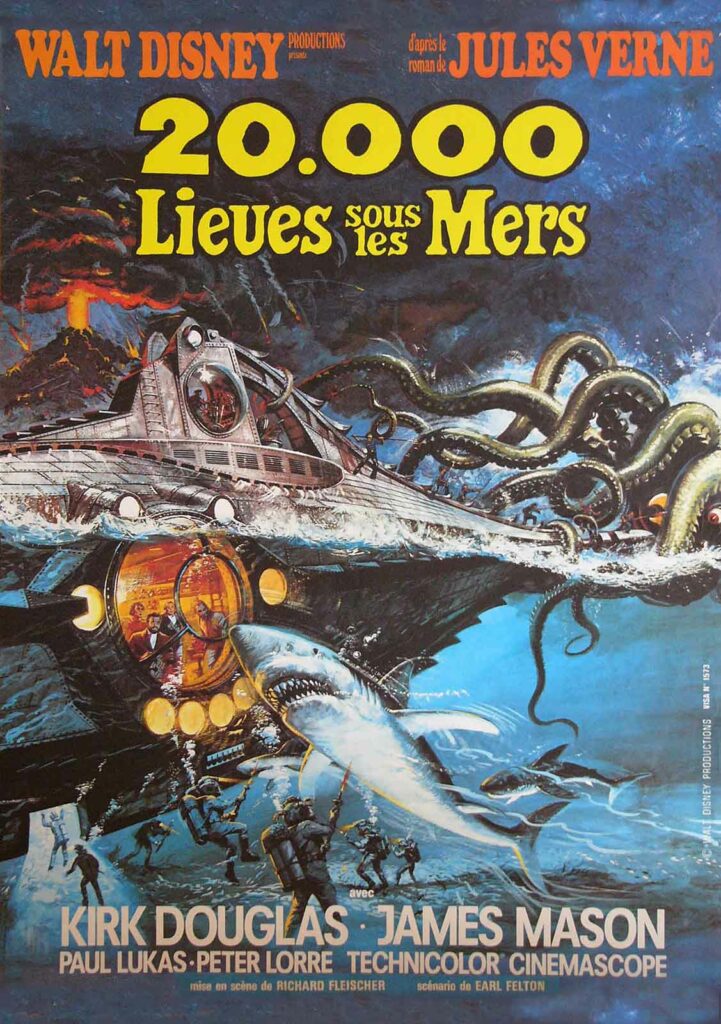

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article