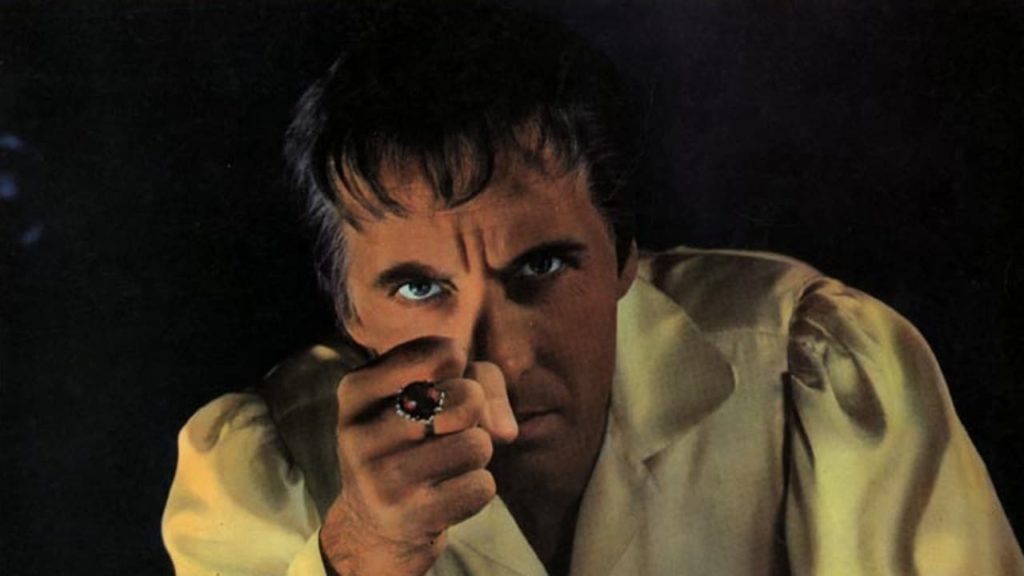

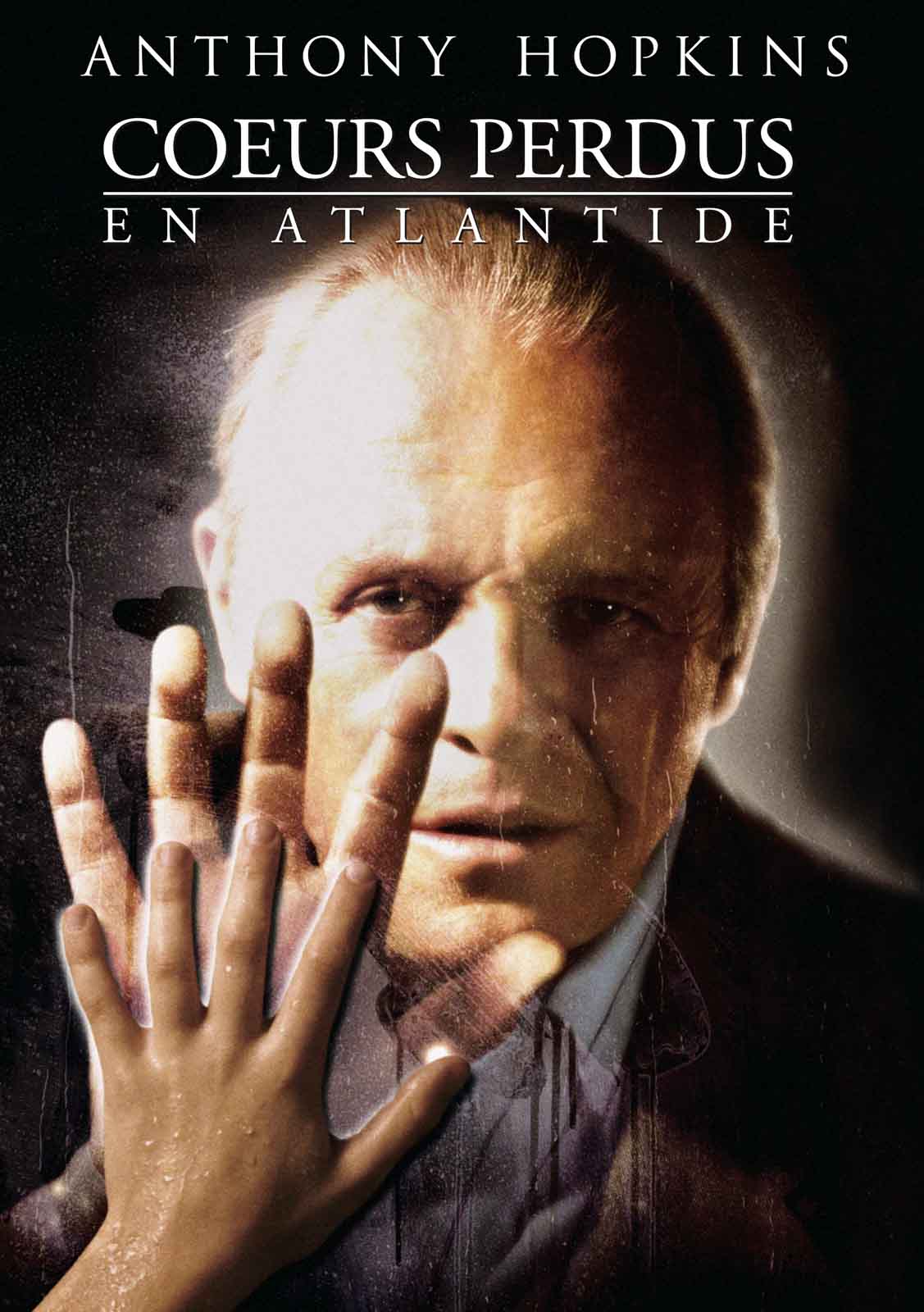

Mick Garris réalise sans doute ici sa meilleure adaptation de Stephen King, avec un Pierce Brosnan à fleur de peau

BAG OF BONES

2011 – USA

Réalisé par Mick Garris

Avec Pierce Brosnan, Melissa George, Annabeth Gish, Anika Noni Rose, Matt Frewer, Jason Priestley

THEMA FANTÔMES I SAGA STEPHEN KING

Très belle histoire de fantômes publiée en 1998, « Sac d’Os » permet à Stephen King, à travers un nouveau personnage d’écrivain, de raconter les tourments de la perte d’un être cher et les affres d’une inspiration créative soudain tarie. Mick Garris envisage d’abord d’en tirer une adaptation pour le cinéma, mais la période n’est guère propice à un tel film. Le genre horrifique sur grand écran est en effet à l’époque principalement tourné vers un public adolescent friand de frissons aussi spectaculaires qu’inoffensifs. Beaucoup plus adulte, « Sac d’Os » trouvera finalement son chemin sur le petit écran, prenant la forme d’un téléfilm de 157 minutes destiné à la chaine A&E, qui sera diffusé une première fois en France sous le titre La Maison sur le lac avant de retrouver le titre de Sac d’os. Nous y faisons connaissance avec l’écrivain Mike Noonan (Pierce Brosnan), qui a pour habitude de demander à sa femme Jo (Annabeth Gish) d’écrire sous sa dictée la fin de chacun de ses livres. C’est une convention entre eux, preuve de leur connivence et de leur complicité. « Ces romans, je n’aurais jamais pu les écrire sans toi », dit-il.

Au détour d’une scène de dédicace, le film adresse un clin d’œil furtif à Misery lorsqu’un fan se fait signer une énorme pile de livres et que l’épouse de Mike lui chuchote : « amuse-toi bien avec Annie Wilkes ». Mais pendant cette séance de signature, elle traverse la rue pour aller acheter en douce un test de grossesse et meurt écrasée par un bus. Autour de Mike, le monde semble s’écrouler, la vie donne l’impression de s’arrêter. Ses nuits commencent à se peupler de cauchemars et le voilà désormais incapable de comprendre le sens de mots tels que « repos », « tranquillité » ou « paix ». Bien décidé à tourner la page, Mike part s’installer dans sa maison de campagne bâtie au bord d’un lac, à Dark Score. Là, il est frappé par le syndrome de la page blanche, comme si sa source d’inspiration était morte en même temps que son épouse. Soudain, le fantôme de Jo semble communiquer avec lui. C’est en tout cas ce que laissent supposer ces lettres magnétiques qui s’animent sur la porte du frigo, ou celle cloche accrochée à la tête d’un cerf qui se met à tinter. A moins qu’il ne s’agisse d’autosuggestion, d’illusions dues à la douleur de la perte… Sa rencontre avec la jeune veuve Mattie (Melissa George) et sa fille Kayla (Caitlin Carmichael) semble pouvoir amorcer un nouveau départ dans la vie de Mike. Mais la petite ville est hantée par un lourd passé. Une chanteuse dixie des années 30 y est morte dans des circonstances dramatiques, tout comme plusieurs petites filles noyées par des adultes en proie à la « folie de Dark Score ». D’où un flash-back glauque et brutal expliquant l’origine de la malédiction.

Triste et sombre…

Oubliant ses habituels mouvements de caméra au grand angle, Mick Garris opte pour une mise en scène plus sobre et plus proche de ses comédiens, s’adaptant à merveille à cette histoire triste et sombre. C’est sans conteste l’un des meilleurs films qu’il ait consacrés à l’univers de Stephen King. A fleur de peau, Pierce Brosnan livre quant à lui une de ses plus belles performances, d’autant plus touchante que le comédien vécut lui-même, dans le monde réel, la perte d’une épouse partie trop tôt. « Etant donné qu’il avait perdu sa femme quelques années plus tôt, la situation était assez délicate et je voulais être prudent avec ça», nous explique Mick Garris. « Mais il s’est pleinement engagé dans le film, a beaucoup travaillé son texte chez lui afin d’être totalement prêt au moment du tournage, avec une connaissance très précise de son personnage. Il était tellement bien préparé que je n’avais plus grand-chose à faire sur le plateau. C’est l’un des meilleurs acteurs avec lesquels j’ai pu travailler. » (1)

(1) Propos recueillis par votre serviteur en juin 2017

© Gilles Penso

Partagez cet article