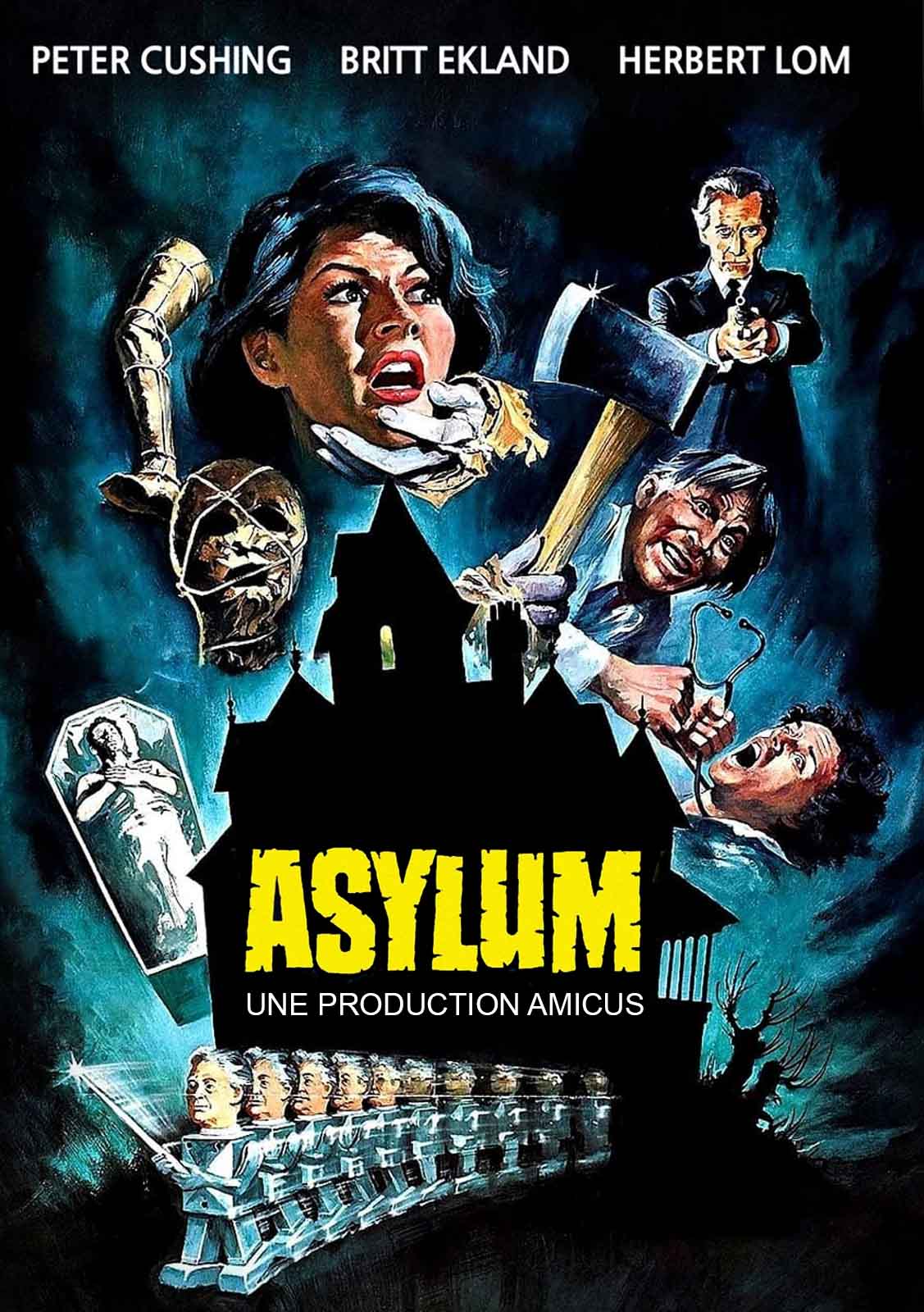

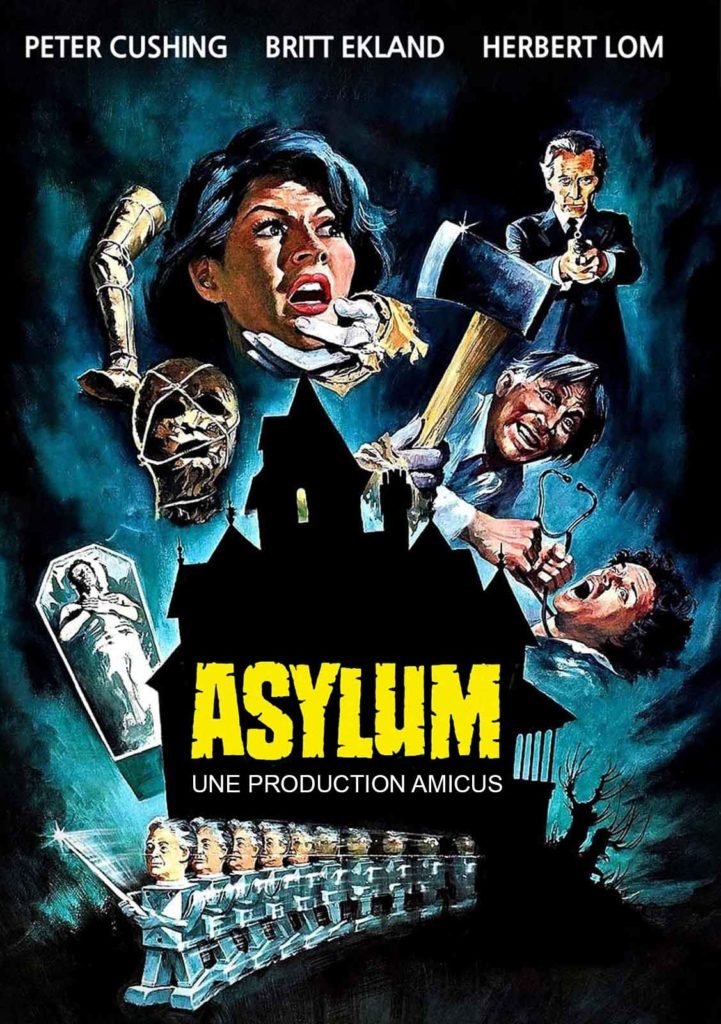

L'un des meilleurs films à sketches d'épouvante des années 70, avec un casting de premier ordre

ASYLUM

1972 – GB

Réalisé par Roy Ward Baker

Avec Robert Powell, Sylvia Sims, Peter Cushing, Barry Morse, Charlotte Rampling, Britt Eckland, Herbert Lom, Patrick Magee

THEMA SORCELLERIE ET MAGIE I MAINS VIVANTES I JOUETS

Si elles n’atteignirent que rarement le niveau qualitatif des classiques de la Hammer, les productions de la compagnie anglaise Amicus rivalisèrent souvent d’inventivité, notamment à travers l’exercice du film à sketches qui devint vite leur marque de fabrique. Dans ce domaine, Asylum se situe en haut du panier, porté par un casting impeccable, une mise en scène efficace du vétéran Roy Ward Baker et un scénario plein de rebondissements signé Robert Bloch (à qui nous devons le roman « Psychose » adapté par Alfred Hitchcock en 1960). Robert Powell incarne le docteur Martin, qui brigue un poste de médecin dans l’institution psychiatrique de Dunsmoor. Accueilli par le docteur Rutherford (Patrick Magee), il apprend que l’ancien directeur, le docteur Starr, a basculé dans la folie et fait désormais partie des patients internés. Si Martin parvient à savoir lequel d’entre eux est Starr, Rutherford acceptera de l’engager.

Cet habile prétexte permet à quatre malades mentaux de nous raconter leur histoire, chacune se situant à mi-chemin entre la légende urbaine et les bandes dessinées horrifiques de chez EC Comics. Le premier récit, « Terreur Glacée », est celui de Bonnie, une jeune femme qui incite son amant à tuer sa femme. Le refrain est connu, si ce n’est que la défunte épouse, coupée en morceaux entreposés dans un congélateur, semble bien décidée à revenir d’entre les morts. La frayeur qu’engendrent ces bras, ces jambes et cette tête soigneusement empaquetés, rampant lentement vers le mari assassin, s’avère redoutablement efficace. Proche du conte classique, « Le Tailleur Mystérieux » raconte les déboires d’un tailleur sans le sou (Barry Morse, héros récurrent de la série Cosmos 1999). Pour payer son loyer, il accepte de confectionner un costume avec l’étrange tissus étincelant que lui fournit le mystérieux Monsieur Smith (l’immense Peter Cushing). Adepte de sorcellerie, ce dernier veut utiliser ce vêtement pour ressusciter son fils. Evidemment, les choses ne tardent pas à virer au drame.

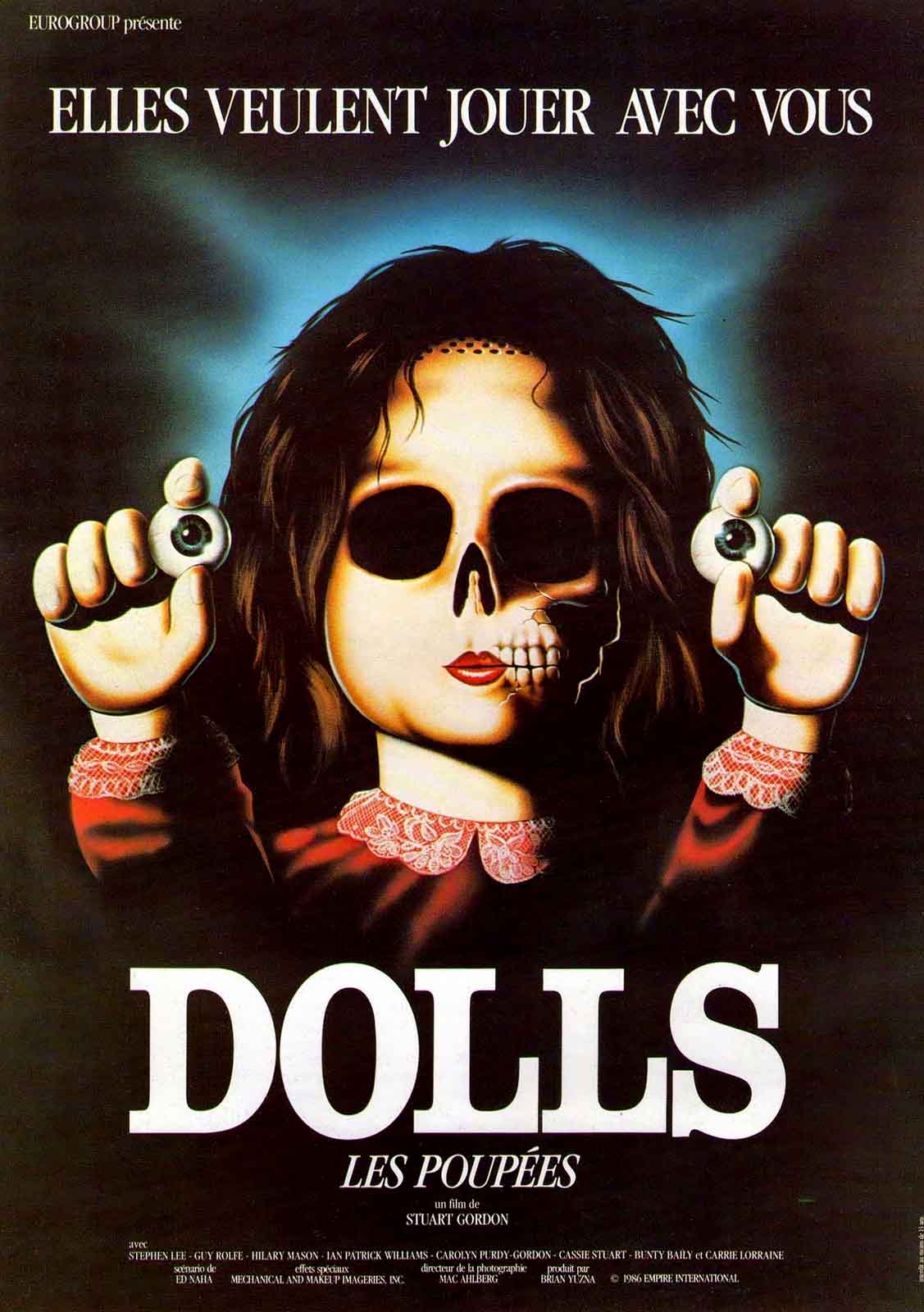

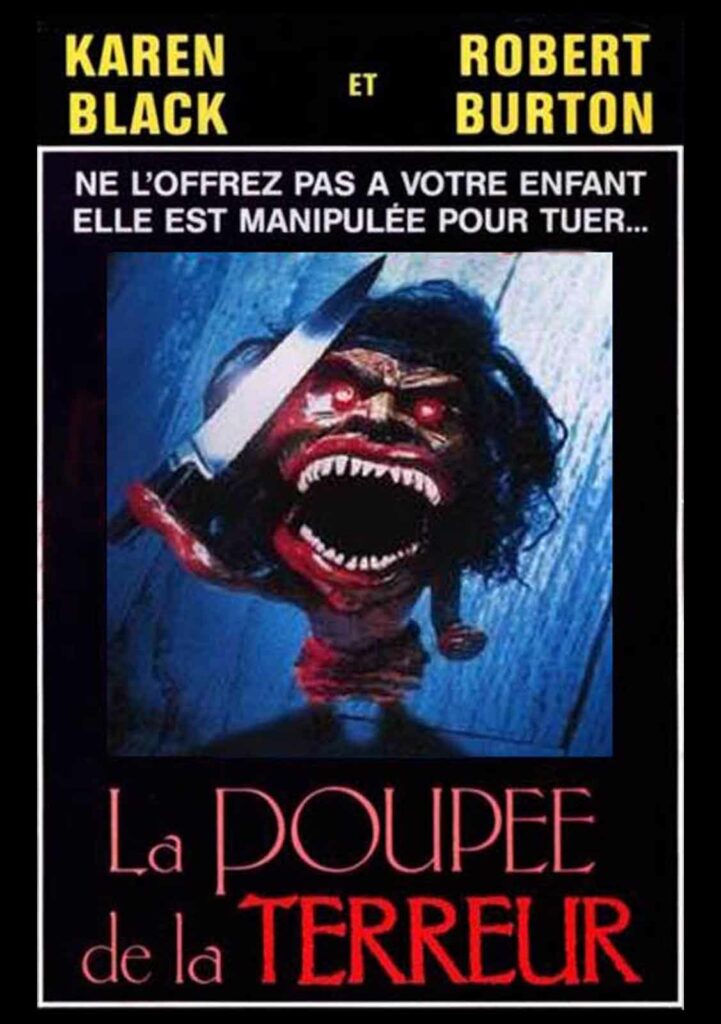

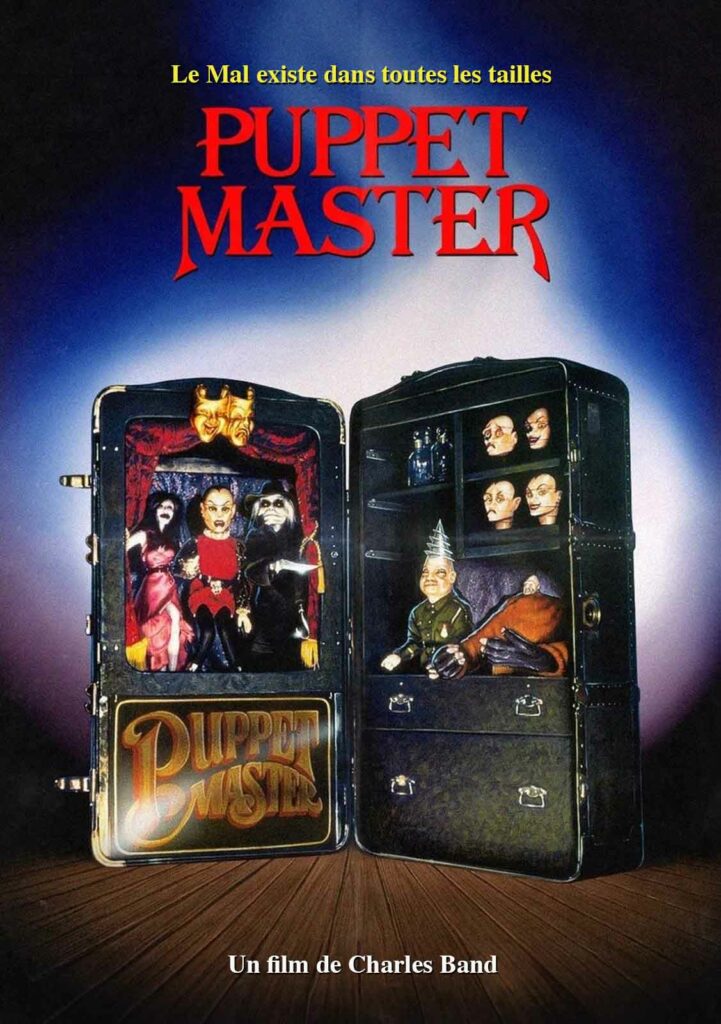

Quatre histoires de fous

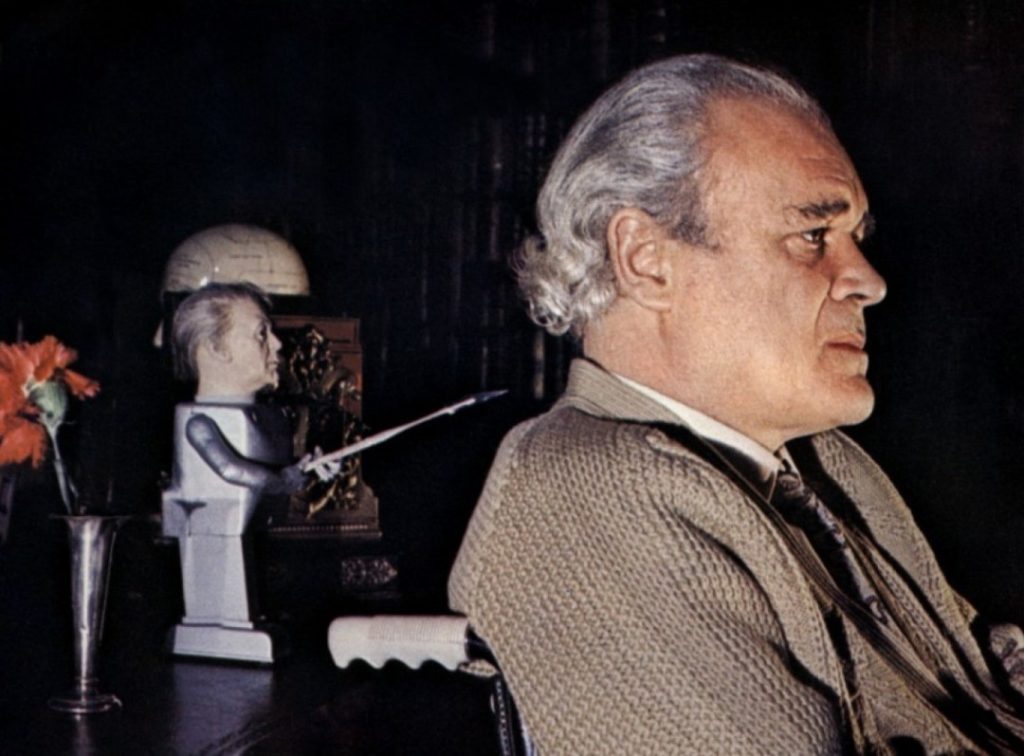

Avec « Lucy va venir », nous suivons les pas de Barbara (une toute jeune Charlotte Rampling), regagnant le domaine familial après une longue hospitalisation. Lorsque son étrange amie Lucy (la splendide Britt Eckland) lui rend visite, le sang se met bientôt à couler. Le dernier segment, « Mannequins de l’Horreur », est probablement le plus marquant et le plus atypique, présentant en outre la particularité de ne pas être narré sous la forme d’un flash-back. Le docteur Byron (Herbert Lom), interné depuis des années, s’est spécialisé dans la fabrication de poupées robot dont le visage est à l’effigie de ses anciens confrères. Son dernier modèle imite à merveille ses propres traits. Or Byron est persuadé que ces petits jouets apparemment inoffensifs sont dotés d’un cerveau et d’une anatomie humaine, et qu’il est capable de les animer par télékinésie. Le dénouement, au cours duquel la poupée Byron s’empare d’un scalpel et se dirige inexorablement vers le docteur Rutheford pour l’éliminer, est encore dans toutes les mémoires. En 1980, Asylum fut retitré House of Crazies pour sa ressortie aux Etats-Unis, dans une version amputée de six minutes.

© Gilles Penso

Partagez cet article