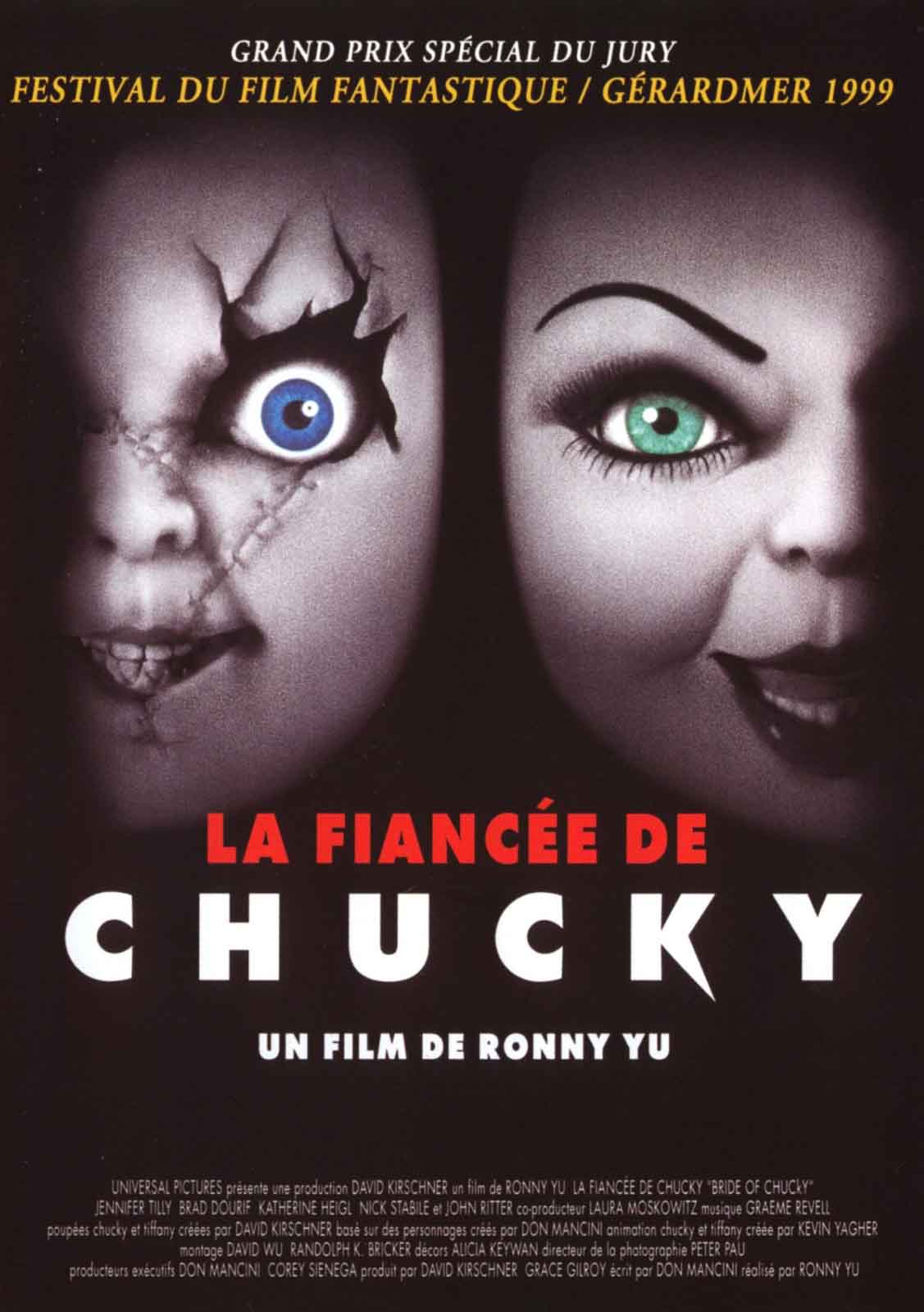

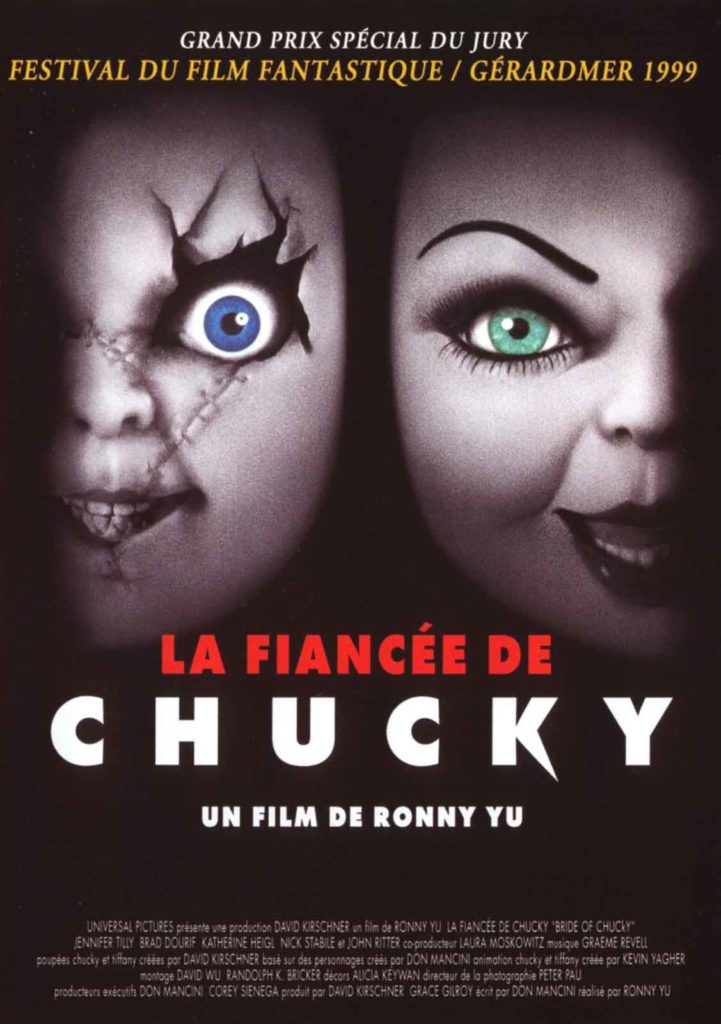

En perte de vitesse, la franchise Chucky redémarre avec panache grâce au grain de folie que lui insuffle Ronny Yu

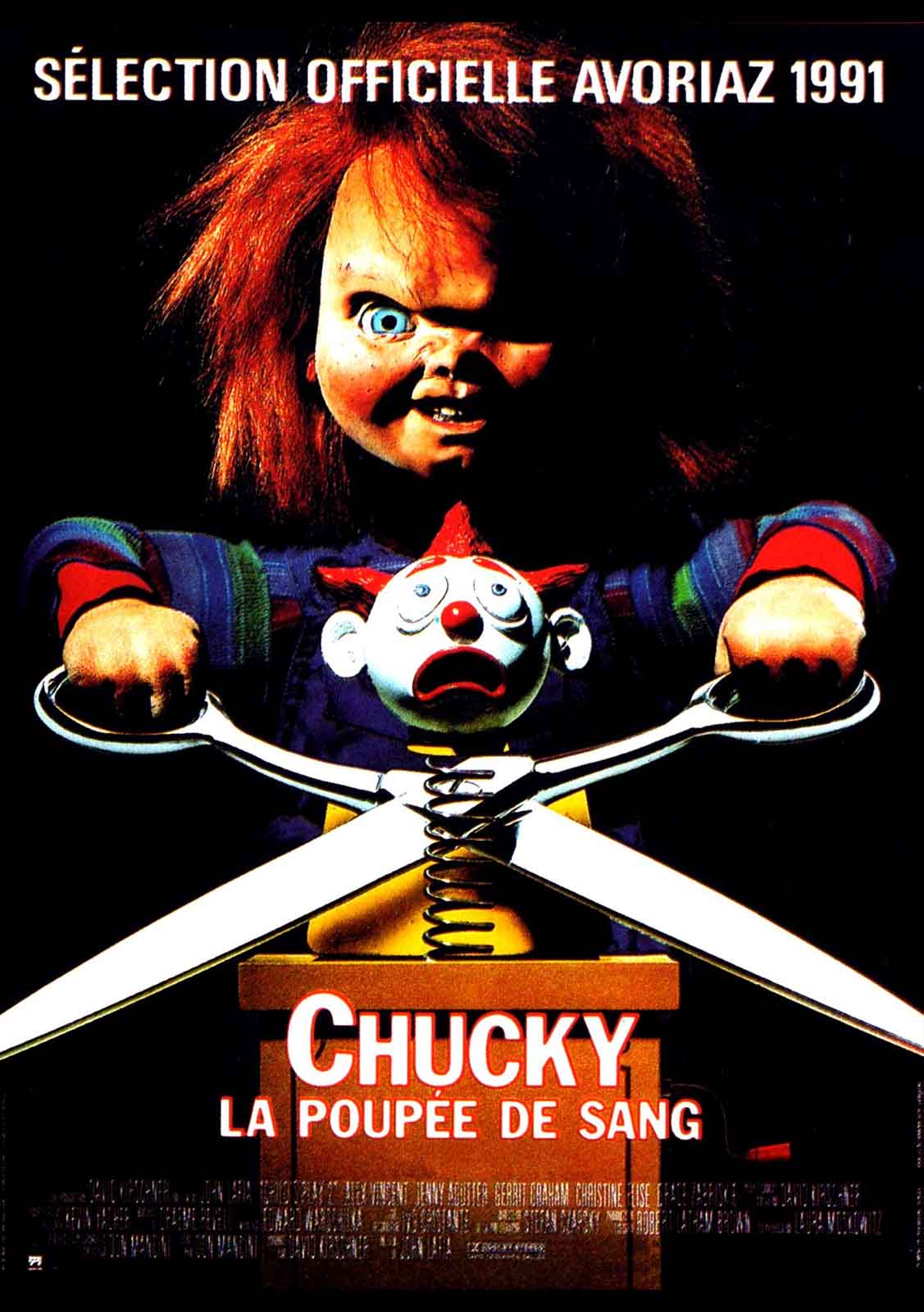

La saga « Chucky » avait démarré très fort avec Jeu d’enfant, mais après deux séquelles incapables de renouveler son concept fou, la poupée tueuse semblait définitivement partie pour la casse. L’annonce d’un quatrième opus tardif ressemblait donc presque à un canular, surtout sous le titre de La Fiancée de Chucky. Mais ce projet prit une tournure intéressante lorsque fut révélé le nom de son réalisateur : Ronny Yu, auteur du magnifique conte chinois Jiang Hu, la fiancée aux cheveux blancs et de la délectable fantaisie familiale Magic Warriors. On se perdit d’ailleurs en conjectures sur la présence du cinéaste sur un tel terrain. Comment un artiste aussi inventif allait-il s’épanouir au sein de l’énième séquelle d’une franchise étouffée dans l’œuf ? Réponse : en s’amusant. Yu et le scénariste Don Mancini eurent en effet l’intelligence de saisir tout le potentiel offert par le personnage de Chucky pour en tirer une comédie horrifique au second degré conçue comme un hommage aux grands classiques du genre. D’où le titre Bride of Chucky, qui lorgne ouvertement du côté des Frankenstein d’Universal.

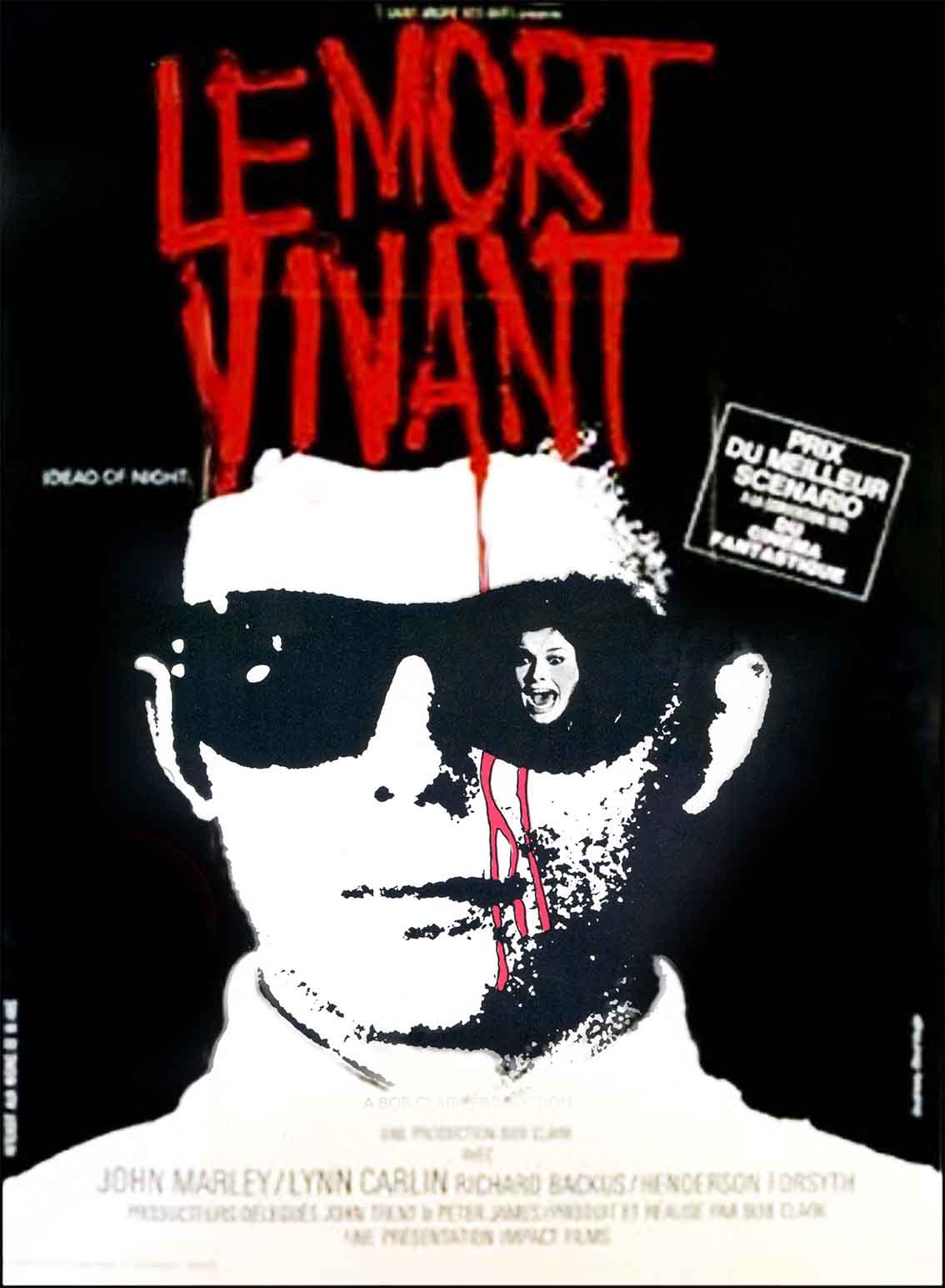

En écho à cette référence, la poupée sanglante a désormais le visage couvert de cicatrices, suite aux travaux de couture énamourés de la sculpturale Tiffany (Jennifer Tilly), ex petite amie du serial killer Charles Lee Ray qui espère retomber dans les bras de son idole en ressuscitant le petit corps en plastique que le tueur hante depuis des années. Pour y parvenir, elle s’aide d’un ouvrage précieux, « Le Vaudou pour les Nuls » (!), mais le résultat escompté n’est pas vraiment celui obtenu. Non seulement Charles reste prisonnier de l’enveloppe raccommodée de Chucky, mais en plus Tiffany se retrouve elle aussi coincée dans le corps d’une poupée. Bras dessus bras dessous, les deux jouets maléfiques n’ont désormais qu’une seule idée en tête : s’échapper de leur prison en plastique pour habiter des corps humains. Au-delà de La Fiancée de Frankenstein (dont Tiffany regarde un extrait pendant qu’elle prend son bain dans une des séquences du film), les références cinéphiliques abondent dans La Fiancée de Chucky. La salle des pièces à conviction où se déroulent les premières minutes du film représente à elle seule un véritable festival du genre : la caisse de Creepshow, les masques de Michael Myers et Jason Voorhees, le gant de Freddy Krueger, la tronçonneuse de Leatherface, les poupées de la série Puppet Master…

Références cinéphiliques en cascade

En optant pour la semi-parodie et en reprenant à son compte la mécanique du road movie, La Fiancée de Chucky s’avère extrêmement récréatif, ce qui ne l’empêche pas de continuer à positionner la franchise dans le registre horrifique en concoctant quelques meurtres bien saignants, lesquels bénéficient pour la première fois d’une combinaison de maquillages spéciaux et d’effets numériques. Point d’orgue de ce mixage : une mort violente sur la route qui sera imitée dans moult films d’horreur ultérieurs. « J’ai beaucoup aimé travailler sur cet épisode parce qu’il nous donnait l’occasion de faire interagir deux personnages animatroniques sur le même plateau », raconte le créateur des marionnette Kevin Yagher. « La tonalité du film est intéressante. Il commence sur une note effrayante puis devient de plus en plus humoristique. La mise en scène de Ronnie Yu est pleine d’idées géniales. » (1) Prix spécial du Jury lors du Festival du Film Fantastique de Gérardmer, La Fiancée de Chucky célébra en beauté le dixième anniversaire de la création du personnage et remporta un joli succès au box-office, doublant sa mise de départ de 25 millions de dollars.

(1) Propos recueillis par votre serviteur en mai 2016

© Gilles Penso

Partagez cet article

Partagez cet article