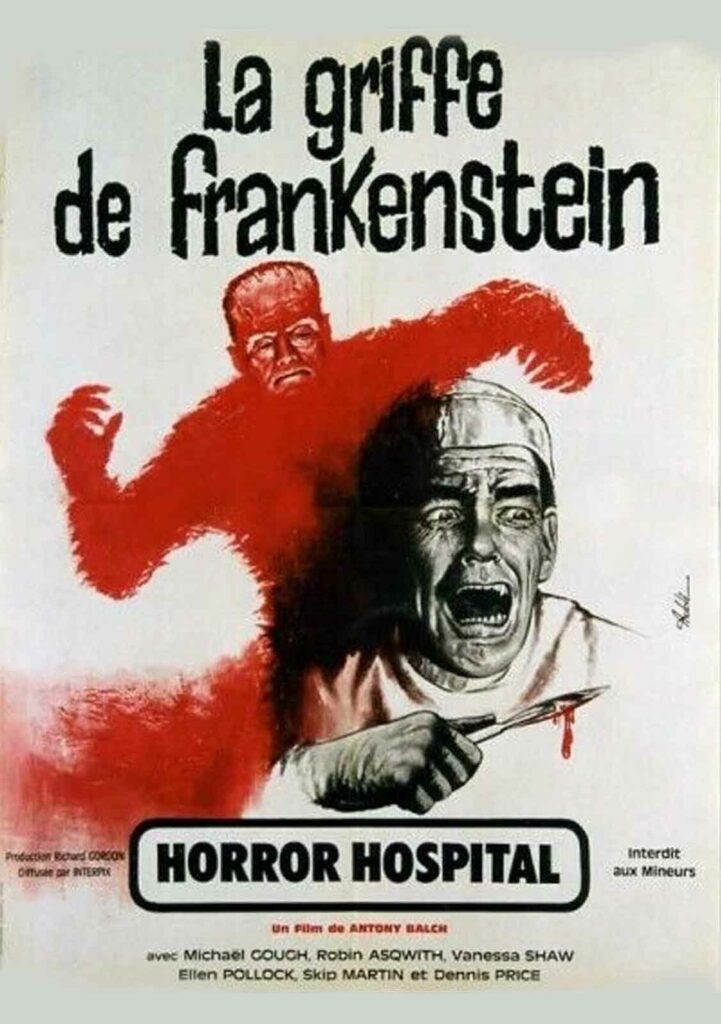

Si Mary Shelley n'a rien à voir avec ce film d'horreur au titre français mensonger, un médecin y pratique tout de même des expériences peu avouables

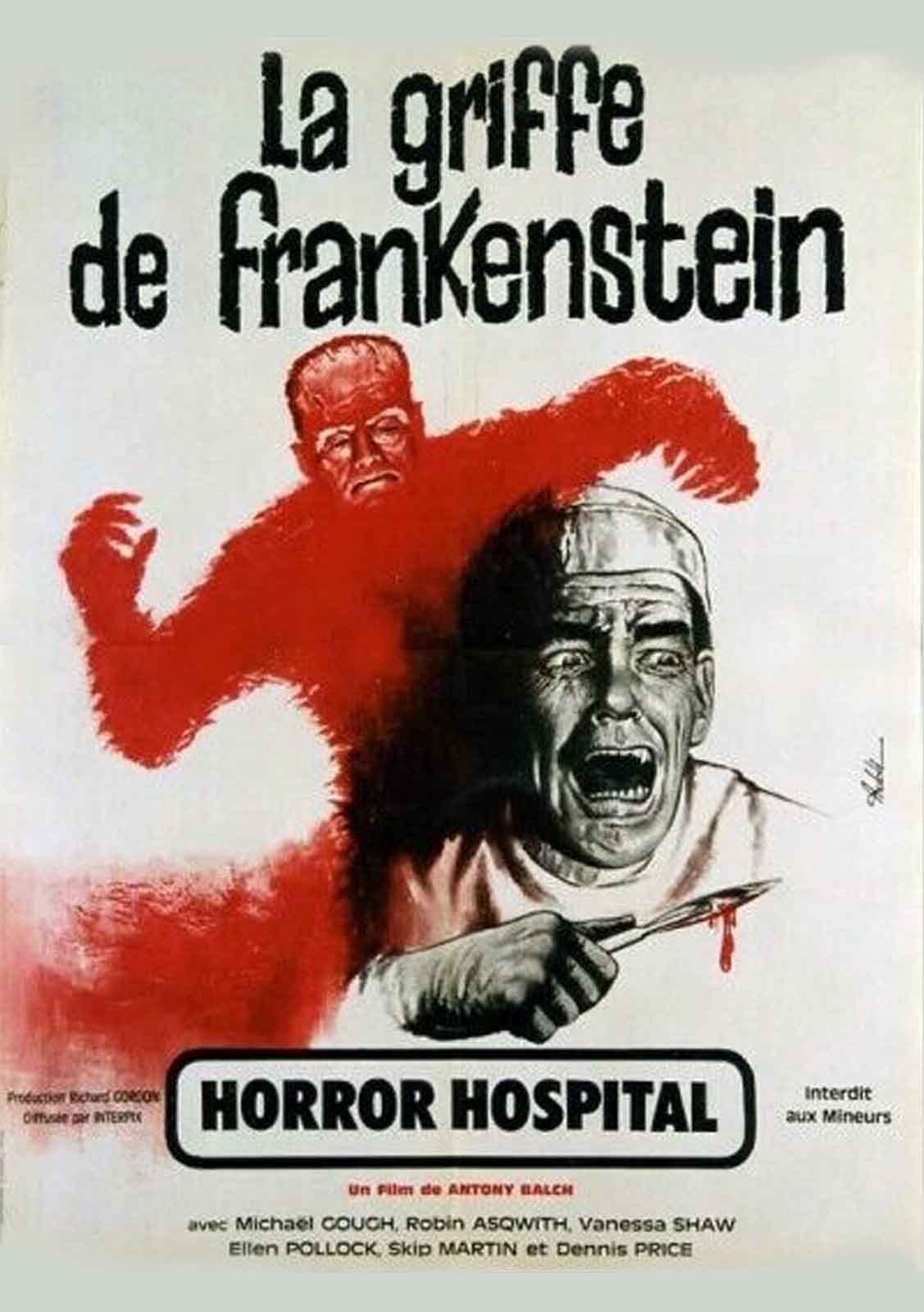

HORROR HOSPITAL

1973 – USA

Réalisé par Anthony Balch

Avec Michael Gough, Vanessa Shaw, Robin Askwith, Dennis Price, Ship Martin, Martin Grace, Ellen Pollock

THEMA MEDECINE EN FOLIE

Cinéaste expérimental, collectionneur et distributeur de films d’exploitation, admirateur sans borne de Bela Lugosi et collaborateur occasionnel de l’écrivain William S. Burroughs, Anthony Balch était un homme immergé jusqu’au cou dans l’underground britannique des années 60. A la fin de la décennie, il s’associa au producteur Robert Gordon pour réaliser le film Secrets of Sex, au titre pour le moins explicite, et dont le succès en salles fut relativement important. Heureux de leur forfait, les deux hommes décidèrent d’unir une fois de plus leurs forces pour un film d’horreur baptisé Horror Hospital. Sur la base de ce titre prometteur, Balch et l’auteur Alan Watson rédigèrent un scénario à rebondissements oscillant entre la comédie et l’épouvante (une séance d’écriture à quatre mains à laquelle ils s’adonnèrent pendant leur séjour au Festival de Cannes). Nous étions alors en 1973, une époque marquée par la fin d’un règne. Fers de lance de l’horreur anglaise à l’ancienne, les studios Hammer et Amicus étaient sur la pente descendante, laissant la place vacante pour une nouvelle vague.

C’est dans cette brèche que s’engouffre Horror Hospital, surfant avec pas mal de légèreté sur le thème classique du savant fou. Michael Gough, devenu star du genre grâce à ses prestations hallucinées dans Crimes au musée des horreurs, Konga ou Les Fauves meurtiers, s’adonne ici à l’exubérance la plus réjouissante et laisse reposer une bonne partie du film sur ses épaules. Il excelle sous la défroque du maléfique docteur Storm, un rôle écrit sur mesure pour lui. Cloué sur un fauteuil roulant, flanqué d’une infirmière en chef ex-tenancière de maison close, d’un nain facétieux et de plusieurs gardes casqués tout de cuir vêtu, il accueille les jeunes gens en quête de paix et de sérénité à Brittlehurst, son manoir situé en pleine campagne. En réalité, Storm se sert de ces jeunes cobayes pour expérimenter d’étranges opérations chirurgicales du cerveau. Sous son scalpel, les patients se muent ainsi en zombies parfaitement obéissants. « C’est tout simple », explique le docteur en pleine exaltation. « Nous pratiquons une incision, un tunnel dans l’esprit. J’y attrape une petite pensée avec mes mains de magicien, ou j’en mets une pour qu’elle me serve. »

Décapitations en série

Venu passer le week-end à Brittlehurst pour décompresser après une dispute avec son groupe de rock, Jason (Robin Askwith, coiffé comme Mick Jagger) rencontre dans le train la charmante Judy (Vanessa Shaw) qui cherche à renouer le contact avec sa tante. Or la tante en question est justement le bras droit de Storm. Nos deux futurs tourtereaux se jettent ainsi sans le savoir dans la gueule du loup… Fort de ce postulat grand-guignolesque, le film se permet quelques séquences horrifiques assez gratinées, notamment un généreux enchaînement de décapitations à l’aide d’une faux rétractable installée sur le flanc d’une limousine, une poignée d’opérations du cerveau peu ragoûtantes, ou le surgissement final d’une créature difforme et boursouflée. Très motivés par ces excès en tous genres, les distributeurs français n’hésitèrent pas à rebaptiser le film La Griffe de Frankenstein et même à convoquer un monstre karloffien hors-sujet sur certaines des affiches.

© Gilles Penso

Partagez cet article