John Carpenter se fait plaisir en rendant hommage aux films de sabre asiatiques avec une totale décontraction, quitte à déconcerter son public

BIG TROUBLE IN LITTLE CHINA

1987 – USA

Réalisé par John Carpenter

Avec Kurt Russell, Kim Cattrall, Dennis Dun, James Hong, Victor Wong, Kate Burton, Donald Li, Carter Wong

THEMA SORCELLERIE ET MAGIE I SAGA JOHN CARPENTER

Chaque grand metteur en scène adoubé par un succès a décidé le temps d’un film de se faire plaisir, faisant fi de toute considération mercantile et laissant libre cours à un mélange d’influences débridé : Spielberg avec 1941, Mc Tiernan avec Last Action Hero, Dante avec Gremlins 2… Œuvres qui ont dérouté lors de leur sortie, et ont été réhabilitées avec le temps (et leurs ventes en vidéo). Les Aventures de Jack Burton… (titre français opportuniste surfant sur la vague des Indiana Jones auquel on préférera le Big Trouble in Little China d’origine) est en 1986 le film « autre » de John Carpenter, véritable récréation artistique après la commande Starman qui a lui a donné la confiance des studios. Nanti d’un bon budget, le réalisateur entend bien profiter de ce confort pour matérialiser ses idées les plus folles (les effets visuels de Richard Edlund sont majestueux) et rendre hommage au Wuxiapian, film de sabre chinois encore méconnu aux USA. Big John choisit comme action star son comédien fétiche, Kurt Russell, qui incarne avec malice un antihéros macho, grande gueule, pas très fin et surtout complètement à côté de la plaque car dépassé par une culture qu’il ne connaît et ne comprend absolument pas.

Le pauvre Jack Burton, simple camionneur américain, se retrouve ainsi propulsé dans les affres des luttes ancestrales ethniques pour aider un ami chinois à sauver sa fiancée. Carpenter choisit avec l’espièglerie qui le caractérise de faire de l’habituel sidekick étranger le véritable héros de l’histoire, qui mène la danse et gagne les combats, là où Burton, symbolisant ici clairement le public américain lambda, ne fait que subir les événements et encaisser les déculottées peu glorieuses. En découlent une série ininterrompue d’affrontements incroyables et de folles péripéties, rythmées par un humour décomplexé et dévastateur où la punchline est reine (quelle vf !) et où le ridicule le plus assumé côtoie la prouesse martiale la plus spectaculaire. Folie jubilatoire, esprit BD, références savoureuses à Tsui Hark et à la Shaw Brothers aussi bien qu’au western ou au jeu vidéo, humour potache, bad guys et créatures monstrueuses fantaisistes, esprit parodique acéré, le tout servi par le magnifique scope cher au réalisateur et par la photo léchée du grand Dean Cundey, autant d’éléments réunis pour que le plaisir du public soit total.

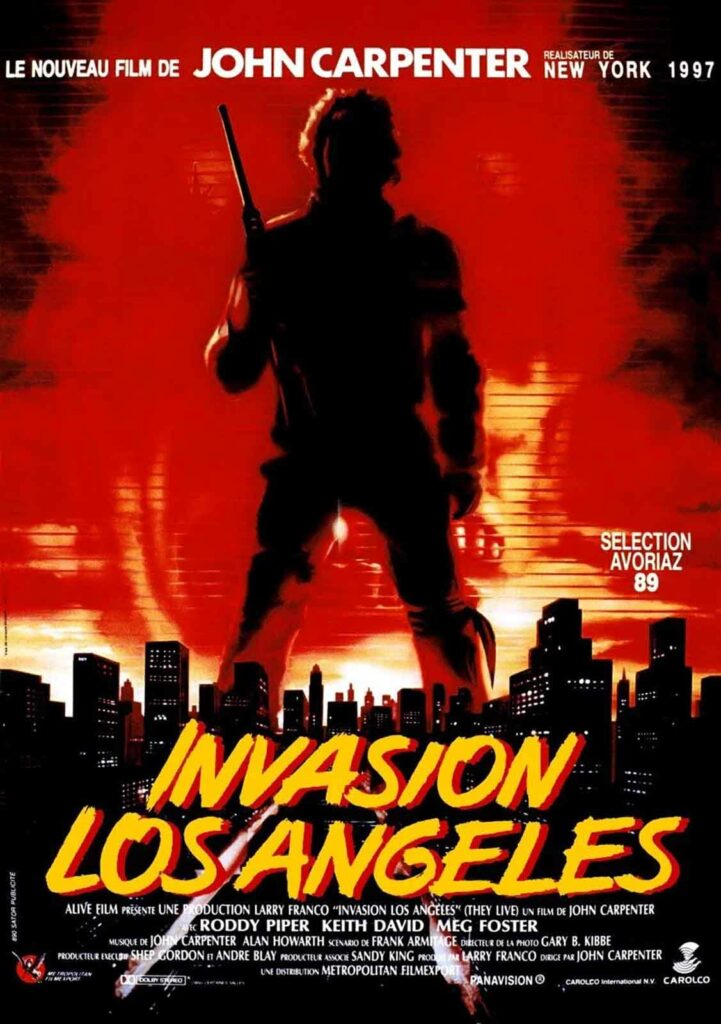

Un rendez-vous manqué

Et pourtant, le film ne rapporta même pas la moitié de sa mise de départ, trop avant-gardiste et métissé pour plaire au plus grand nombre, et trop tranché dans son refus d’une consensualité rassurante. Le « héros » américain se tiendra à son but de départ (retrouver son camion) et ne repartira pas avec sa belle vers le soleil couchant (« Vous allez pas l’embrasser avant de partir ? -Non »), son individualisme primaire lui tenant chaud, non sans avoir acquis au passage un certain respect vis-à-vis de l’inconnu culturel (les Chinois se voyant eux aussi gentiment brocardés sur leur sens du business à tout crin). Comme quoi le cynisme de Big John envers ses semblables laisse entrevoir un espoir de conciliation dans l’épreuve… Déçu et profondément blessé par cet « échec » (le film appelait clairement une suite), Carpenter dut quitter sa maison de production et revint immédiatement aux budgets modestes avec deux films coup de poing au format plus indépendant, Prince des ténèbres et Invasion Los Angeles, le second étant une charge très vindicative contre le libéralisme sauvage… Cependant, comme le prouve son long silence artistique brisé avec le timide et rebattu The Ward, il semble ne jamais s’être vraiment remis de la douloureuse expérience Big trouble, pari manqué qui montre tristement que le plus souvent, même animé de toute la fougue et la générosité du monde, on ne peut espérer plaire à la masse en refusant de la brosser dans le sens du poil. Le vieux Jack Burton en tirait déjà les conséquences à l’époque, en un ultime et prophétique pied-de-nez : « Tu peux toujours tonner camarade, moi, rien ne m’étonne ».

© Julien Cassarino

Partagez cet article