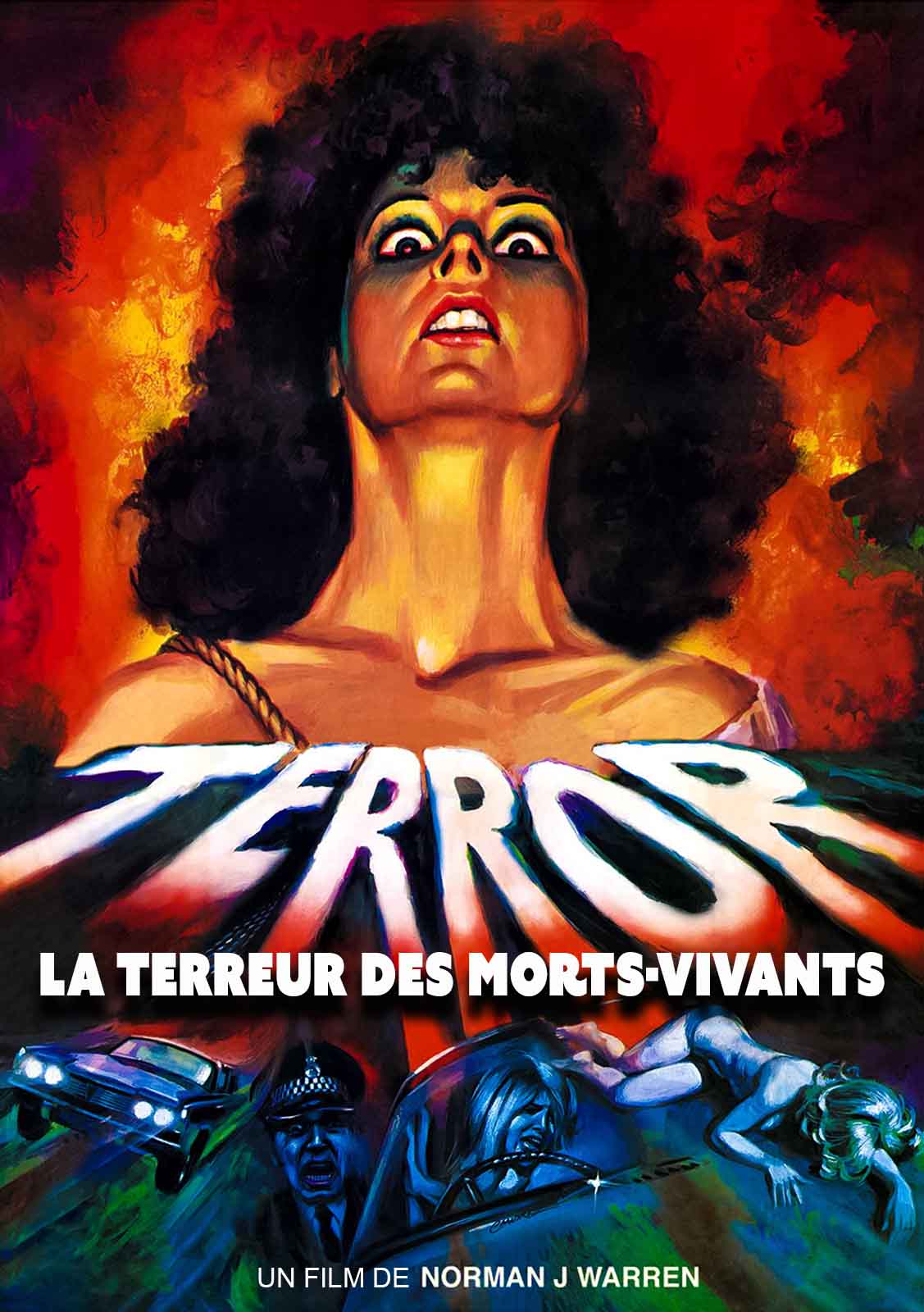

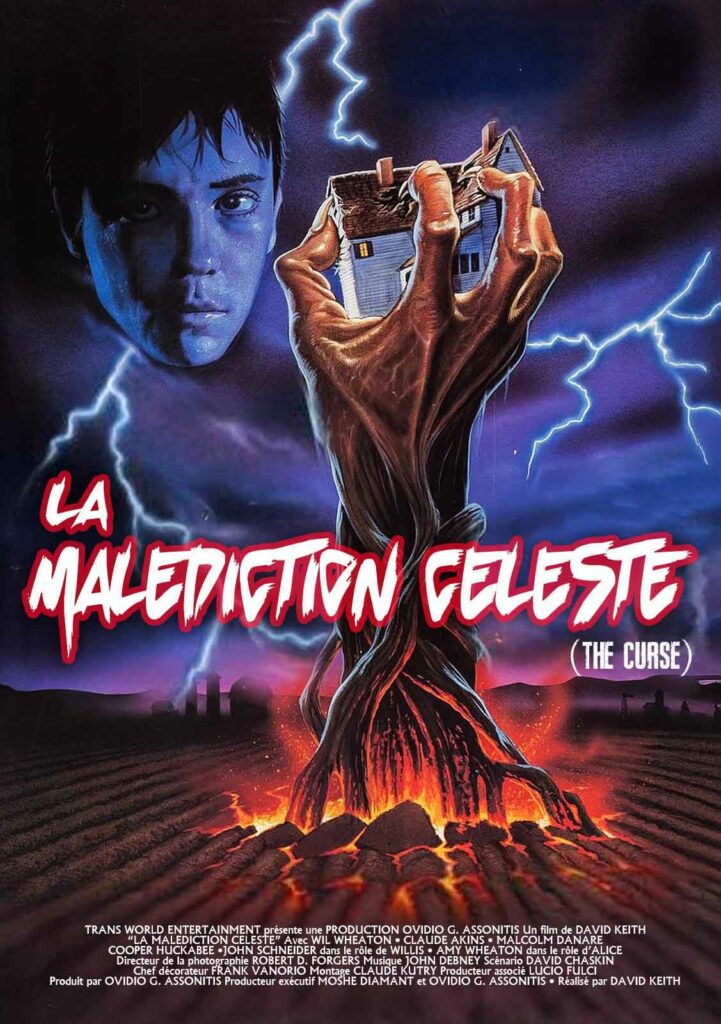

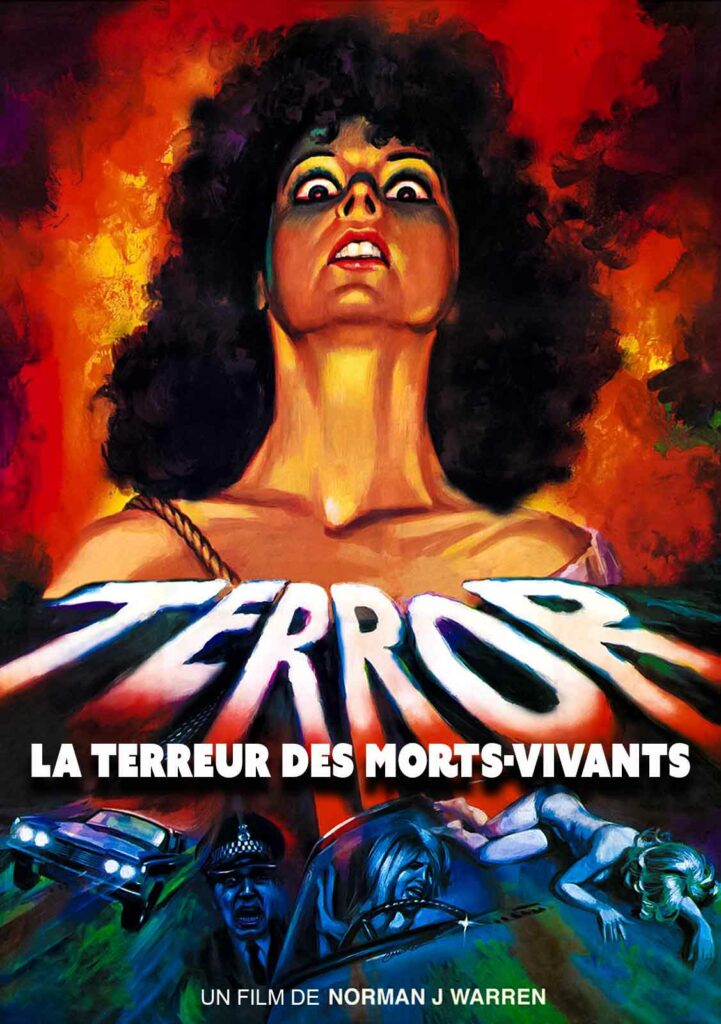

Victime d’une malédiction lancée par une sorcière au 18ème siècle, un réalisateur de films voit son entourage mourir de manière violente…

TERROR

1978 – GB

Réalisé par Norman J. Warren

Avec John Nolan, Carolyn Courage, James Aubrey, Sarah Keller, Tricia Walsh, Glynis Barber, Michael Craze, Rosie Collins, Chuck Julian, Elaine Ives-Cameron

THEMA SORCELLERIE ET MAGIE

Contrairement à ce que pourrait faire croire son titre français, Terror n’a aucun rapport avec les morts-vivants, les distributeurs s’étant sans doute laissés porter par l’impact des films de George Romero. Il s’agit en réalité d’une histoire de sorcellerie empruntant les codes du slasher. Spécialisé dans le cinéma d’horreur à petit budget (L’Esclave de Satan, Le Zombie venu d’ailleurs), Norman J. Warren puise ici son inspiration dans le travail de Dario Argento. « Suspiria m’a soufflé », avoue-t-il. « Je n’avais jamais vu un film pareil. Il n’y avait pas vraiment d’histoire, la photographie était folle et la bande-son incroyable. J’ai su à ce moment-là que mon prochain film serait dans le même style. Terror est donc un hommage à Suspiria, pas une copie, mais il est conçu dans un style similaire » (1). Warren place donc la barre assez haut. Le tournage de Terror se fait dans l’urgence, souvent de nuit, dans des conditions précaires. L’équipe improvise avec des ressources limitées, réutilisant des décors, des costumes, et intégrant même des séquences inspirées de véritables rêves du réalisateur. « Terror a toujours été mon préféré parmi mes propres films », ajoute-t-il. « Tous ceux qui y ont participé ont dit que c’était le tournage le plus agréable qu’ils aient jamais connu. Il a fallu quatre semaines pour le tourner, il n’y avait pas d’argent et nous l’avons traité comme une grande fête » (2).

Le film s’ouvre sur une forêt brumeuse du XVIIIe siècle. Une sorcière, traquée par des villageois en furie armés de torches, est piégée dans un collet à loup. Capturée, elle est condamnée au bûcher. Mais avant de périr dans les flammes, elle invoque Satan. Aussitôt, les flammes se retournent contre le bourreau, tandis qu’elle maudit toutes les générations à venir. Une scène classique, presque attendue. Sauf que ce n’est qu’un film dans le film. Ce que nous venons de voir est une projection privée, présentée dans un manoir par son réalisateur, James Garrick (John Nolan), à une poignée d’amis. Garrick affirme que le scénario s’inspire d’événements réels liés à sa propre lignée. L’audience oscille entre scepticisme poli et fascination inquiète. Or la soirée ne tarde pas à basculer. D’étranges phénomènes se manifestent, et bientôt, la mort se met à frapper dans l’entourage de ceux qui ont participé à cette petite réunion. Est-ce l’œuvre d’un tueur dissimulé dans l’ombre ? Ou les rouages d’une malédiction ancestrale qui s’est remise en marche ?

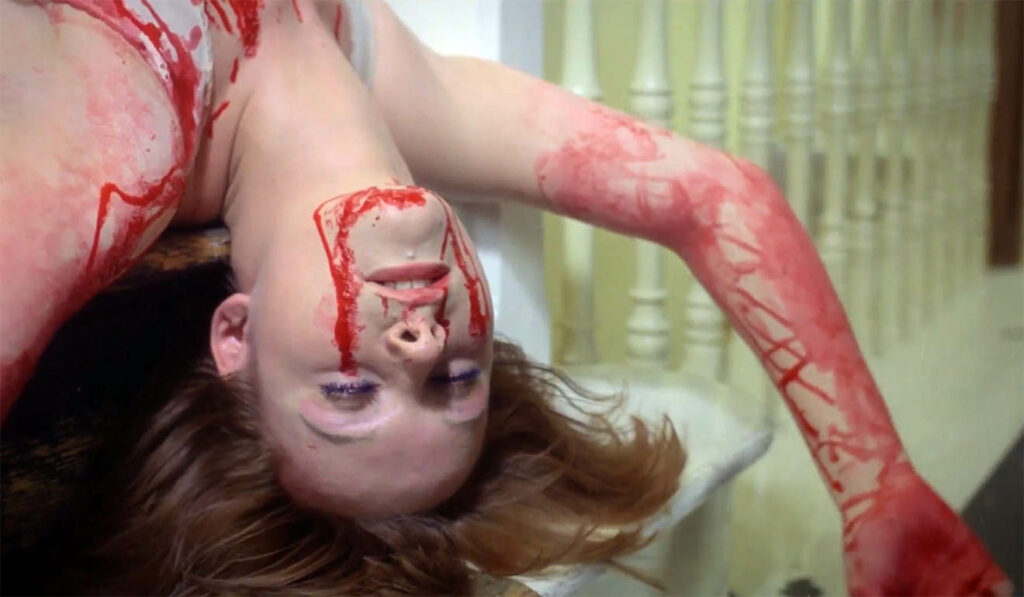

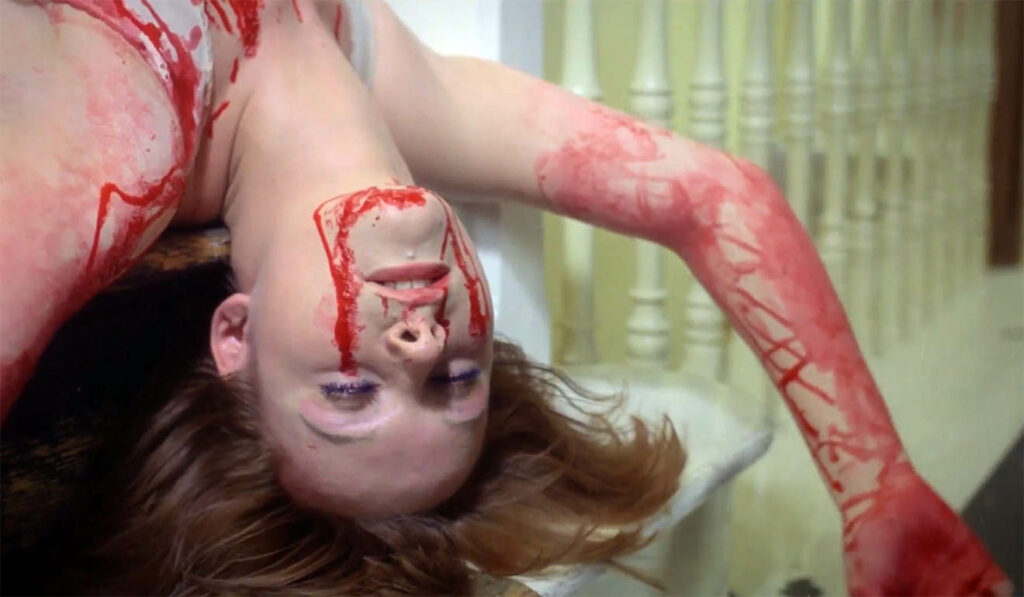

Prometteur mais bâclé

Dès le début, le manque de moyens de Norman J. Warren saute aux yeux : une forêt très peu touffue dans laquelle l’actrice essaie de nous faire croire qu’elle se perd, un peu de fumigènes pour créer de l’atmosphère, des projecteurs bleus pour simuler les éclairs dans le ciel. Mais ce manque de réalisme finit presque par jouer en faveur du film, le dotant d’une plastique étrange qui n’est pas sans rappeler le cinéma gothique italien des années 60. Cette approche esthétique est justifiée par le caractère fictif du prologue du film. Lorsque l’intrigue s’inscrit dans le monde réel et contemporain, l’influence assumée du cinéma de Dario Argento affleure, avec des mains gantées et des armes blanches héritées du giallo. À partir de là, les clichés s’enchaînent, le film souffrant d’acteurs très moyennement convaincants et d’une musique peu subtile. C’est d’autant plus dommage qu’en de rares instants inspirés, Norman J. Warren stylise sa mise en scène et tente des choses originales, comme cette séquence dans laquelle un plateau de tournage semble en proie à un poltergeist. Mais l’ensemble reste trop approximatif et erratique pour convaincre, plombé par de longues scènes inutiles qui ne mènent nulle part (la femme qui tombe en panne dans la forêt). Le réalisateur tente bien de pimenter son film avec un soupçon d’horreur graphique (une décapitation à l’épée, un corps déchiqueté dans une benne à ordures) et avec quelques clins d’œil adressés aux connaisseurs (le poster de L’Esclave de Satan et de Crime à froid) mais rien n’y fait. La Terreur des morts-vivants est à l’image des autres films d’horreur de Warren : prometteur mais bâclé.

(1) Extrait d’un entretien publié dans Rock! Shock! Pop! en juillet 2012

(2) Extrait d’un entretien publié dans British Horror Films en mai 2011

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article