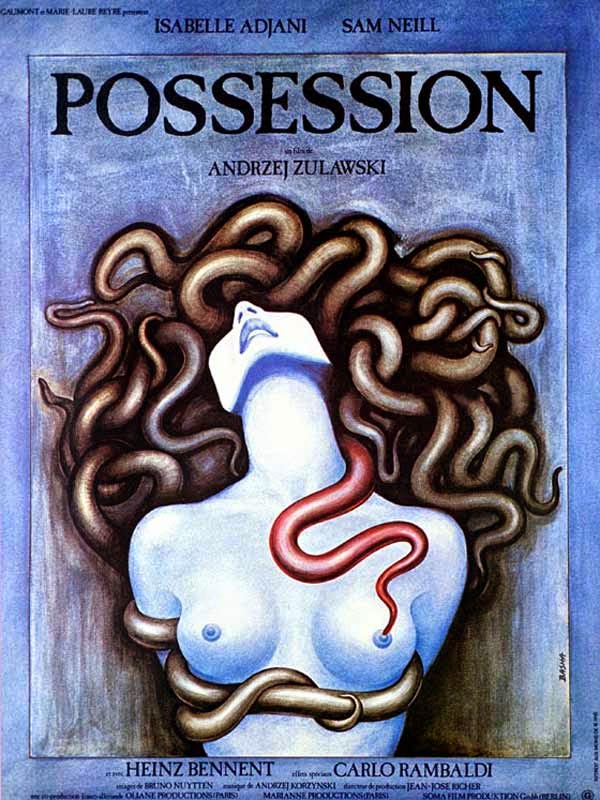

Une histoire d'amour et de mort qui permet à Isabelle Adjani de livrer l'une de ses performances les plus incroyables

POSSESSION

1980 – FRANCE / ALLEMAGNE

Réalisé par Andrzej Zulawski

Avec Isabelle Adjani, Sam Neill, Heinz Bennent, Margit Carstensen, Johanna Hofer, Carl Duering, Shaun Lawton, Michael Hogben

THEMA DIABLE ET DEMONS

Le projet Possession est né de la plume d’Andrzej Zulawski alors que le cinéaste venait de vivre une cruelle déconvenue professionnelle : l’arrêt du tournage de son long-métrage de science-fiction Le Globe de verre par le régime communiste. L’amertume, le désenchantement et la douleur sont donc au cœur de Possession, qui se déroule dans l’atmosphère glaciale du Berlin des années 80, enserré par sa sinistre muraille que surveillent jour et nuit des soldats dociles. Après un long voyage, Marc (Sam Neill) retrouve son épouse Anna (Isabelle Adjani) et leur fils Bob (Michael Hogben). Très vite, il s’aperçoit que le comportement de sa femme est étrange. Lointaine, agressive, elle ne l’aime visiblement plus. Y’a-t-il un autre homme dans sa vie ? Un certain Heinrich (Heinz Bennent) fut en effet son amant pendant le voyage de Marc, mais leur histoire s’est achevée abruptement. Bientôt, la vérité apparaît dans toute son horreur : Anna est possédée par un monstre immonde qui la pousse à tuer ceux qui se mettent en travers de sa route et se mue progressivement en copie conforme d’un être humain…

Plusieurs points communs rapprochent Possession du Répulsion de Roman Polanski : un réalisateur polonais expatrié, une comédienne à l’aune de sa carrière appelée à devenir plus tard une véritable institution de la cinématographie française, une approche viscérale et inédite de l’horreur, un lourd secret enfermé dans les murs d’un appartement sordide et un basculement inexorable dans la folie… Possession est une des ces œuvres qui laisse des traces indélébiles longtemps après son visionnage. Isabelle Adjani y trouve probablement le rôle le plus intense de sa carrière tout entière, en une époque où la belle multipliait pourtant les rôles à fleur de peau (Nosferatu fantôme de la nuit, L’Eté meurtrier, Mortelle randonnée). Inoubliable, sa crise d’hystérie dans un couloir de métro est à la limite du supportable, tant la comédienne semble se déchirer de l’intérieur, hurlant, se roulant par terre, exsudant un liquide poisseux rouge et blanc… Zulawski lui-même avoue avoir été plus témoin que metteur en scène de cette séquence, ses seules indications ayant été : « fais l’amour avec l’air » !

État second

Tous les acteurs semblent d’ailleurs jouer dans un état second, comme si la possession d’Anna contaminait leurs personnages. Leurs comportements sont insolites, illogiques, décalés, renforçant le caractère cauchemardesque du métrage. Le monstre lui-même est une horreur visqueuse, sanglante et tentaculaire dont nous de devinons jamais la forme entière. Cette créature démoniaque demeure l’une des créations les plus inspirées de Carlo Rambaldi. Habitué aux budgets pharaoniques (King Kong, Rencontres du troisième type), l’artiste italien dut pour une fois pallier le manque de temps et d’argent par son inventivité, et la réussite de son travail s’en ressent. Comment oublier cette scène folle où la bête, mi-homme mi-pieuvre, fait l’amour à Isabelle Adjani sous le regard médusé de Sam Neill ? Longtemps avant L’Antre de la folie, le comédien australien côtoyait ainsi le seuil de la démence et une abomination digne de Lovecraft. Quant à Adjani, elle remporta en 1982 le César de la meilleure actrice.

© Gilles Penso

Partagez cet article