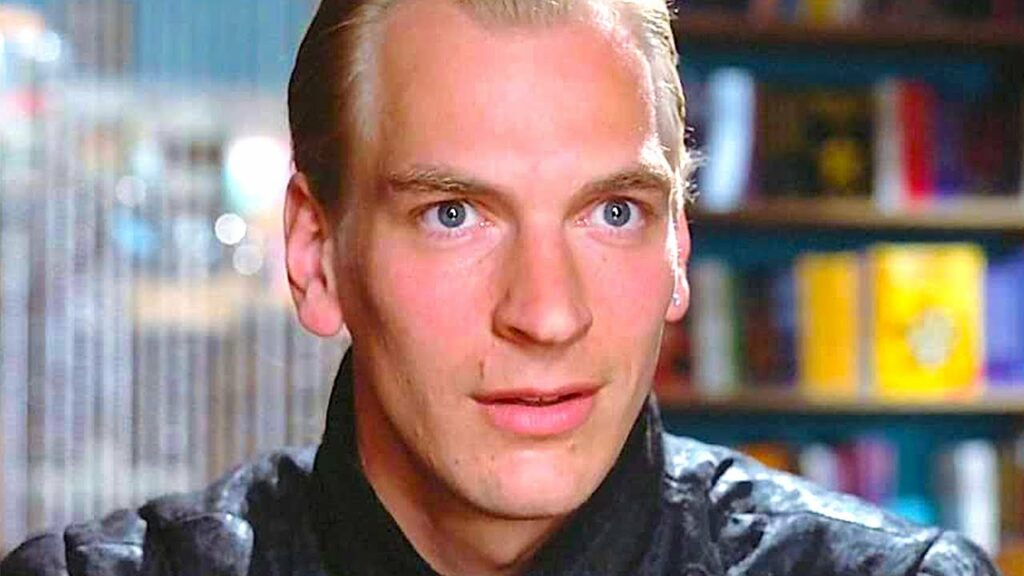

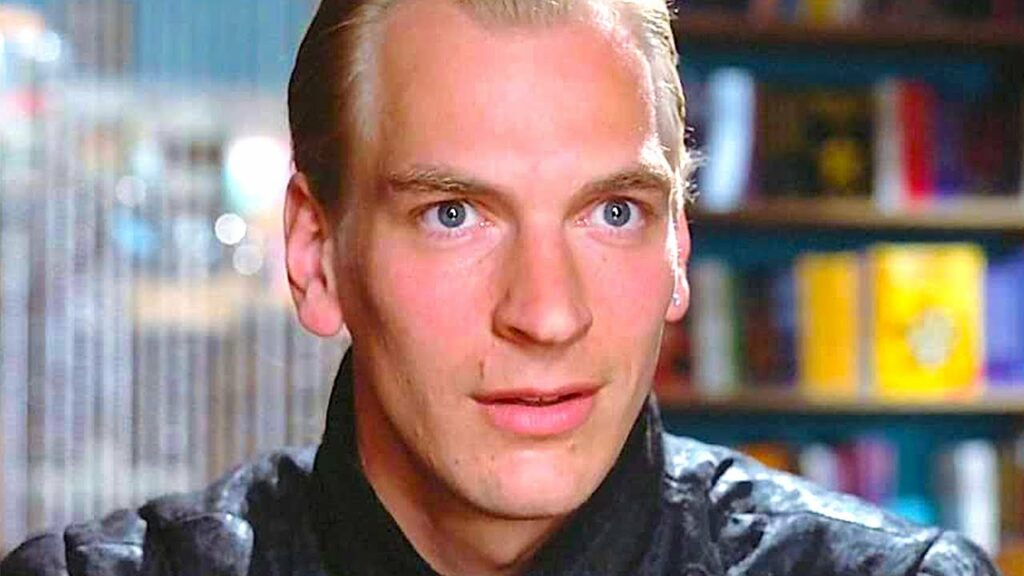

Julian Sands entre dans la peau d’un être démoniaque qui débarque dans le Los Angeles des années 1980 pour retrouver un grimoire magique…

WARLOCK

1989 – USA

Réalisé par Steve Miner

Avec Julian Sands, Lori Singer, Richard E. Grant, Mary Woronov, Kevin O’Brien, Richard Kuss, Allan Miller

THEMA SORCELLERIE ET MAGIE I DIABLE ET DÉMONS

À la fin des années 1980, David Twohy n’est pas encore le scénariste de À armes égales, Waterworld et Le Fugitif, ni le réalisateur de la saga Riddick. Mais il a déjà à son actif le script de Critters 2, déployant des trésors d’ingéniosité autour d’un concept se contentant au départ de surfer sur le succès du Gremlins de Joe Dante. L’histoire qu’il concocte pour Warlock séduit l’équipe de New World Pictures, la compagnie créée par Roger Corman, qui en confie la mise en scène à Steve Miner. Ce dernier a alors réalisé Le Tueur du vendredi, Meurtres en trois dimensions et House, démontrant ses affinités évidentes avec l’horreur, mais aussi neuf épisodes de la série Nos années coup de cœur ainsi que le désopilant Soul Man, preuve que la comédie est aussi dans ses cordes. Ces deux composantes vont s’avérer très utile pour donner à Warlock sa forme définitive. Pour le rôle principal, c’est Julian Sands qui est envisagé. Repéré pour ses prestations dans La Déchirure, Chambre avec vue et Gothic, cet acteur d’origine anglaise prête peu d’attention au scénario qu’on lui fait parvenir, persuadé qu’il s’agit d’un de ces innombrables slashers dont sont envahis les écrans depuis Halloween. Lorsqu’il finit par le lire, l’histoire et le ton lui plaisent beaucoup et il s’embarque dans l’aventure.

En 1691, à Boston, le chasseur de sorcières Giles Redferne (Richard E. Grant) capture le démoniaque Warlock (Sands) et le fait condamner à la pendaison. Mais Satan le libère et le propulse dans le futur. Redferne le suit à travers le portail temporel et le retrouve dans Los Angeles trois siècles plus tard. Le Warlock atterrit en catastrophe dans la maison d’une serveuse nommée Kassandra (Lori Singer) qui l’héberge sans se douter qu’elle vient d’ouvrir ses portes à un être démoniaque… A peu de choses près, Warlock suit la trame narrative de Terminator, l’enjeu étant le même (le basculement de la Terre dans le chaos), mais cette fois ci nos deux antagonistes viennent du 17ème siècle. La quête est ici celle d’un grimoire diabolique à reconstituer. Cette espèce de Necronomicon aurait pu permettre à Warlock de s’intituler Pages arrachées au livre de Satan si le titre n’avait déjà été utilisé par Carl Theodor Dreyer en 1920.

« Je suis une sorcière ! »

Julian Sands trouve ici un de ses meilleurs personnages, nimbant chacune de ses apparitions d’une aura inquiétante des plus efficaces. La mise en scène inspirée de Steve Miner joue volontiers avec le suspense (l’héroïne vieillie qui tente de récupérer son bracelet en courant après un train en marche), l’horreur (des yeux et une langue arrachés, un doigt tranché) et le fantastique spectaculaire (les voltiges à la Superman, l’affrontement final). Avec bonheur, l’humour s’immisce de manière quasi-omniprésente, non pour distancier le spectateur de l’intrigue en le faisant ricaner – comme c’était souvent le cas dans le cinéma d’horreur de l’époque -, mais pour lui permettre de partager le cynisme dévastateur du Warlock. La partition de Jerry Goldsmith donne une touche un peu rétro au film. Dommage que le final, qui semble inspiré de Scanners, se débarrasse du sorcier de manière aussi expéditive et aussi peu crédible. Notons les difficultés des traducteurs français avec le mot « warlock », ce qui amène parfois Julian Sands à affirmer avec appoint : « je suis une sorcière » ! Le film est achevé à la fin de l’année 1988 mais la société New World Pictures fait faillite au moment de sa sortie en salles. Les droits de distribution sont alors rachetés par Trimark Pictures qui mettra sur pied les suites Warlock 2 et Warlock III.

© Gilles Penso

Partagez cet article