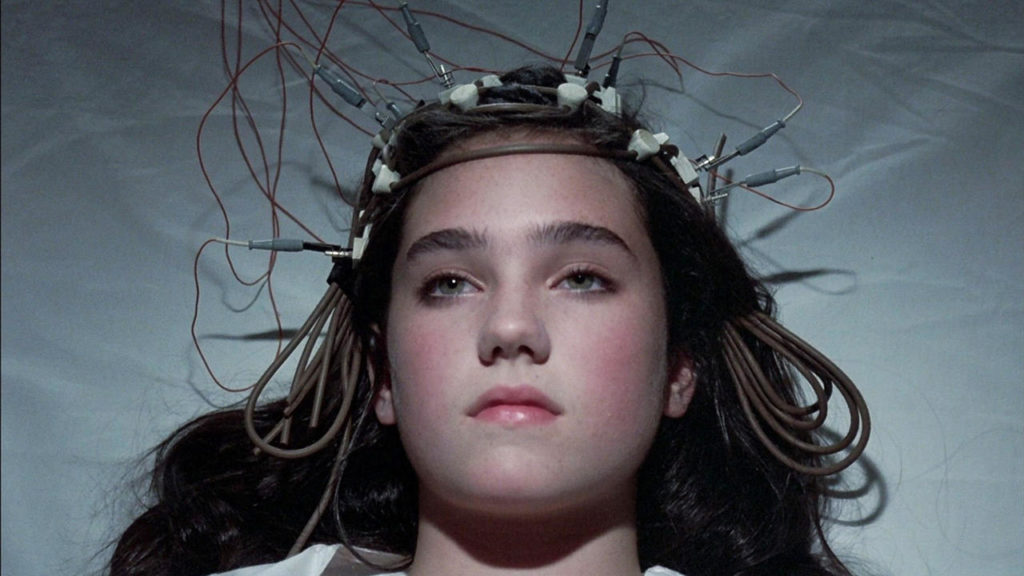

La pureté du Dark Water d'Hideo Nakata ne nécessitait aucun remake, fût-il incarné par la belle Jennifer Connelly

DARK WATER

2005 – USA

Réalisé par Walter Salles

Avec Jennifer Connelly, John C. Reilly, Tim Roth, Dougray Scott, Pete Postlethwaite, Camryn Manheim, Ariel Gade

THEMA FANTÔMES

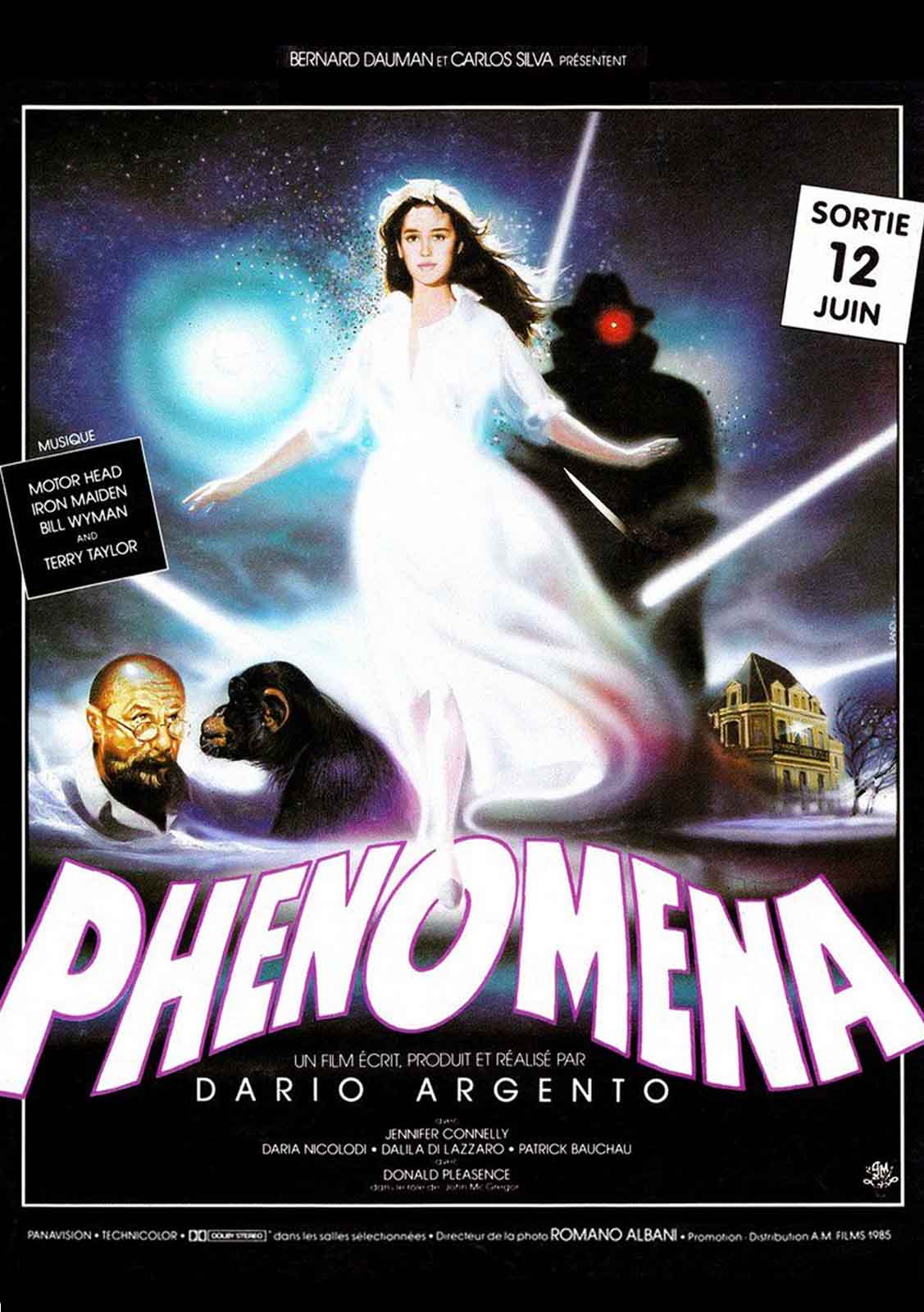

Ah, Jennifer Connelly ! Son nom seul suffit à nous déplacer vers les salles obscures. Danseuse en culotte courte dans Il était une fois en Amérique, adolescente tourmentée dans Phenomena, sensuelle jeune ingénue dans Hot Spot, femme forte et pugnace dans Un Homme d’exception, elle campe ici une mère magnifique et fragile, traçant sereinement le sillon d’une carrière brillante et hétéroclite. Comme on pouvait s’y attendre, elle demeure l’atout majeur de Dark Water, reprenant avec beaucoup de conviction le rôle tenu trois ans plus tôt par Hitomi Kuroki dans le film homonyme de Hideo Nakata. A ses côtés, d’autres comédiens de talent lui donnent la réplique, notamment John C. Reilly en agent immobilier excessif, Pete Postlethwaite en gardien d’immeuble taciturne, Tim Roth en avocat solitaire et Dougray Scott en ex-mari agressif. Quant à l’intrigue, elle demeure strictement identique à celle du premier Dark Water, si ce n’est qu’elle a été transportée du Japon au New Jersey, qu’Hitomi Kuroki s’appelle désormais Dahlia Williams et que sa fillette Ikuko répond maintenant au doux nom de Cecilia. Trop proche du film original, trop respectueux de son modèle, ce remake annihile hélas tout effet de surprise et finit par nous convaincre que son existence même est une aberration.

Un remake n’a-t-il pas pour intérêt principal de repositionner un récit connu dans un nouveau contexte, de l’adapter à une époque nouvelle, de le narrer sous un autre angle ? On n’en finirait plus de citer les tentatives réussies en la matière, de The Thing à L’Invasion des profanateurs en passant par La Mouche. Mais avec seulement trois ans d’écart, les deux Dark Water cultivent forcément trop de ressemblances. A part le déplacement géographique, on ne voit pas bien ce qu’apporte cette relecture de Walter Salles et de son scénariste Rafael Yglesias. Certes, reprenant l’exemple du Cercle de Gore Verbinski qui se tirait fort bien d’un exercice de style similaire, le scénario approfondit ici les personnages, développe la névrose de son héroïne liée à un traumatisme d’enfance, et nous laisse entrevoir quelques tranches de vie chez les personnages secondaires.

Un film indolent et erratique

Plus porté sur le drame que sur le fantastique (il réalisa notamment Central do Brasil, Avril brisé et Carnet de voyage), Walter Salles privilégie l’approche psychologique du récit à son caractère surnaturel, n’évoquant son fantôme que du bout des lèvres. La démarche est loin d’être inintéressante, si ce n’est que le roman initial de Koiji Suzuki a clairement été conçu comme une histoire d’épouvante, et qu’édulcorer cet aspect amenuise l’intérêt global de l’intrigue. Du coup, Dark Water version US est un film indolent et erratique qui n’émeut que rarement, n’effraie quasiment jamais, et s’achemine pesamment vers un double climax mollement mis en scène. La force du film de Nakata reposait justement sur l’opposition des sentiments – horreur et émotion – or ici tout est désespérément baigné de la même morne tonalité. C’est d’autant plus dommage que le film est une indéniable réussite formelle, en particulier grâce à la vibrante partition d’Angelo Badalamenti, la minutieuse photographie d’Affonso Beato et des décors déliquescents à souhait signés Thérèse DePrez.

© Gilles Penso

Partagez cet article