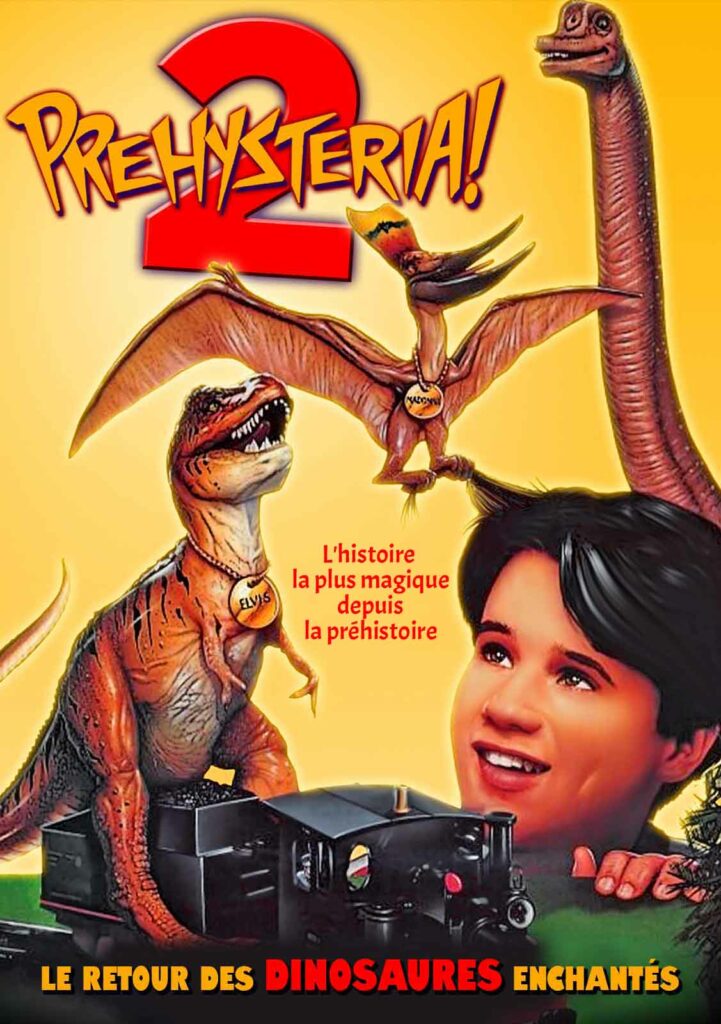

Les sympathiques dinosaures miniatures sont de retour pour une nouvelle aventure gentillette à défaut d’être palpitante…

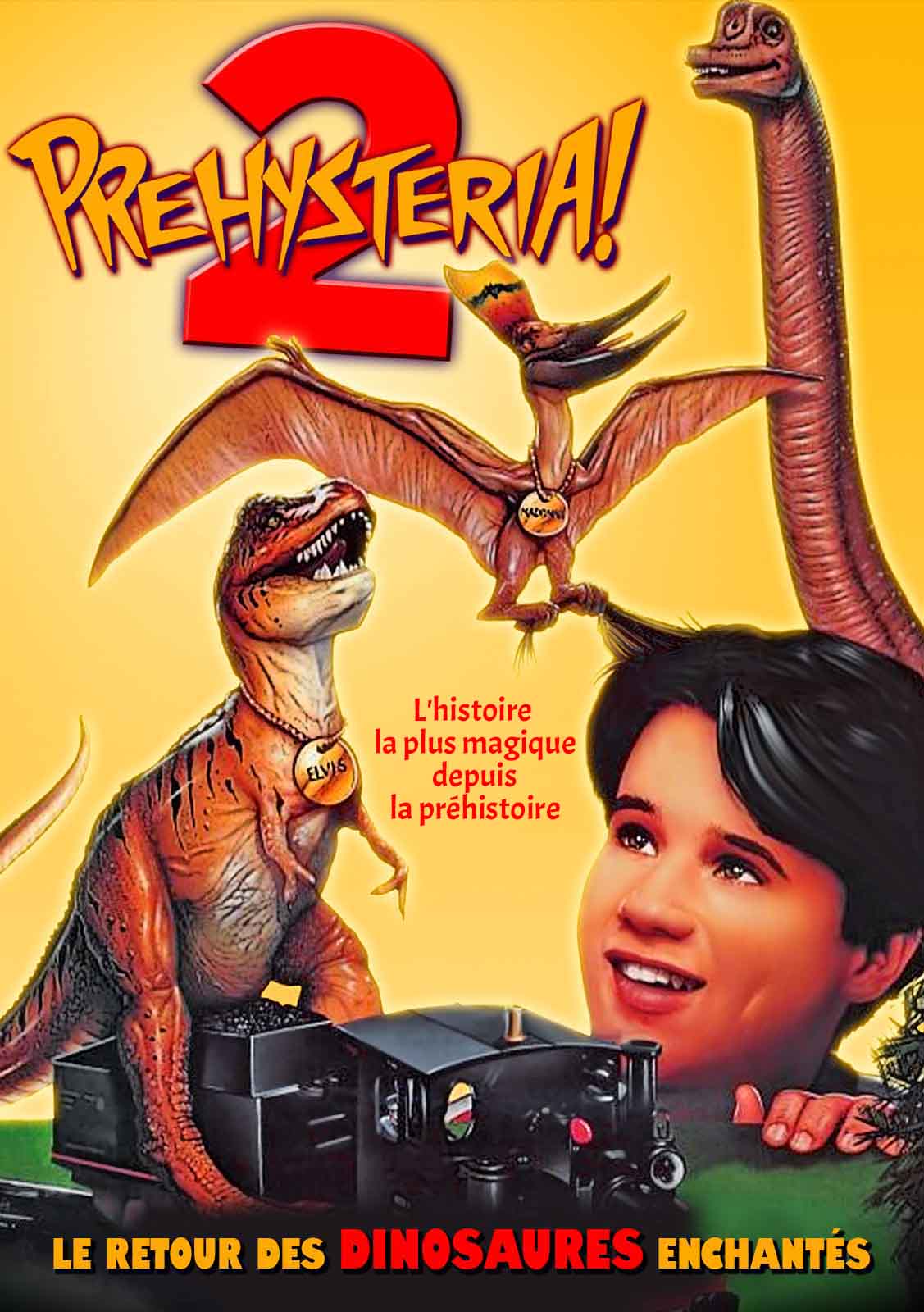

PREHYSTERIA 2

1994 – USA

Réalisé par Albert Band

Avec Kevin Connors, Jennifer Harte, Dean Scofield, Bettye Ackerman, Owen Bush, Greg Lewis, Michael Hagiwara, Larry Hankin, Alan Palo

THEMA DINOSAURES I SAGA CHARLES BAND I PREHYSTERIA

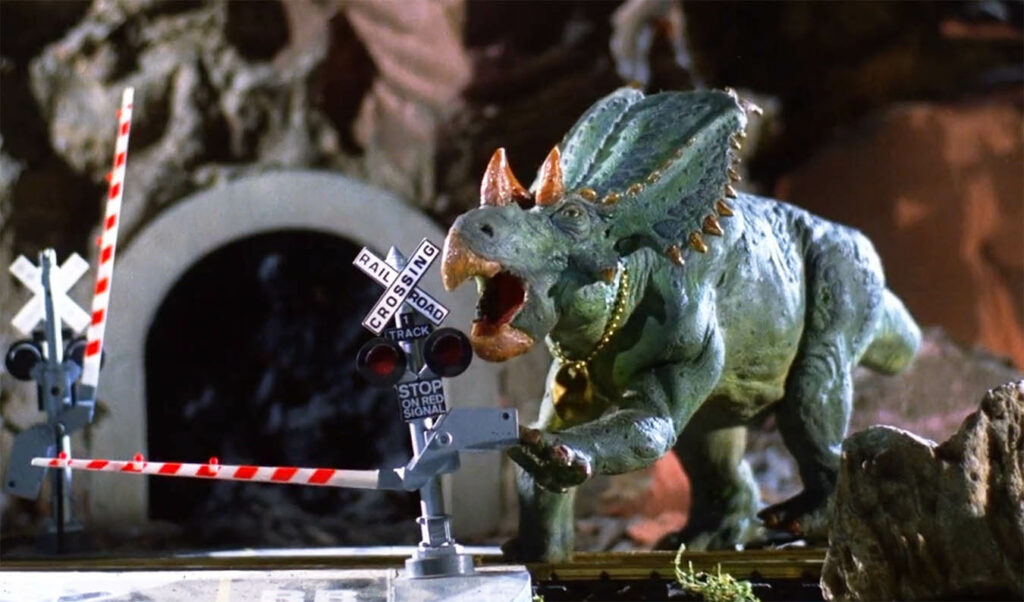

Le producteur Charles Band avait su habilement surfer sur la vague Jurassic Park en inaugurant son label Moobeam (consacré aux films familiaux distribués directement en cassette vidéo) avec le sympathique Prehysteria (distribué en vidéo en France sous le titre Dinosaures Story). Le film ayant connu un très honorable succès en vidéoclub, une suite s’imposait. Écrit par Brent Friedman (Ticks, Necronomicon), le scénario de Prehysteria 2 est revu et corrigé par Michael Davis (auteur du film initial) afin que le budget reste raisonnable. Il ne s’agirait pas non plus de faire des folies ! Albert et Charles Band ayant co-réalisé le premier Prehysteria, le duo père/fils devait initialement se reformer pour cette suite. Mais le producteur ne sait où donner de la tête (une quinzaine de films de chez Full Moon ou Moonbeam sont prévus pour 1994) et laisse donc les rênes à son paternel seul. Si aucun des acteurs humains originaux n’est sollicité par Prehysteria 2, les cinq petits dinosaures conçus par David Allen et Mark Rappaport sont toujours là, même si leurs actions s’avèrent extrêmement limitées. Le stégosaure Jagger ne fait plus que de la figuration et le ptéranodon Madonna se brise très tôt une aile dans le scénario, ce qui permet de réduire au maximum les plans en stop-motion trop longs à réaliser – et donc trop coûteux. On le voit, Band tient fermement serrés les cordons de la bourse.

Pour assurer un lien scénaristique – si ténu soit-il – avec le film précédent, nous apprenons que la famille Taylor (héros du premier Prehysteria) est partie en vacances. C’est donc le vénérable monsieur Cranston (Owen Bush) qui est chargé de veiller sur les mini-dinosaures en leur absence. Mais les facétieux sauriens s’échappent de la ferme des Taylor et sont accidentellement expédiés dans une caisse de raisins secs. Deux enfants les découvrent avec stupeur : Brendan Wellington (Kevin Connors), un « gosse de riche » qui se cache dans un wagon pour échapper à une bande de brutes qui lui cherchent des noises, et Naomi (Jennifer Harte), une gamine dont le père travaille à la gare. Brendan décide de ramener les bêtes lilliputiennes chez lui. Mais la présence des petites créatures antédiluviennes dans la grande maison provoque un enchaînement de catastrophes difficiles à maîtriser…

Dinos lourdauds

Le problème majeur du scénario de Prehysteria 2 est sa tentative un peu vaine d’intéresser ses spectateurs à un enfant gâté insupportable qui s’habille comme Terminator, martyrise ses domestiques caricaturaux (un cuisinier asiatique amateur de chansons pop, un jardinier russe naïf), agace sa gouvernante acariâtre et règle ses problèmes en lâchant négligemment des billets de banque. Autant dire que l’empathie ne fonctionne pas à plein régime ! Le film souffre par ailleurs d’une sorte de balourdise généralisée : tous les acteurs surjouent avec excès, la mise en scène de Band père est pataude, la musique de Michael Wetherwax (qui reprend les thèmes écrits par Richard Band) est éléphantesque, la photographie sans nuance, les péripéties sans saveurs, les gags embarrassants. L’absence de finesse avance encore d’un cran avec Ketchum (Larry Hankin) et Killam (Alan Palo), des exterminateurs de nuisibles qui interviennent dans une sorte de remake mal-fichu de Maman j’ai raté l’avion (les deux gamins et les mini-dinos se substituant à Makaulay Culkin). Il y a pourtant une idée intéressante dans Prehysteria 2, qui semble directement héritée de E.T. : même face à l’évidence d’un phénomène fantastique – son fils lui montre un brachiosaure miniature en chair et en os qui s’agite – l’adulte sérieux engoncé dans des problèmes triviaux reste aveugle à tout ce qui sort de son cadre banal. Les petits dinosaures restent l’attraction majeure du film, même s’ils ne font pas grand-chose de palpitant faute d’un budget digne de ce nom. Sorti en vidéo en France sous le titre Le Retour des dinosaures enchantés, ce second opus sera suivi d’un troisième et ultime épisode : Les Dinosaures enchantés au golf.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article