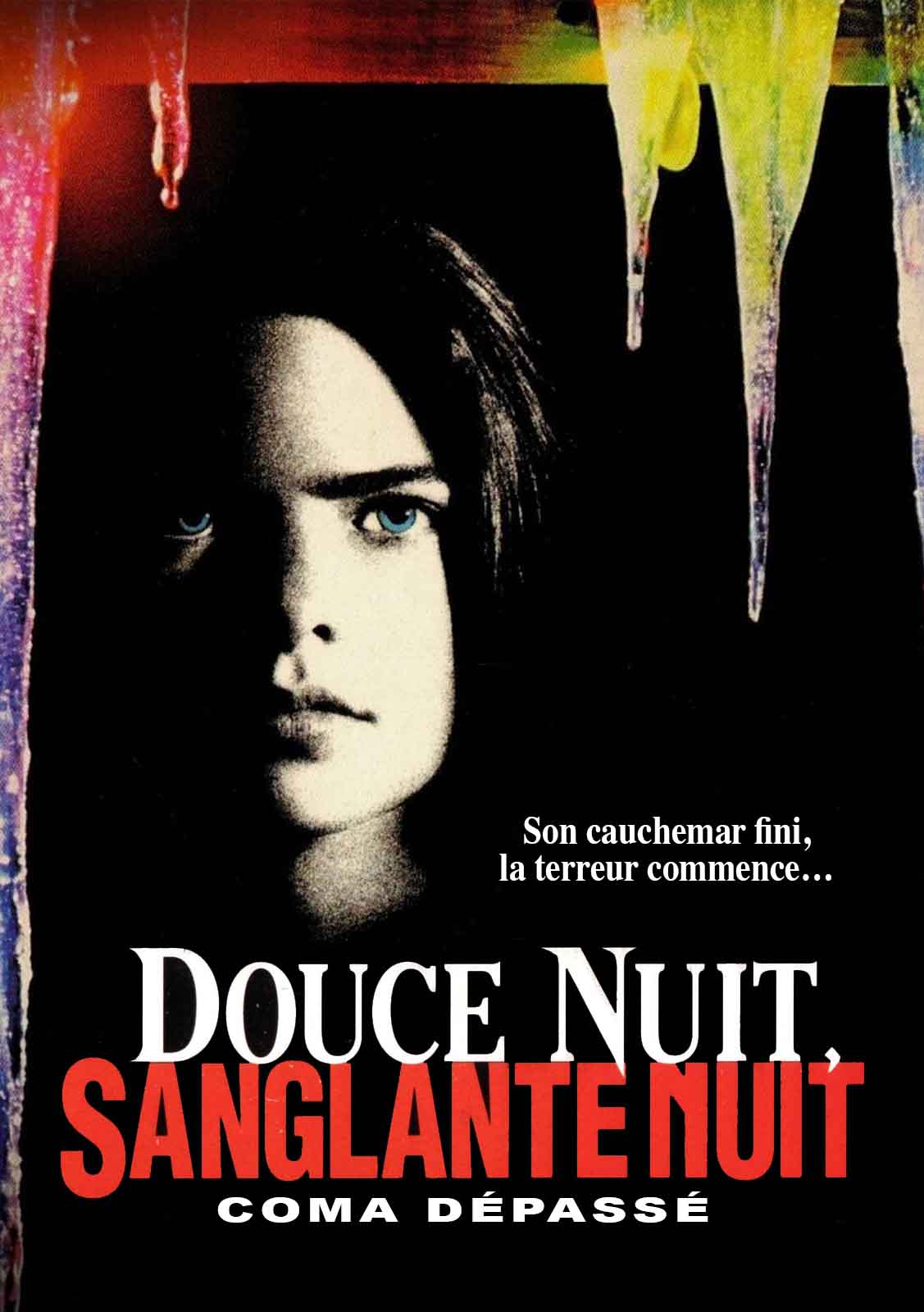

Traumatisée par le suicide sanglant d’une de ses patientes, une thérapeute se retrouve victime d’une terrifiante malédiction…

SMILE

2022 – USA

Réalisé par Parker Finn

Avec Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Robin Weigert, Caitlin Stasey, Kal Penn, Rob Morgan, Judy Reyes, Gillian Zinser, Jack Sochet

THEMA DIABLE ET DÉMONS

En 2020, Parker Finn réalise le court-métrage Laura Hasn’t Sleep (« Laura n’a pas dormi »), un huis-clos de onze minutes dans lequel une femme terrifiée (Caitlin Stasey) raconte ses cauchemars à un psychiatre (Lew Temple). Ce petit film très efficace fait un grand effet lors de sa projection en festival, notamment lors du South of Southwest où il remporte le prix spécial du jury dans la catégorie « Midnight Short ». Impressionnés par ce galop d’essai, les cadres de Paramount Pictures proposent au jeune réalisateur d’entrer dans la cour des grands en tirant de Laura Hasn’t Sleep un long-métrage dont il pourrait signer lui-même le scénario et la mise en scène. C’est en septembre 2021 que le projet est officiellement annoncé, d’abord sous le titre Something’s Wrong With Rose (« Quelque chose ne va pas avec Rose ») puis sous son appellation définitive de Smile (« Sourire », tout simplement). S’il se laisse sans doute (consciemment ou non) influencer par Ring et It Follows, Parker Finn s’efforce d’aborder son scénario sous un angle nouveau, comme s’il construisait pièce par pièce le puzzle d’un cauchemar n’en finissant plus de s’intensifier jusqu’au point de non-retour, avec en filigrane l’idée du sourire détourné de sa fonction première pour véhiculer non pas la joie ou l’empathie mais au contraire la menace et l’épouvante.

L’éprouvant prégénérique de Smile (long de presque un quart d’heure) coince son personnage principal entre deux traumatismes qui entrent étrangement en résonnance, l’un ancré dans le passé, l’autre surgissant au présent. Thérapeute dans un service psychiatrique, le docteur Rose Cotter (Sosie Bacon) a été marquée dans son enfance par le suicide de sa mère. Désormais, elle côtoie chaque jour les patients les plus déstabilisés dans l’espoir de leur venir en aide. Alors qu’elle s’apprête à rentrer chez elle après de longues heures de garde, une patiente entre dans l’établissement. Il s’agit de Laura Weaver (Caitlin Stasey, reprenant le rôle qu’elle tenait dans le court-métrage original). En état de choc, cette étudiante diplômée a été témoin du suicide d’un de ses professeurs et panique à l’idée d’être désormais frappée d’une malédiction. Partout, elle voit des visages arborant un sourire féroce et annonçant sa mort prochaine. Rose tente de la raisonner, mais c’est trop tard : Laura change subitement d’attitude. Elle arbore désormais un large sourire et se tranche la gorge avant de s’effondrer au sol. Profondément choquée par ce qu’elle vient de vivre, Rose bénéficie d’une semaine de congé, au cours de laquelle son superviseur lui conseille de se reposer. Mais bientôt des visions cauchemardesques envahissent son quotidien. Et si la malédiction qu’évoquait Laura était réelle ? Et si Rose en était devenue la prochaine victime ?

Vivre et laisser sourire

L’une des grandes qualités du court Laura Hasn’t Sleep était sa direction d’acteurs. C’est aussi l’un des atouts majeurs de Smile. Sosie Bacon parvient à nous communiquer ses fêlures et ses terreurs avec tellement de conviction et d’intensité que l’angoisse s’immisce partout dans le film, même lorsqu’il ne s’y passe rien de particulier. Parker Finn ne se réfrène pas pour autant sur les effets choc, quitte à abuser parfois des jump-scares pour faire sursauter les spectateurs (mais toujours avec une redoutable efficacité, il faut l’avouer). Ce climat oppressant est aussi entretenu par ce que fait la caméra, indépendamment des dialogues et du jeu des comédiens. Dès l’entame du film, plusieurs plans-séquence relient certaines actions, certains lieux ou certains personnages entre eux, pour induire déjà par le seul langage cinématographique l’idée des relations de cause à effet, mais aussi pour évoquer la présence d’une entité omnisciente qui évoluerait indépendamment des lois physiques habituelles. Et lorsque l’image bascule et que le sol devient ciel, le malaise obtenu s’appuie sur l’inversion des repères (le sourire qui devrait être réconfortant est désormais vecteur de frayeur). La mise en forme soignée (jeux sur les longues focales pour isoler les visages dans le flou, ruptures dans la bande son, musique atonale stressante) n’est donc pas autosuffisante mais sert bien le propos du film, autrement dit la lente descente aux enfers d’une protagoniste dont l’éventuel salut ne peut passer que par l’affrontement de son trauma d’enfance et le rejet de la culpabilité qui la ronge depuis des décennies. Gros succès au box-office, Smile aura rapporté plus de douze fois don budget initial de 17 millions de dollars. Joli coup pour Paramount, qui envisageait au départ de distribuer directement le film sur ses plateformes de streaming avant de se raviser pour lui offrir une vraie sortie en salles.

© Gilles Penso

Partagez cet article