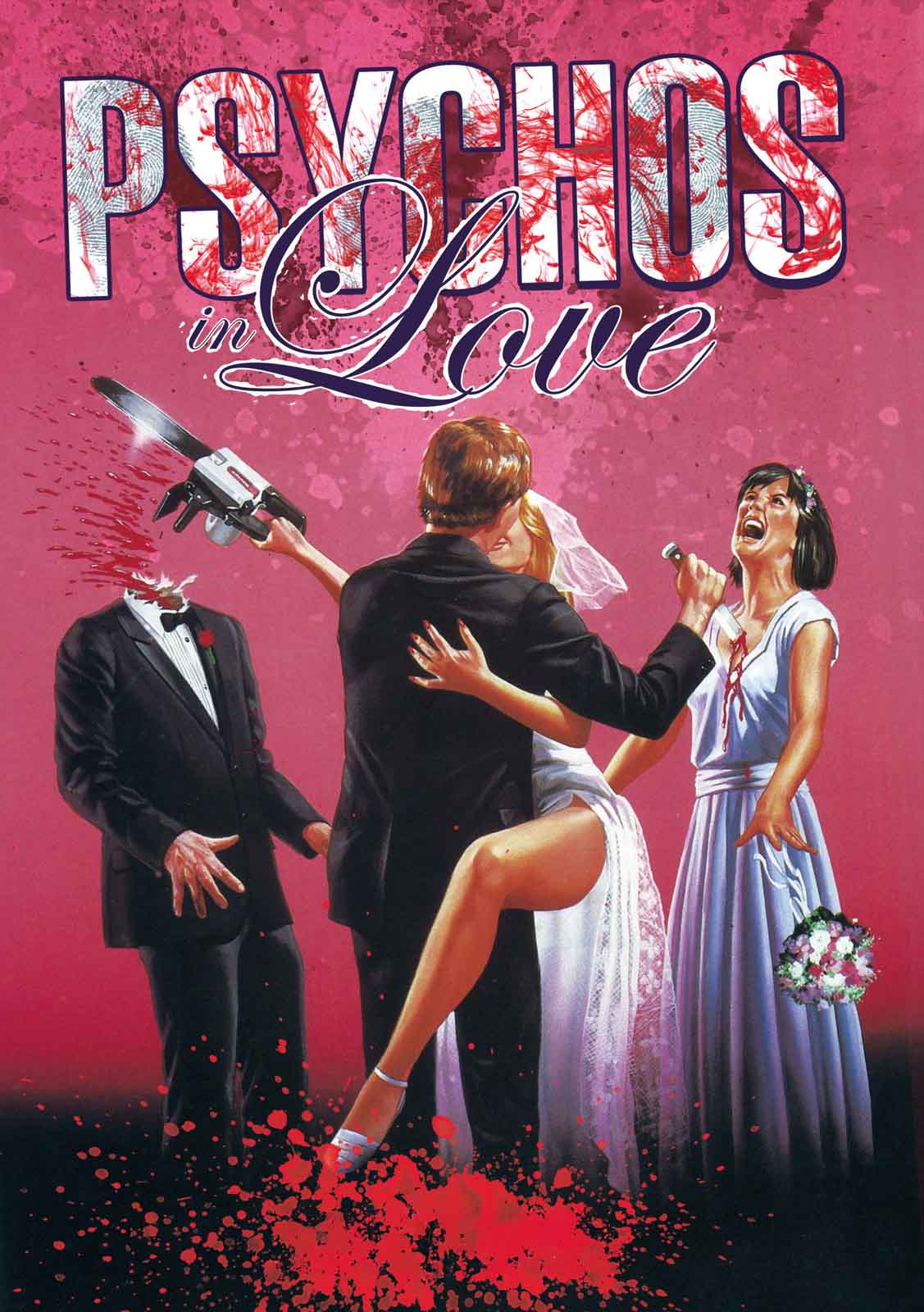

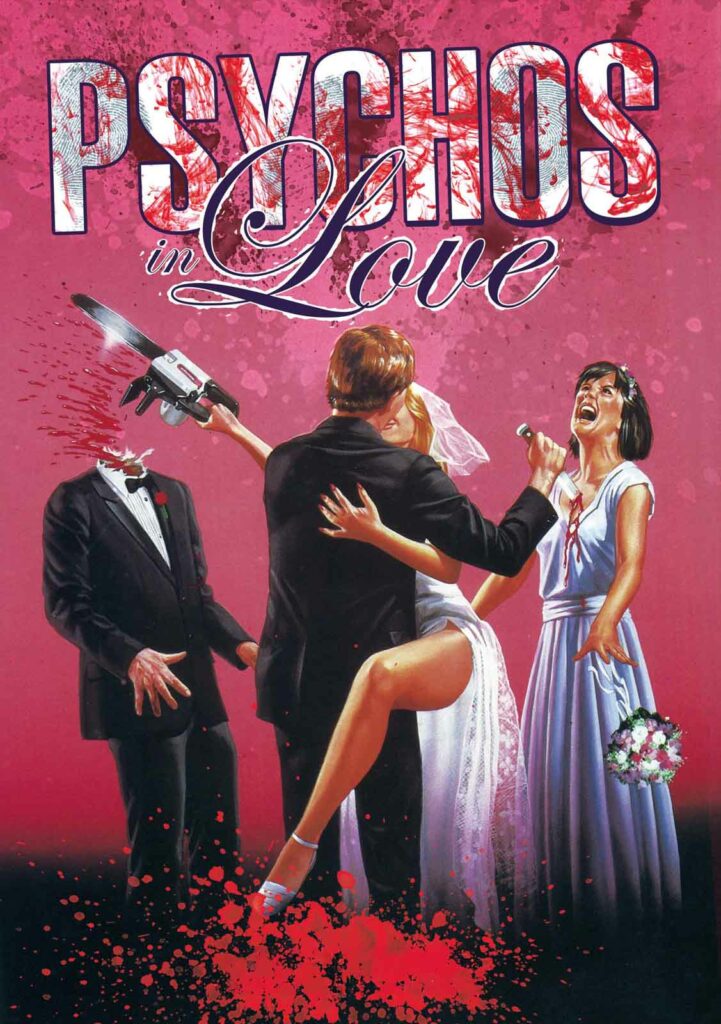

Dans cette étrange comédie romantique horrifique, deux tueurs psychopathes tombent amoureux et décident de poursuivre ensemble leurs méfaits…

PSYCHOS IN LOVE

1987 – USA

Réalisé par Gorman Bechard

Avec Carmine Capobianco, Debi Thibeault, Frank Stewart, Cecelia Wilde, Angela Nicholas, Linda Strouth, Donna Davidge, Ruth Collins, Jerry Rakow, Irma St. Paule

THEMA TUEURS I SAGA CHARLES BAND

Tourné en 16 mm pendant huit week-ends au cours de l’été 1986 et emballé avec un budget rachitique de 75 000 dollars, Psychos in Love est le second long-métrage de Gorman Bechard, après le slasher Disconnected. Comme Bechard aime travailler « en famille », il demande à son ami Carmine Capobianco d’en tenir le rôle masculin principal, de co-écrire le scénario avec lui, d’écrire la bande originale et de participer à la création des effets spéciaux. Pour lui donner la réplique, Bechard choisit sa propre fiancée Debi Thibeault. Détournant les codes des comédies romantico-psychanalytiques de Woody Allen, Psychos in Love insère dans sa narration des plans face caméra, en noir et blanc, au cours desquels les deux protagonistes se confessent et commentent l’intrigue. Tout commence donc avec Joe (Capobianco), patron de bar et tueur psychopathe, qui nous raconte ses « exploits ». En début de métrage, nous le voyons assassiner coup sur coup trois jeunes femmes, l’une aux toilettes, l’autre dans la forêt, la dernière dans son lit. Car chaque fois qu’il rencontre une compagne potentielle, l’histoire se termine dans le sang. D’où cette scène de douche qui nous évoque bien sûr Psychose, le découpage et le montage ne se privant pas pour reprendre de nombreux plans d’Hitchcock afin d’appuyer la référence et l’assumer.

Un beau jour, Joe rencontre Kate (Thibeault), une charmante manucure. Le courant passe bien entre eux, d’autant qu’ils partagent les mêmes goûts et la même phobie pour les raisins (un gag récurrent que le scénario déclinera tout au long du film jusqu’à plus soif). Leur relation prend un tour beaucoup plus sérieux lorsque Joe découvre que Kate est aussi une tueuse en série. Elle possède elle-même un beau palmarès de massacres, au fusil, au couteau ou aux ciseaux à ongles. Ces deux-là sont donc faits pour s’entendre. Et tandis qu’une idylle se noue, chacun continue de son côté ses activités morbides. Mais leur vie de couple va-t-elle survivre à ces activités sanglantes à répétition ? Et que se passera-t-il lorsqu’ils croiseront la route de Herman (Frank Stewart), un plombier cannibale qui tue lui aussi à tour de bras dans le voisinage ?

L’amour à mort

Filmé en grande partie dans le propre appartement du réalisateur, Psychos in Love a du mal à cacher la faiblesse de son budget. Mais sa fraîcheur, son originalité et son rythme emportent souvent le morceau. Ce sont surtout les improvisations du couple vedette – et leur indéniable alchimie à l’écran – qui permettent au film de conserver son caractère attractif, même lorsque les gags tombent un peu à plat ou que les péripéties se mettent à patiner. Pour varier les plaisirs, la mise en scène s’amuse parfois à briser le quatrième mur qui sépare l’intrigue des spectateurs : la caméra s’affole, le micro entre dans le champ, Joe met sa main devant l’objectif, s’adresse au public ou peste contre l’équipe des effets spéciaux pendant une séquence particulièrement sanglante. Car Psychos in Love ne se réfrène pas non plus sur le gore, l’inventive Jennifer Aspinall (responsable des maquillages spéciaux bien dégoulinants de Toxic Avenger et Street Trash) s’en donnant à cœur joie avec les maigres moyens mis à sa disposition. Ne sachant visiblement pas comment terminer son film, Gorman Bechard laisse ses deux acteurs en roue libre sur une conversation absurde liée aux raisins (encore !) et enchaîne avec le générique de fin. Séduit par le résultat final, Charles Band distribuera Psychos in Love en vidéo via sa compagnie Empire et embauchera la même équipe pour le beaucoup moins convaincant – pour ne pas dire calamiteux – Galactic Gigolo.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article