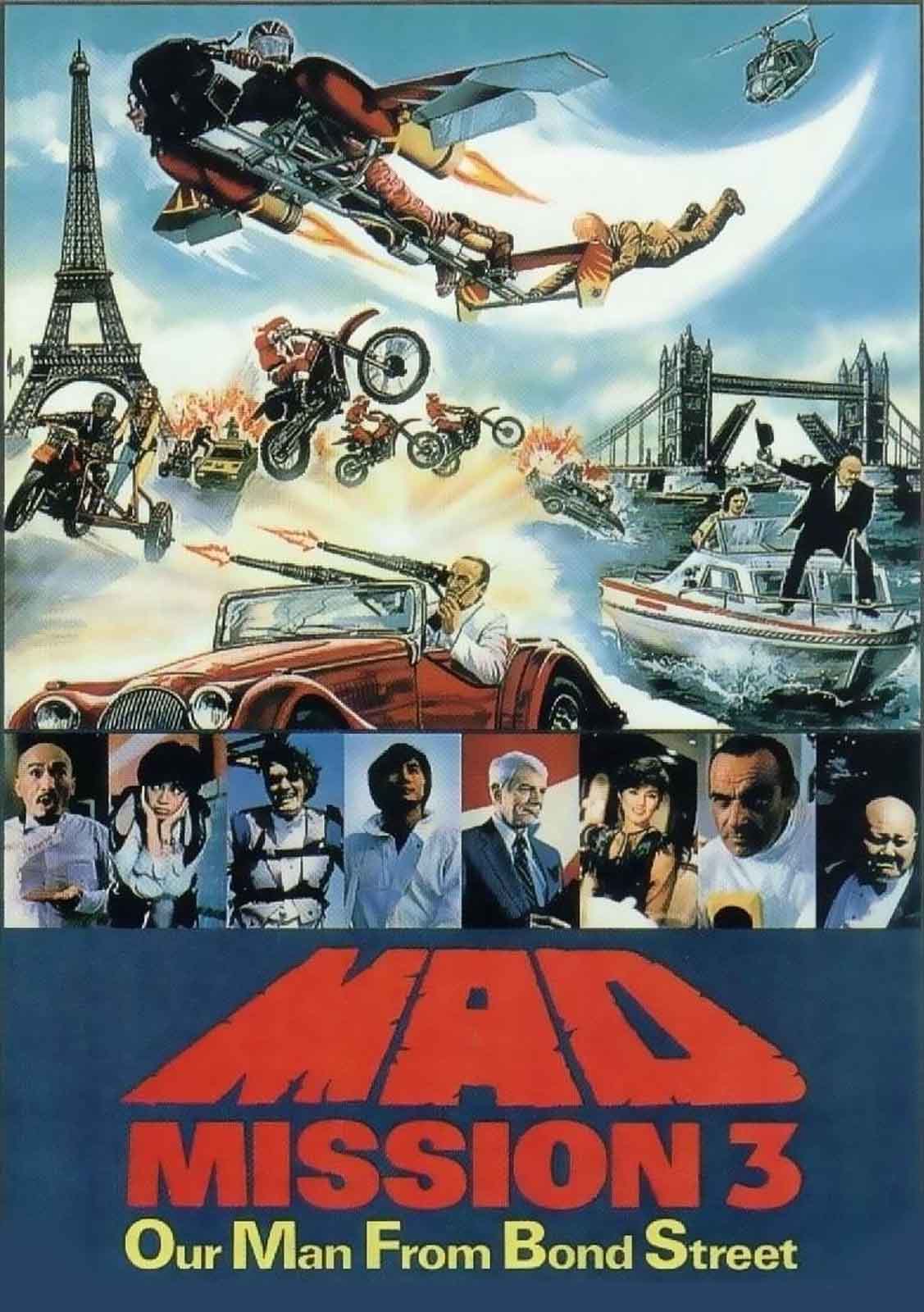

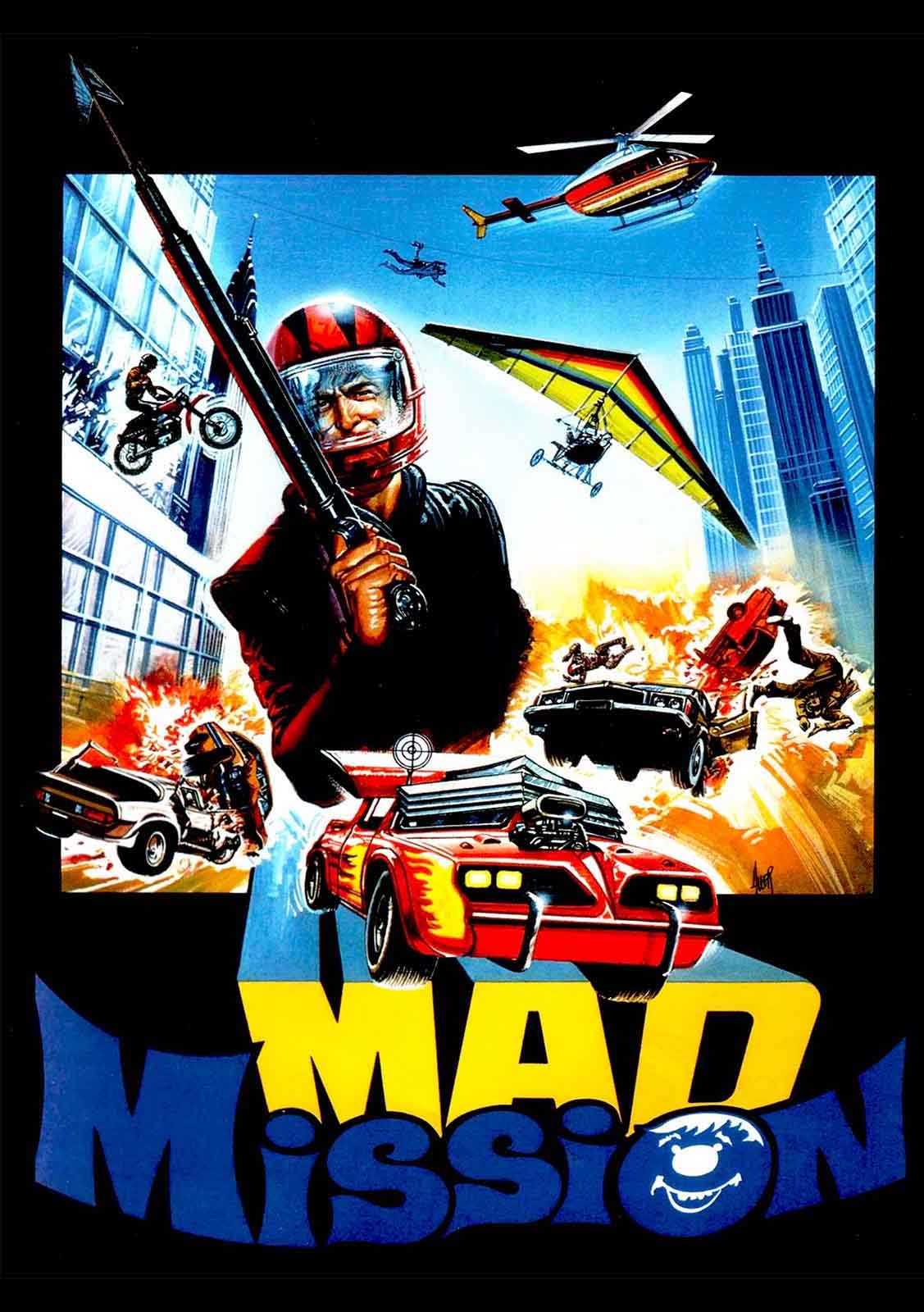

Sam et Cody Jack cherchent à contrer de redoutables gangsters désireux de posséder un cristal qui dote les humains de super-pouvoirs

ZUIJIA PAIDANG ZHI QIANJI JIU CHAPO / MAD MISSION IV: YOU NEVER DIE TWICE

1986 – HONG-KONG / NOUVELLE-ZÉLANDE

Réalisé par Ringo Lam

Avec Sam Hui, Karl Maka, Sylvia Chang, Sally Yeh, Roy Chiao, Tat-wah Cho, Ronald Lacey, Kwan Tak-hing

THEMA ESPIONNAGE ET SCIENCE-FICTION I SAGA MAD MISSION

Après Eric Tsang et Tsui Hark, c’est Ringo Lam qui passe derrière la caméra pour ce quatrième Mad Mission. Plusieurs ténors du cinéma d’action de hongkongais auront donc fait leurs premières armes avec cette franchise débridée, véritable pied à l’étrier qui aura permis à leurs carrières respectives de décoller. Car en 1986, le futur réalisateur de Double dragon, Full Contact et Réplicant n’a qu’une poignée de comédies à son actif. C’est le succès de Mad Mission 4 qui lui permettra de développer ses propres projets, notamment un City on Fire largement récompensé et adulé par Quentin Tarantino. Coproduction entre Hong-Kong et la Nouvelle-Zélande, Mad Mission 4 transporte donc son action dans les deux pays, organisant son scénario chaotique autour d’un cristal expérimental capable de doter d’une force surhumaine ceux qui sont soumis à son influence. Évidemment, une telle invention attise toutes les convoitises. Après que son inventeur (Roy Chiao) ait été enlevé par de vils gangsters, notre vaillant Sam (Sam Hui), toujours fidèle au poste, récupère le cristal au milieu d’une gigantesque fusillade et le confie à son ami policier Cody Jack (Karl Maka), qui doit gérer des problèmes domestiques compliqués avec son épouse Nancy (Sylvia Chang) et leur fiston Junior (Cyrus Wong). Mais les vilains, prêts à tout, kidnappent la famille de Cody pour le forcer à restituer le cristal. Et c’est lui-même qui servira de cobaye à l’expérience. Sam et la fille du professeur (Sally Yeh) se lancent donc à son secours…

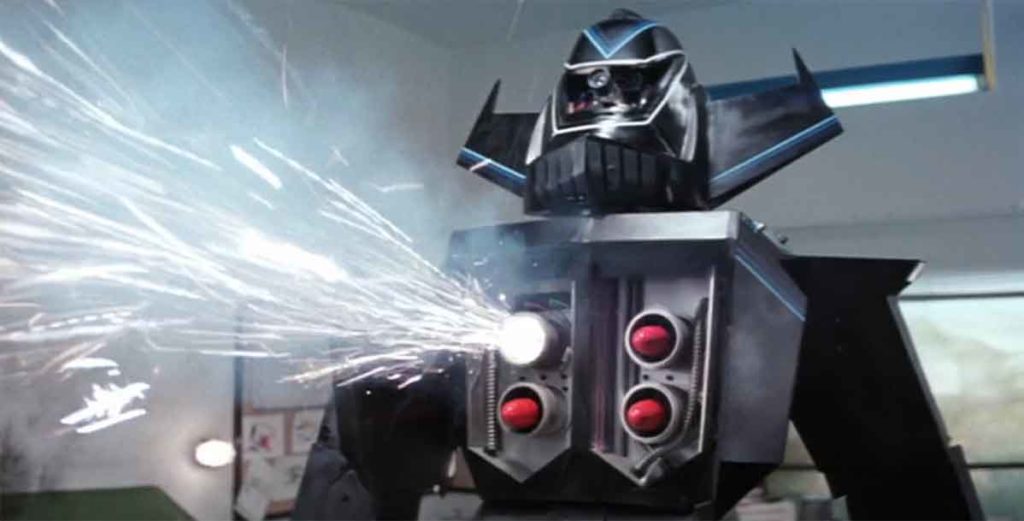

D’emblée, ce quatrième opus marque une rupture avec les trois épisodes précédents. L’approche visuelle est plus réaliste, la violence un peu plus crue et certains combats (qui mélangent les techniques du kung-fu et du catch) étrangement brutaux (le pugilat dans les vestiaires, l’agression de Nancy Ho chez elle). Les scènes d’action semblent expurgées d’une partie de leur caractère cartoonesque, comme si Ringo Lam tentait là d’appliquer à la franchise un style différent. Et même si le « McGuffin » du film relève de la science-fiction la plus pure, le traitement se veut visiblement un peu plus « réaliste » que d’habitude. Oubliés par exemple les nombreux gadgets délirants et les véhicules futuristes qu’utilisent d’habitude Sam et ses opposants. Comme toujours, le rôle du faire-valoir comique est assuré par le producteur/comédien Karl Maka, toujours aussi déchaîné, mais aussi par Sally Yeh qui incarne la maladroite Sally Bright. Aux côtés de cette dernière, Sam semble plus macho et antipathique qu’à l’accoutumée. De fait, l’un des travers de la saga – les longues scènes d’humour balourd – ne s’est pas totalement évaporé, notamment cette séquence de match de hockey sur glace parfaitement inutile.

Le pouvoir du cristal

Fort heureusement, Mad Mission 4 se montre tout autant généreux que ses prédécesseurs en matière de séquences de suspense et de scènes d’action abracadabrantes. À ce titre, on retiendra surtout le chassé-croisé explosif entre un hélicoptère et un hors-bord, le moment démentiel où Junior se retrouve suspendu dans le vide à flanc d’immeuble, la poursuite de voitures dans les rues néo-zélandaises, l’avion de tourisme qui se crashe sur le minibus ou encore le monstrueux « gunfight » final. Après la profusion de guest-stars et de sosies sollicités par Mad Mission 3, cette séquelle met la pédale douce en la matière. On note cependant la présence réjouissante de Ronald Lacey qui reprend le rôle du sinistre Toth qu’il tenait dans Les Aventuriers de l’arche perdue, adoptant la même tenue de gestapiste et la même main brûlée. Point de rencontre de toutes les intrigues parallèles, le climax se situe dans l’immense base des méchants, suivant une mécanique James Bondienne annoncée par le sous-titre sous lequel le film est aussi connu en France, Rien ne sert de mourir. On y voit Cody Jack, soumis au pouvoir du fameux cristal, se transformer en surhomme aussi puissant et colérique que Hulk. Le délire bat donc encore son plein, mais l’on sent bien que la franchise commence à s’essouffler, ce que confirmera l’épisode suivant.

© Gilles Penso

Partagez cet article