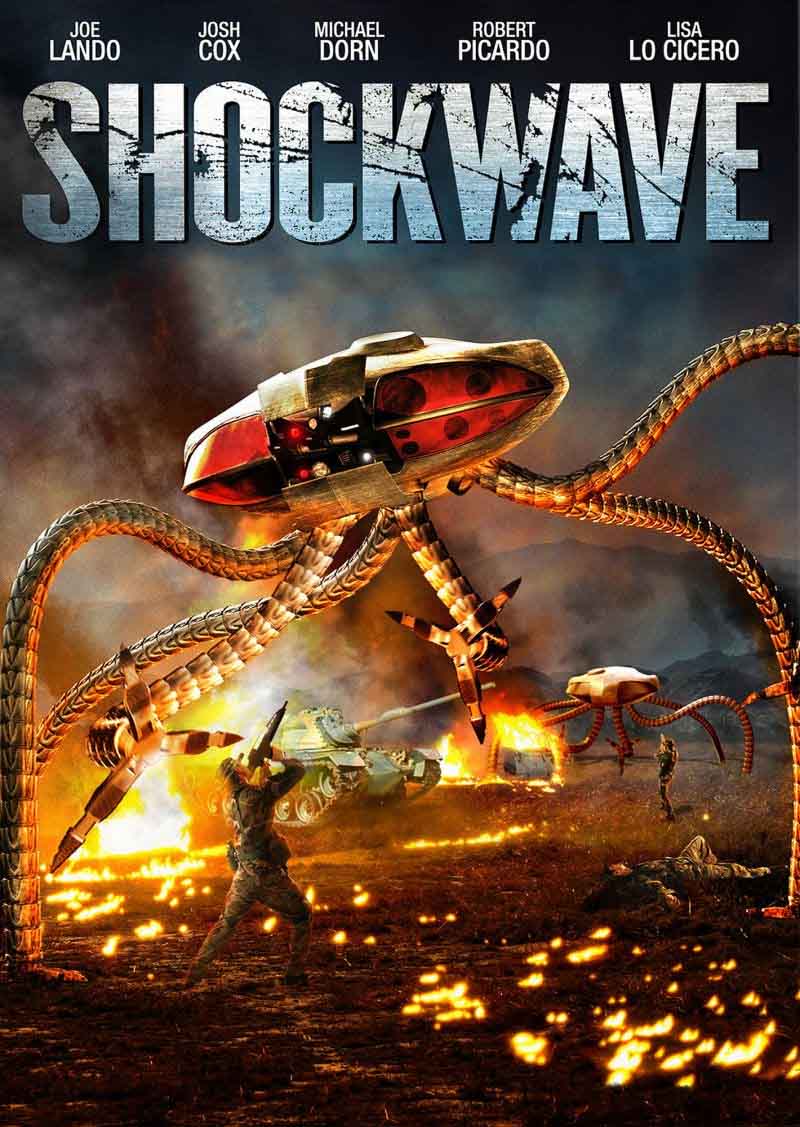

Des robots géants et tentaculaires échappent au contrôle de leurs créateurs et sèment la panique sur une île tropicale

A.I. ASSAULT

2006 – USA

Réalisé par Jim Wynorski

Avec Joe Lando, Lisa LoCicero, Joshua Cox, Blake Gibbons, Hudson Leick, Michael Dorn, Robert Picardo, Alexandra Paul

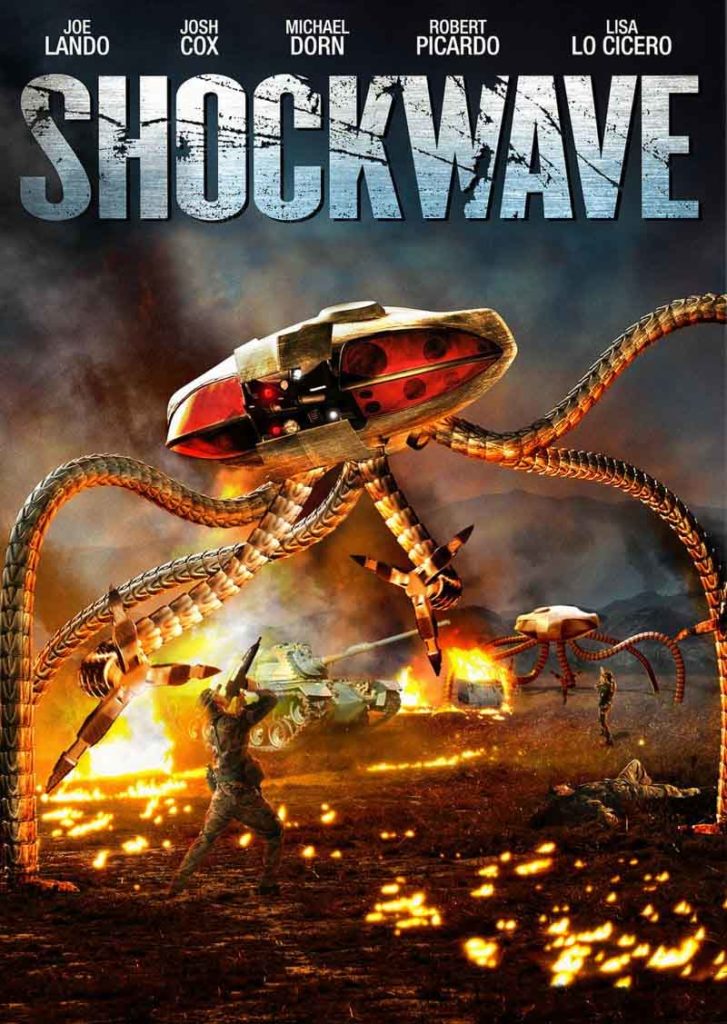

THEMA ROBOTS

La scène prégénérique de Shockwave ne s’embarrasse pas de prélude explicatif. Un petit groupe de scientifiques et de militaires y est poursuivi en plein désert par un robot redoutable qui ressemble à un crabe géant monté sur des tentacules métalliques identiques à ceux du docteur Octopus dans Spider-Man 2. La bête est animée avec pas mal de soins (on croirait presque de la bonne vieille animation image par image par moments), mais la pauvre qualité de ses incrustations altère sérieusement sa crédibilité, surtout lorsqu’il empoigne des hommes ou tire des rayons laser. C’est le défaut majeur des créations de Scott Coulter, superviseur d’effets visuels habitué aux tout petits budgets (on lui doit le bestiaire foisonnant des productions Nu Image : Shark Attack, Spiders, Octopus et consorts). D’après ce que le dialogue nous apprend, cette machine vient d’échapper au contrôle de ses inventeurs, et comme il s’agit d’une invincible arme de destruction massive, le pire est à craindre. « Ce sont des troupes de choc biomécaniques conçues pour mener les premières attaques contre toute attaque potentielle » explique l’une des conceptrices de ces charmants automates. Et comme il faut bien les baptiser, ils répondent au doux nom de « Robotalians ».

L’intrigue se déplace alors sur une île sauvage où s’est écrasé un avion contenant deux prototypes de ces redoutables robots quadrupèdes. Les rares survivants du crash, un commando spécialement dépêché sur place et des malfaiteurs ayant atterri là par hasard s’y croisent et doivent faire front face à la menace robotique… Ce petit shocker de science-fiction, tourné avec un budget anémique, est l’œuvre de ce bon vieux Jim Wynorski, spécialisé dans l’abattage à la chaîne de films de genre conçus pour le petit écran (on lui doit même un Da Vinci Coded au titre fort culotté !). Pour brouiller les pistes, il signe cependant Shockwave sous le pseudonyme Jay Andrews.

Quelques visages familiers

Si le titre « français » évoque une « onde de choc », le titre original semble se référer au A.I. de Steven Spielberg. Ce sont pourtant deux autres films du père d’E.T. qui semblent ici servir d’inspiration : La Guerre des mondes pour le look général des monstres qui n’est pas sans évoquer les fameux tripodes martiens, et Jurassic Park pour le petit groupe de héros pourchassés par des monstres géants sur une île tropicale. Au milieu d’un casting parfaitement anonyme, on repère une poignée de visages familiers comme Robert Picardo, l’un des acteurs fétiches de Joe Dante (présent dans Hurlements, Explorers, L’Aventure intérieure, Small Soldiers), en scientifique bienveillant, ou George Takeï (l’inoubliable Monsieur Sulu de Star Trek) en commandant de bord. Certes, Shockwave ne hisse pas ses ambitions bien haut et souffre – en vrac – d’un scénario anémique, d’acteurs sans charisme et d’une mise en scène dénuée d’imagination. Mais l’œuvrette reste franchement divertissante, et les robots plutôt réussis. Pour ceux qui à l’époque auraient pu trouver A.I. trop cérébral et Wall-E trop gentil, voilà qui put soulager leurs neurones en toute impunité.

© Gilles Penso

Partagez cet article