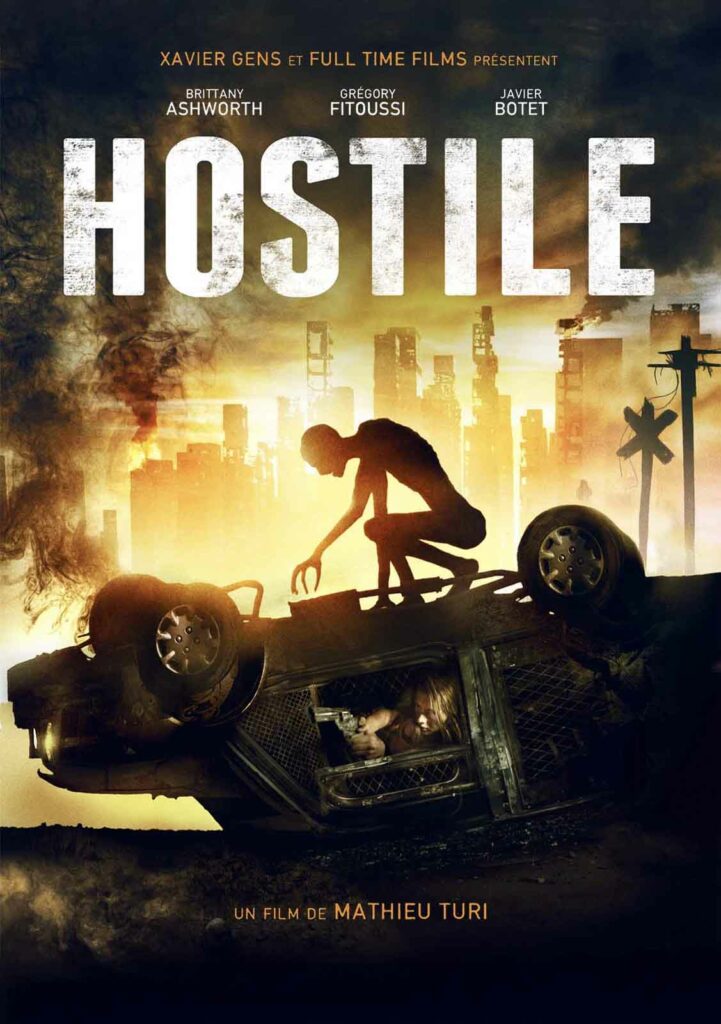

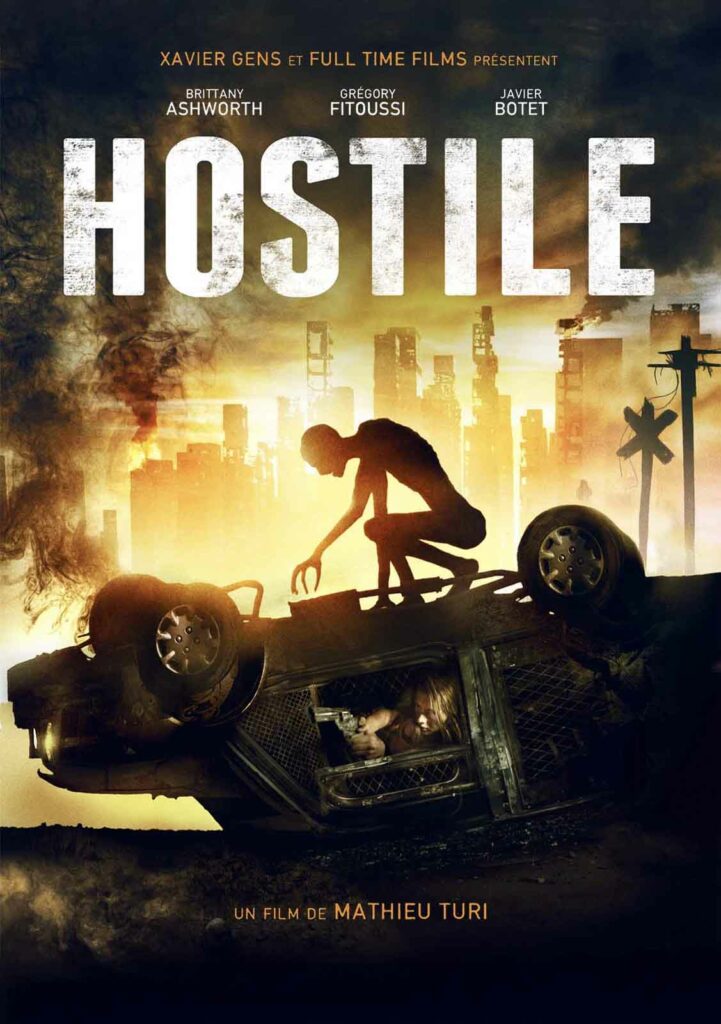

Seule, blessée, coincée dans un véhicule accidenté au milieu du désert, une jeune femme doit résister face aux assauts d’une créature mutante…

Mathieu Turi a pu très tôt concrétiser ses rêves de cinéma. À peine sorti de l’ESRA (l’école supérieure de réalisation audiovisuelle), il est propulsé assistant réalisateur adjoint sur plusieurs superproductions hollywoodiennes tournées partiellement à Paris (G.I. Joe, Inglorious Basterds, Au-delà et beaucoup d’autres). Difficile d’imaginer plus beau pied à l’étrier ! Mais ce sont ses deux courts-métrages de genre qui vont lui permettre d’entrer dans la cour des grands : Sons of Chaos, un récit post-apocalyptique, et Broken, un huis-clos confiné dans un ascenseur. Ces petits films de genre font parler d’eux, au point que Xavier Gens (Frontière(s), Hitman, Cold Skin) lui propose de passer à la vitesse supérieure en s’attaquant à un long-métrage. Ce sera Hostile, qui intègre un certain nombre d’éléments issus de Sons of Chaos et Broken. Sur la base du scénario et avec le parrainage de Gens, qui sera producteur délégué, le film se concrétise sous la houlette de la compagnie Full Time Film. Les petits moyens à sa disposition (un budget d’environ un million d’euros) n’empêchent pas Mathieu Turi de voir grand et de partir tourner en anglais avec un casting international sur trois continents : cinq jours à New York, cinq jours à Paris et le reste en extérieurs naturels à Ouarzazate.

Nous sommes dans un futur post-apocalyptique. Le monde dévasté semble être revenu à la sauvagerie, les survivants sortent armés dans des véhicules customisés, et pourtant Mad Max est loin. Car Mathieu Turi détourne les codes du genre pour se les réapproprier, quitte à désarçonner les spectateurs et à les transporter sur un terrain inattendu. Au volant de son 4×4, Juliet (Brittany Ashworth, qui jouait la même année dans The Crucifixion de Xavier Gens) sillonne le désert en quête de nourriture. Mais au milieu des dunes, son véhicule fait une embardée et enchaîne les tonneaux avant d’interrompre sa folle course sur le toit. Blessée, isolée, Juliet tente de s’extirper de la carcasse du véhicule. Or la nuit s’apprête à tomber et une créature mutante rôde tout près, prête à fondre sur elle… Parmi ses influences, le cinéaste cite deux romans fondateurs (« Je suis une légende » de Richard Matheson et « La Route » de Cormac McCarthy) et un classique du jeu de survival horror (« The Last of Us »). Nous serions tentés d’ajouter une autre source d’inspiration, fût-elle inconsciente : Les Choses de la vie de Claude Sautet, où Michel Piccoli, victime d’un spectaculaire accident de voiture, revoyait tous les moments forts de son existence. Car tel est le défi narratif d’Hostile : monter en parallèle deux récits situés dans des temporalités différentes, et dont le seul point commun semble être le personnage de Juliet. Au temps présent (qui est donc le futur), la jeune femme tente de survivre dans un monde dévasté qui risque de faire d’elle la proie d’un monstre. Au temps passé (qui pourrait très bien être notre présent), nous découvrons son idylle naissante avec Marc (Grégory Fitoussi) dans un environnement contemporain…

Les choses de la vie

L’exercice s’avère fascinant, dans la mesure où Mathieu Turi ne se contente pas d’un récit parallèle alternant flash-backs et flash-forwards. Il nous invite littéralement à suivre deux films en même temps, chacun se réclamant d’un style, d’un univers et d’un genre différent. A ma droite : un récit de survie post-apocalyptique avec des mutants anthropophages et des pillards agressifs. A ma gauche : une comédie romantique entre un Français galeriste et une new-yorkaise pommée, avec son lot de rires, de larmes, de joies et de peines… Aussi dissemblables qu’elles semblent, ces deux histoires nous passionnent autant l’une que l’autre, suscitant des émotions contraires. En recollant peu à peu les morceaux, le spectateur comprend mieux la personnalité de cette héroïne en fâcheuse posture, ses forces, ses faiblesses, ses fêlures… Jusqu’à un final déchirant qui nous prend par surprise, même si tous les éléments distillés au fil de la narration étaient déjà là pour nous préparer à ce climax inéluctable. Grégory Fitoussi est comme toujours impeccable de charisme, Britanny Ashworth crève l’écran dans un registre compliqué, et Javier Botet transfigure son incroyable morphologie pour donner corps à cette créature rachitique conçue par le génial maquilleur Jean-Christophe Spadaccini. Chacun d’entre eux est chaleureusement remercié dans le générique de fin, ainsi qu’un certain Steven Spielberg qui, pendant les repérages new-yorkais du film, se serait fendu d’un « bonne chance pour ton film » (en français) à l’attention d’un Mathieu Turi aux anges !

© Gilles Penso

Partagez cet article