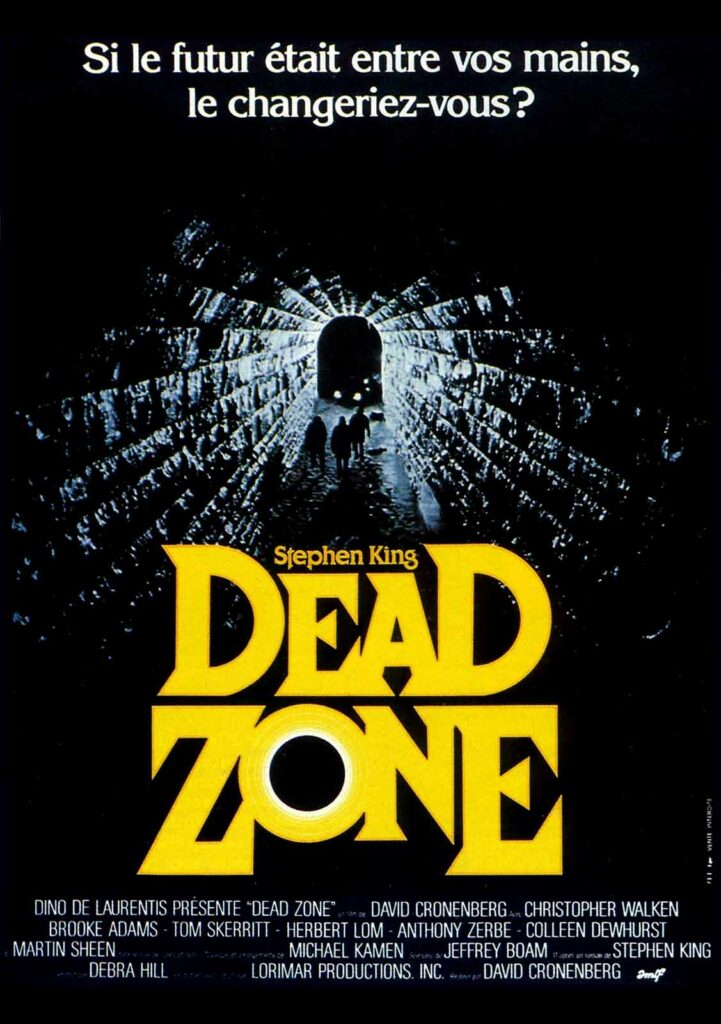

L'association de Stephen King et David Cronenberg fait des étincelles, portée par le jeu à fleur de peau de Christopher Walken

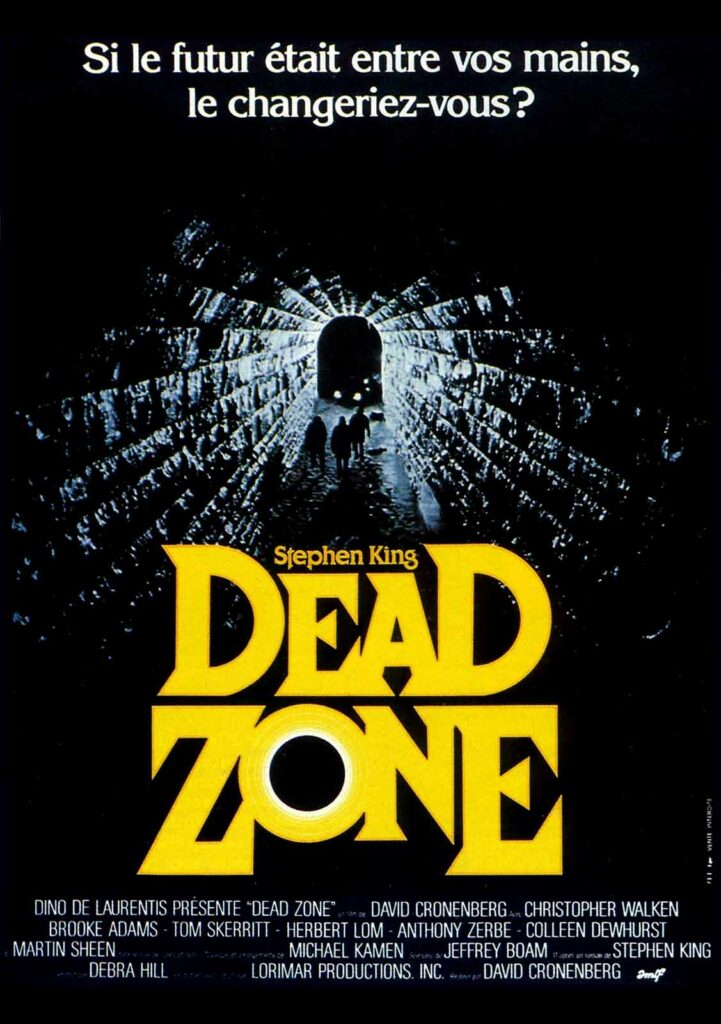

DEAD ZONE

1983 – USA

Réalisé par David Cronenberg

Avec Christopher Walken, Martin Sheen, Brooke Adams, Tom Skerritt, Herbert Lom

THEMA POUVOIRS PARANORMAUX I SAGA STEPHEN KING

Marqué par l’assassinat du président Kennedy, comme la plupart des enfants de sa génération, Stephen King s’interroge sur les motivations de Lee Harvey Oswald et ses réflexions servent de point de départ au roman “Dead Zone“ (“L’Accident“) qu’il écrit en 1979. Mais si le roman s’achemine vers le complot d’assassinat d’un politicien en plein meeting, là n’est pas son sujet central. Le héros en est John Smith, un jeune professeur qui, après un violent accident de la route et un long coma, se découvre un pouvoir de double vue qui lui permet de connaître le passé, le présent et l’avenir de tous ceux avec qui il est en contact physique. Le producteur Dino de Laurentiis fait l’acquisition des droits d’adaptation du roman et en confie la réalisation à David Cronenberg. Dead Zone ne s’embarrasse pas de longues prémisses. En moins de dix minutes, Cronenberg nous présente Johnny et Sarah (Christopher Walken et Brooke Adams), les emmène à la fête foraine où le jeune homme est pris d’une migraine soudaine, puis sur la route nocturne où, au volant de sa Coccinelle, il heurte la remorque d’un routier qui s’était endormi au volant, et enfin aux soins intensifs de l’hôpital où l’accidenté est recueilli.

Après cinq ans de coma, Johnny se réveille dans la clinique dirigée par Sam Weizak (Herbert Lom) et apprend par ses parents que Sarah a refait sa vie. Ce n’est pas le moindre des changements survenus dans son existence, et ses visions, alors qu’il assiste à des drames n’ayant pas encore eu lieu, sont les moments les plus forts du film. Cronenberg ajoute même une composante que n’avait pas imaginée King : Johnny ne se contente pas de voir les événements. Il les vit de l’intérieur, comme s’il y était lui-même plongé. Ainsi, lorsqu’il découvre en touchant la main d’une infirmière que la maison de cette dernière est en feu et que sa petite fille est en danger, il se retrouve momentanément dans la chambre d’enfant, les flammes l’entourant et dévorant son propre lit. On sent bien que ce pouvoir l’affecte. De fait, la mutation de sa conscience interfère sur son apparence physique. Avant l’accident, il arborait un cheveu lisse et bien peigné, de grandes lunettes, un sourire affable, un air innocent et jovial. Désormais il est grave, sérieux, la coupe en brosse, l’habit sombre, la démarche claudicante.

Une structure en trois actes

Contrairement au roman, le film ne joue pas la carte du montage parallèle. Les événements s’y enchaînent donc de manière presque indépendante au sein d’un récit plus grand, ce qui donne au scénario une structure en trois partie qui ressemblent presque à trois épisodes distincts. Cette division du récit entrave sa fluidité et dote l’un film d’un caractère un peu mécanique. On peut également regretter que le scénario ait autant atténué la bigoterie fanatique de la mère de Johnny, qui se contente ici de citer le Seigneur et d’évoquer un miracle. En revanche, le récit a le mérite de resserrer les liens entre Sarah et le politicien Stillson (Martin Sheen), l’ancienne fiancée de Johnny et son mari militant en sa faveur. Soutenu par la bouleversante partition d’un Michael Kamen encore débutant, Dead Zone est un succès, qui ouvrira à Cronenberg la voie vers son chef d’œuvre La Mouche.

© Gilles Penso

Partagez cet article