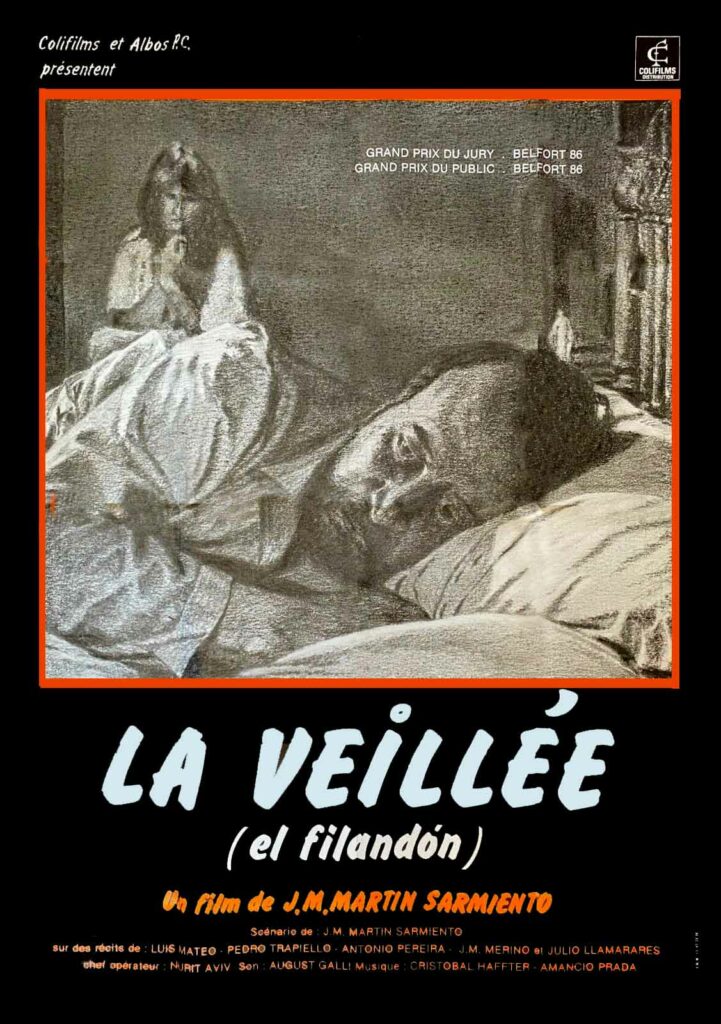

Dans ce film à sketch structuré autour de cinq récits contés dans la vieille maison d’un village espagnol, les fantômes du passé refont surface…

EL FILANDRON

1985 – ESPAGNE / FRANCE

Réalisé par José Maria Martino Sarmiento

Avec Dionisio Alvarez, Santiago Alvarez, Mercedes Calvete, Felix Canal, Isabel Cueto, Luis Mateo Diez

THEMA FANTÔMES

Chaque fois que la cloche de la chapelle d’un petit village espagnol tinte toute seule et que l’eau de la rivière devient rouge sang, la coutume veut qu’une veillée soit organisée en l’honneur de Saint Pélage, au cours de laquelle cinq histoires sont racontées. Cette tradition se déroule en souvenir des cinq jours pendant lesquels le saint retint le chef militaire Almanzor par ses contes, facilitant ainsi la lutte de ses compagnons chrétiens contre les Maures, pendant la Reconquête. Des écrivains sont donc sollicités à l’occasion et se réunissent dans une mansarde, de nuit, pour conter leurs récits. La Veillée se structure alors sous forme d’un film à sketches, au rythme de chacune des histoires narrées pendant la veillée. « Des conséquences de haïr les crabes pour un chanoine gourmand » est le titre de la première histoire, au cours de laquelle un curé, après avoir été ridiculisé par un corbeau alors qu’il était en plein sermon, capture tous ses congénères et les mange. Peu à peu il se met à adopter lui-même les allures d’un volatile. Ce premier sketch, mêlant l’humour et l’étrangeté, donne le ton et annonce aux spectateurs ce qui les attend…

Dans le second récit, « Du danger de sauver et recueillir une jeune fille en danger de mort », un homme tue un inconnu qui s’apprêtait à assassiner dans les bois une jeune fille sourde et muette. Après l’avoir secourue, il la recueille et la baptise Lancara. Mais l’ingénue adopte bientôt un comportement des plus inquiétants. La troisième histoire s’appelle « Quand un fruit aussi délicieux qu’une poire devient écœurant ». Après une récolte florissante, une famille se retrouve dans l’incapacité de vendre son stock de poires à cause de la concurrence. Chacun se voit donc obligé d’en manger à tous les repas, jusqu’à développer une aversion contre les poires… « Un déserteur républicain durant la guerre d’Espagne refuse la mort » est le titre du quatrième sketch. Pendant la guerre, un soldat quitte le champ de bataille pour s’en aller retrouver son épouse. Mais son geste ne sera pas sans conséquence. Enfin, « L’appel d’un village englouti par les eaux d’un barrage » s’intéresse à un homme qui décide de retourner dans la bourgade qui l’a vue naître. Or celle-ci a été submergée par les flots…

Le berceau des légendes

Comme pour ne pas troubler la tranquillité des petits villages ibériques campagnards dans lesquels se déroulent ses cinq sketches, le film écrit et réalisé par José Maria Martino Sarmiento adopte un rythme lent et paisible, auquel on adhère assez facilement. Le fantastique est omniprésent à travers les histoires de cette veillée, mais il n’apparaît jamais ouvertement. Ainsi, le curé se muant presque en corbeau, la jeune fille diabolique, le soldat fantôme ou le village endormi sous les eaux sont-ils amenés en douceur, presque avec naturel, dans un contexte qui, malgré son réalisme – voire son naturalisme – est prêt à accueillir facilement la légende. L’une des idées brillantes du film réside dans le fait que chaque sketch fait allusion au précédent par le biais d’un détail. Ainsi Lancara apparaît-elle au début de la récolte des poires – seul sketch non fantastique, dans lequel on fait également allusion au curé mangeur de corbeaux -, le sac de poires abandonnées joue-t-il un rôle dans le village des femmes pendant la guerre, et le couple de vieux endormis de ce sketch réapparaît-il dans le dernier, le plus poétique et le plus court des cinq. Comédie presque burlesque, angoisse, parfum de nostalgie légèrement érotique, mélancolie et onirisme se partagent donc la vedette de cette bien curieuse Veillée.

© Gilles Penso

Partagez cet article