Déjà pas très folichon, le remake de King Kong produit par Dino de Laurentiis accouche d'une séquelle involontairement hilarante

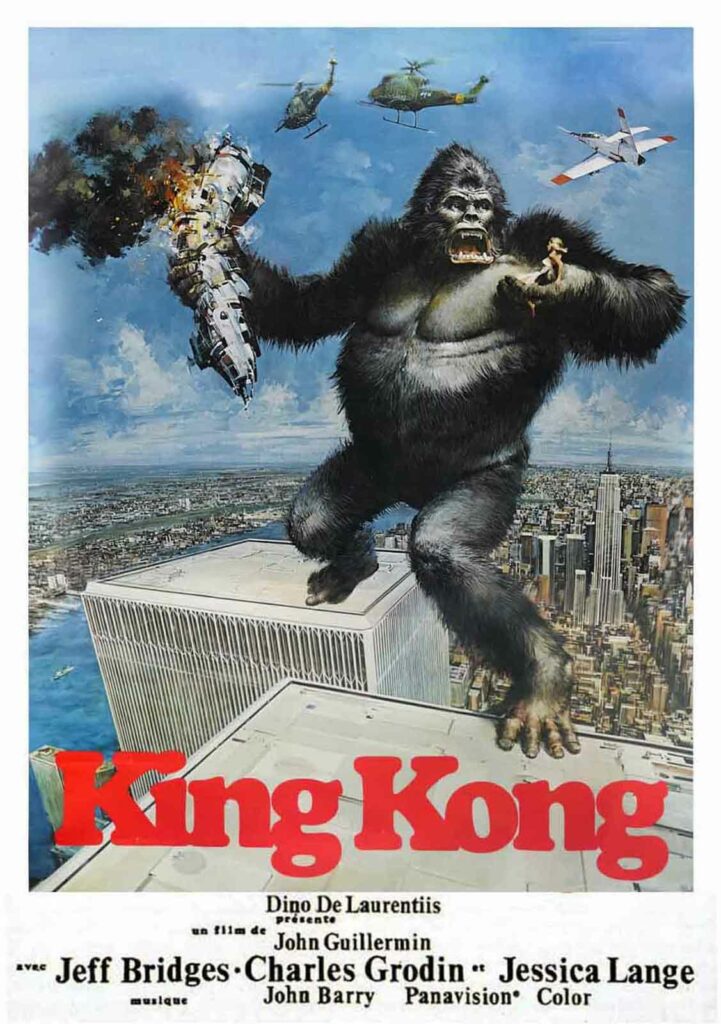

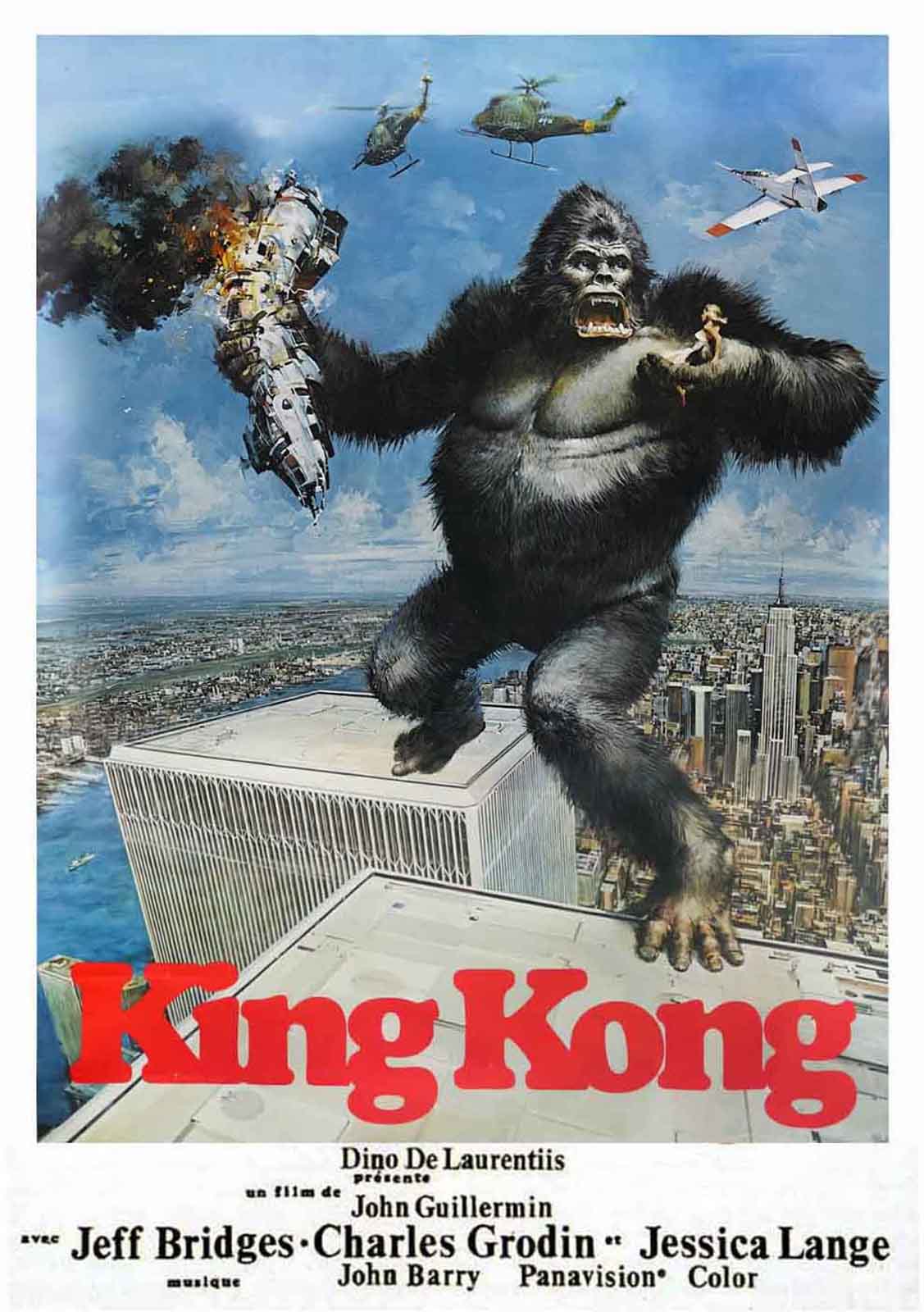

Le King Kong produit par Dino de Laurentiis et réalisé par John Guillermin était loin d’avoir convaincu les fans du grand singe, mais sa diffusion sur les petits écrans au milieu des années 80 battit tous les records d’audience. Les deux hommes trouvèrent alors judicieux de donner une suite à leur remake, sans s’inquiéter outre mesure de la mort de leur héros simiesque à la fin du film précédent au point de choisir comme titre King Kong Lives. Les distributeurs français optèrent pour un King Kong 2 plus trivial, assorti d’un slogan laissant rêveur : « Il revient et il n’est pas content » ! Cette phrase pourrait tout autant qualifier l’état d’esprit du spectateur, tant le spectacle s’avère inepte. Le scénario, pourtant œuvre de Ronald Shussett (Alien), ressemble à une mauvaise blague. Dix ans plus tôt, King Kong avait été abattu par les hélicoptères de l’armée américaine. Mais il a depuis été maintenu en vie par une équipe de chercheurs, dans un but qui nous échappe quelque peu vu les dégâts occasionnés dans la ville de New York. Son cœur commence toutefois à être fatigué. Hank Mitchell (Brian Kerwin), un intrépide aventurier, capture donc dans la jungle de Bornéo un gorille femelle qu’il ramène aux Etats-Unis et grâce à laquelle le docteur Amy Franklin (Linda Hamilton, à peine échappée de Terminator) va pouvoir tenter une opération sur Kong pour le ramener à la vie.

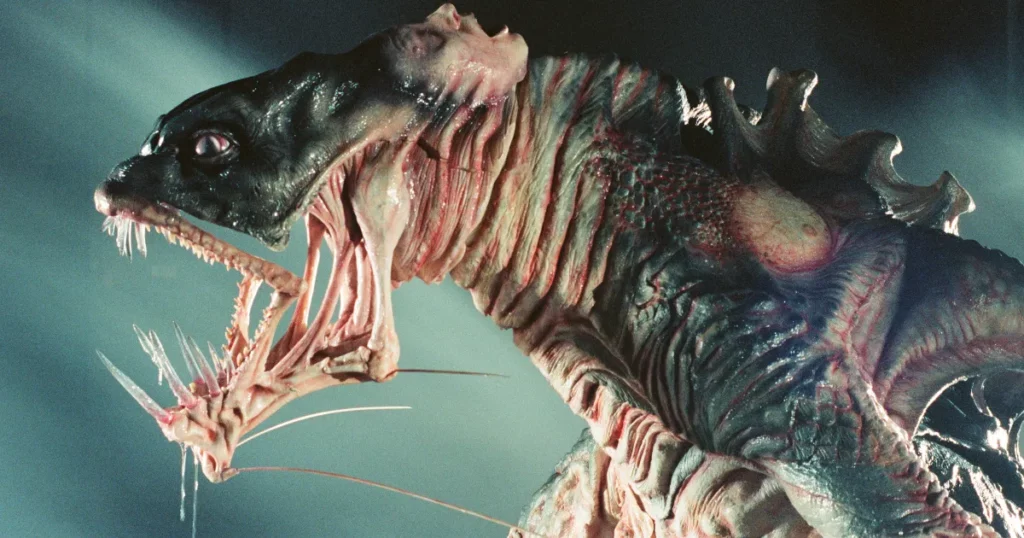

Armé de ce script stupide, John Guillermin, tout juste remis de l’échec de son fadasse Sheena, reine de la jungle, ne peut évidemment guère faire de merveilles. D’autant que le très surestimé Carlo Rambaldi se charge à nouveau de créer le gorille géant (où plutôt les gorilles, car Kong côtoie ici une femelle à la crinière orange et un bébé touffu !), sans oser cette fois-ci se lancer dans l’élaboration d’un robot géant inutilisable. Succédant à Rick Baker, l’acteur et mime Peter Elliott endosse le costume poilu et s’efforce de nous faire oublier que nous avons affaire à un homme dans une panoplie.

« Il revient et il n'est pas content ! »

Peine perdue. Ni les maquettes, ni les incrustations sur fond bleu ne font illusion une seule seconde, et certaines séquences sont si ridicules (Kong qui mâchonne une demi-douzaine de petits alligators à la queue frétillante) qu’elles arrachent de francs fous rires. Car King Kong 2 a au moins ce mérite : loin de la prétention de son prédécesseur, il s’affirme ouvertement comme une série B à gros budget mal fichue et suscite volontiers le rire au second degré. Dans le rôle de l’Indiana Jones du pauvre, Brian Kerwin passe une bonne partie du film dans la main géante de Lady Kong, inversant donc la donne sexuelle habituelle et nous rappelant Queen Kong (qui, lui, était volontairement parodique). Seul élément un tant soit peu réjouissant de ce spectaculaire navet : la partition de John Scott, à peine échappé des jungles sauvages de Greystoke, qui livre ici une œuvre épique et puissante, où se lisent en filigrane quelques hommages aux travaux respectifs de Max Steiner et John Barry. Fort heureusement, le succès de cette aberrante séquelle fut tant mitigé qu’il dissuada De Laurentiis de se lancer dans un King Kong 3. Nous avons donc échappé de peu aux aventures du gentil Baby Kong.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article