Le réalisateur de BAC Nord transforme Gilles Lelouche en flic du futur dans un Paris dystopique où règnent les intelligences artificielles…

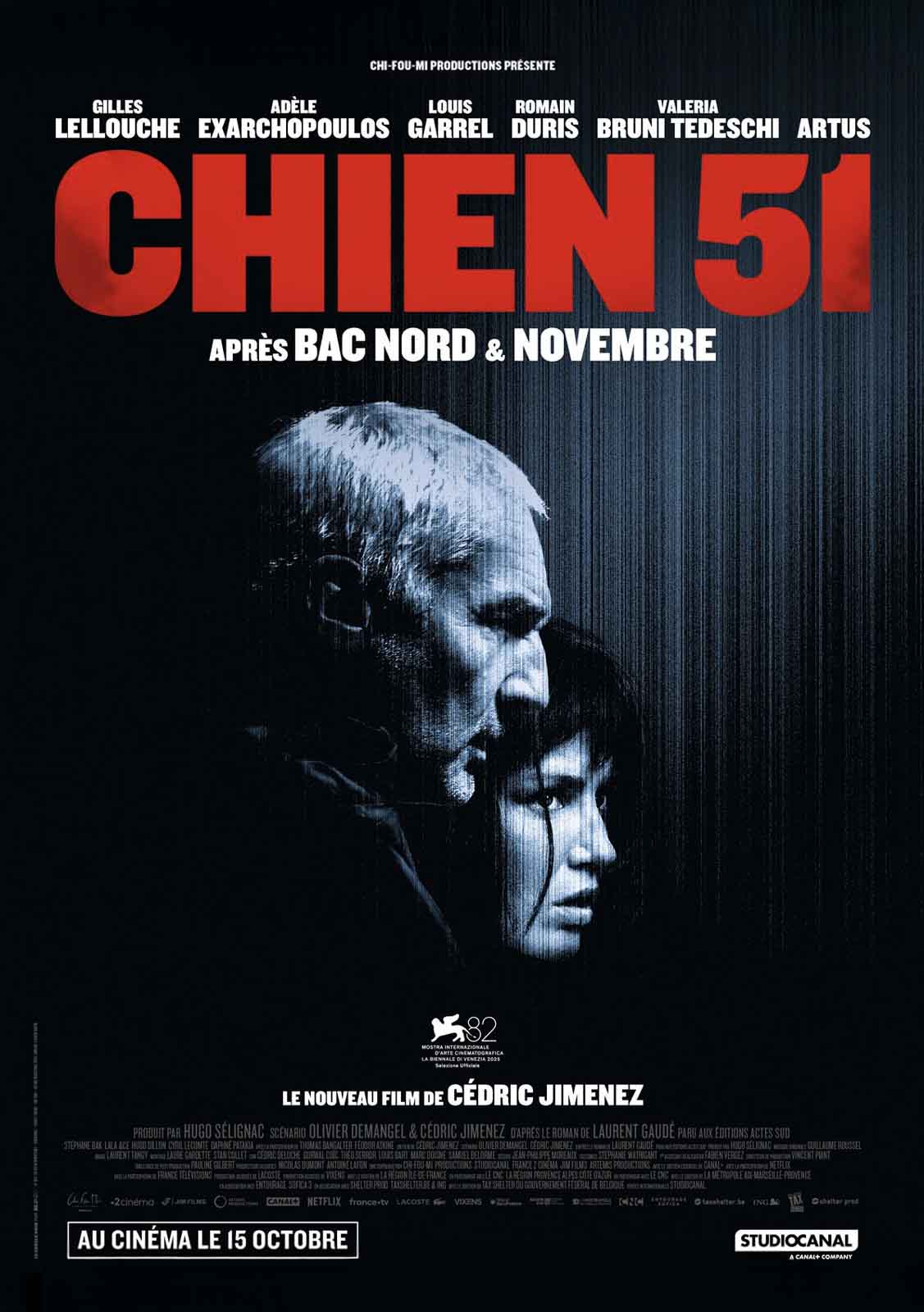

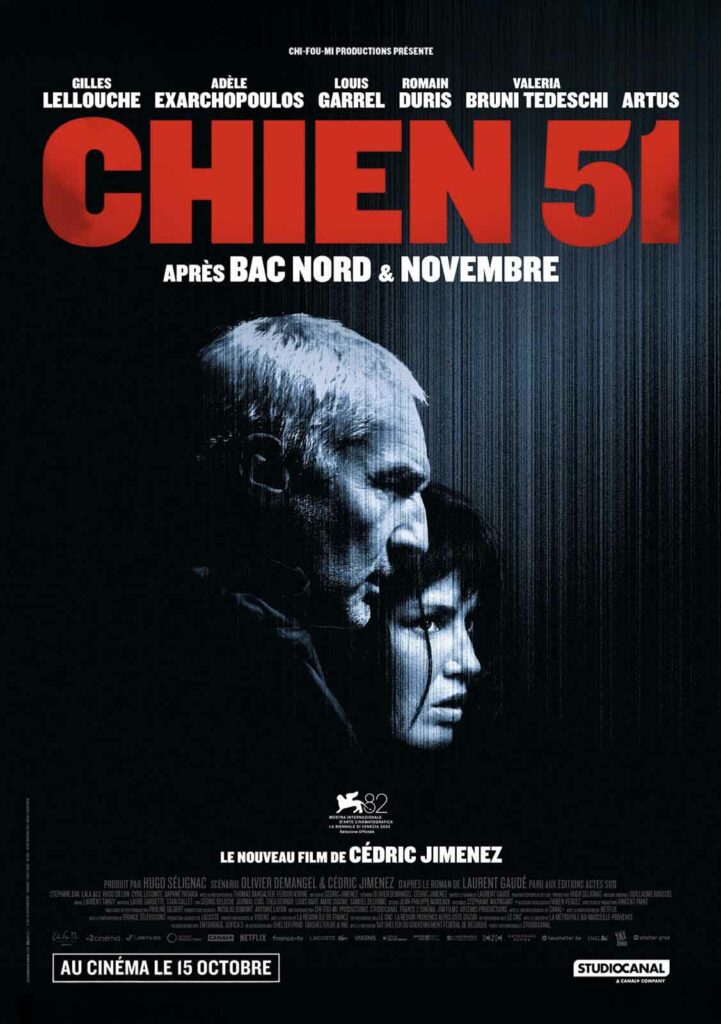

CHIEN 51

2025 – FRANCE / BELGIQUE

Réalisé par Cédric Jimenez

Avec Gilles Lelouche, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel, Artus, Romain Duris, Valeria Bruni Tedeschi, Lala Ace, Hugo Dillon, Stéphane Bak, Daphné Patakia

THEMA FUTUR

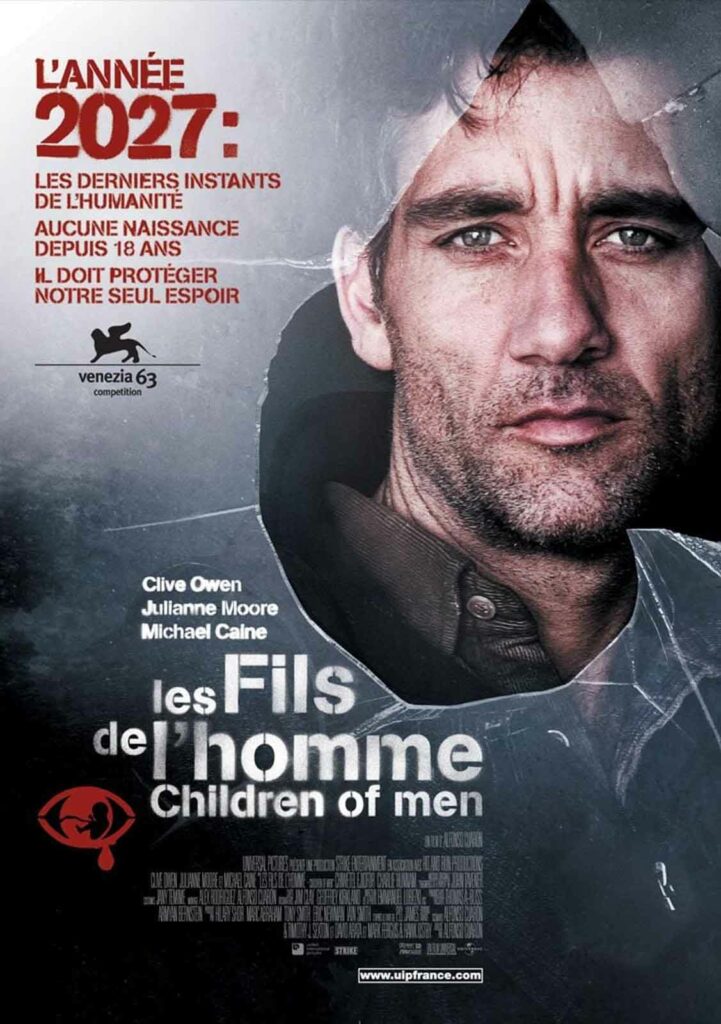

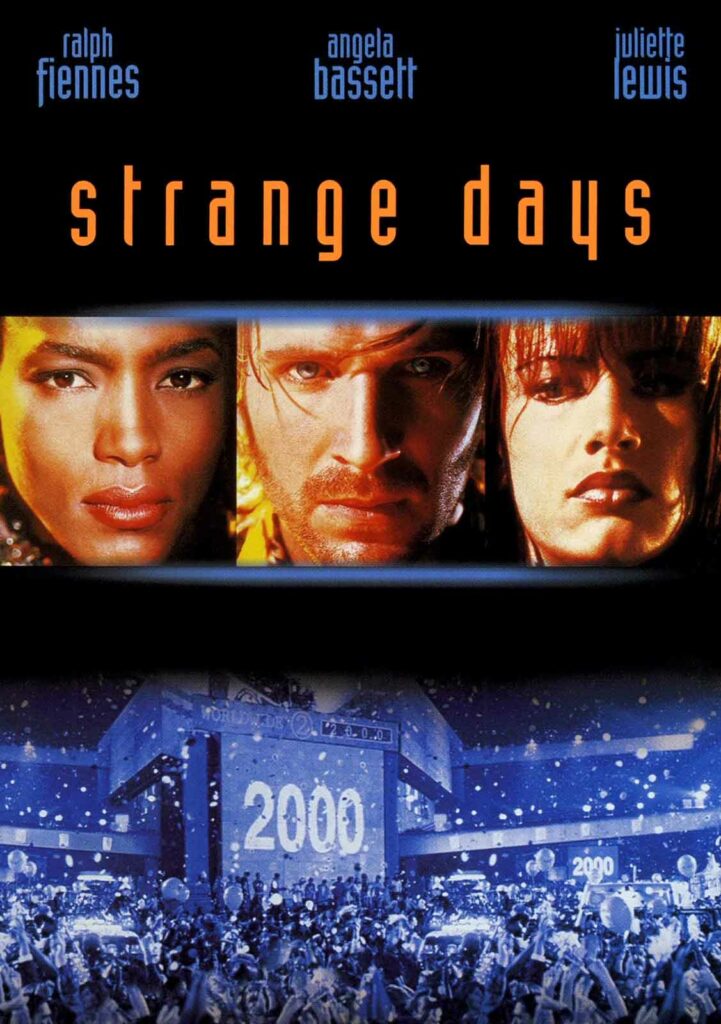

Après avoir enchaîné les polars, les thrillers et les films de guerre solidement ancrés dans la réalité (Aux yeux de tous, La French, HHhH, BAC Nord, Novembre), Cédric Jiménez s’aventure sur le terrain de la science-fiction sans pour autant renoncer aux codes avec lesquels il est familier, ceux du film d’action urbain immergeant ses personnages à fleur de peau dans un contexte hostile. Pour Chien 51, il s’appuie sur un roman de Laurent Gaudé, récipiendaire du prix des écrivains du Sud en 2022. Le titre, énigmatique, rappelle la condition précaire de son héros, un policier déclassé devenu chien de garde et arborant le matricule 51. L’entrée en matière du film évoque tant l’univers de John Carpenter qu’il est difficile de ne pas y voir un hommage frontal et assumé : musique au synthétiseur, cadre en cinémascope, panoramas nocturnes de la cité, armée de policiers futuristes… On se croirait dans une relecture de New York 1997. D’autres œuvres phares d’anticipation nous viendront à l’esprit au fil du film, de Strange Days à Minority Report en passant par Les Fils de l’homme. Il y a pires références, nous en conviendrons. D’autant que Cédric Jimenez a le bon goût de ne pas jouer la carte du mimétisme ou du clin d’œil cinéphilique. Chien 51 reste un film singulier, qui possède sa propre personnalité et s’inscrit surtout dans un cadre inhabituel : un Paris futuriste.

La topographie de la capitale française fait partie intégrante de la narration : la Seine, la Tour Eiffel, le périphérique, et surtout une nouvelle division par strates sociales : la zone 1, la zone 2 et la zone 3. Entendez trois classes, comme à bord du Titanic ou du train hivernal de Snowpiercer. Dans cette cité redécoupée comme un nouveau Metropolis, chacun cherche à échapper à sa condition pour gravir les échelons, tandis que les programmes de téléréalité abrutissent les masses en offrant à une poignée de chanceux le fragile espoir d’échapper à leur triste condition. Pour couronner le tout, cette société policière est désormais assistée par une intelligence artificielle qui épaule solidement les forces de l’ordre, pilote ses drones, identifie les citoyens et scénarise les scènes de crime. Rien de tel pour faire régner l’ordre et lutter contre les malfrats, notamment ce groupuscule gênant qui dit non à la technologie et au contrôle des masses. Comme dans tout film policier qui se respecte, c’est un meurtre qui déclenche l’intrigue. Mais pas n’importe lequel : celui du fondateur d’Alma, cette fameuse IA qui régit désormais la vie de tous. Salia (Adèle Exarchopoulos), une enquêtrice d’élite de la Zone 2, et Zem (Gilles Lelouche), un policier désillusionné de la Zone 3, vont devoir travailler ensemble pour trouver le coupable. Leur enquête va vite dévoiler une vaste conspiration…

Paris 2045

Comme toujours, la mise en scène de Jimenez se révèle d’une solidité à toute épreuve, virtuose même lorsque les voitures se lancent dans d’ébouriffants chassés croisés ou que les individus sont poursuivis par des drones programmés pour les tuer. Chien 51 est un film extrêmement ambitieux et s’en donne les moyens. Pour autant, le réalisateur n’essaie pas de se lancer dans un film « à l’américaine ». S’il a digéré ses influences, il cherche à conserver sa patte et une approche la plus réaliste possible. Son duo d’acteurs principaux emporte d’ailleurs immédiatement l’adhésion par sa justesse et sa sobriété, Lelouche et Exarchopoulos ayant déjà eu l’occasion de jouer pour lui dans BAC Nord. On ne peut pas toujours en dire autant de certains seconds rôles. Car selon les séquences qui les mettent en scène, Romain Duris, Louis Garel, Artus et Valeria Bruni Tedeschi crèvent l’écran avec panache ou au contraire font retomber le soufflé à cause d’un surjeu qui aurait sans doute nécessité quelques ajustements. Même si certains raccourcis scénaristiques sont un peu durs à avaler, même si quelques répliques sonnent un peu faux et même si le simplisme de la démonstration altère parfois notre suspension d ‘incrédulité, Chien 51 fonctionne la plupart du temps à plein régime, sur un rythme haletant qui nous laisse K.O. en fin de projection. En tendant vers les spectateurs le miroir d’un monde en marche vers sa propre déshumanisation, Jimenez prouve surtout qu’un cinéma de genre à la française peut exister sans renier ses racines sociales et politiques.

© Gilles Penso

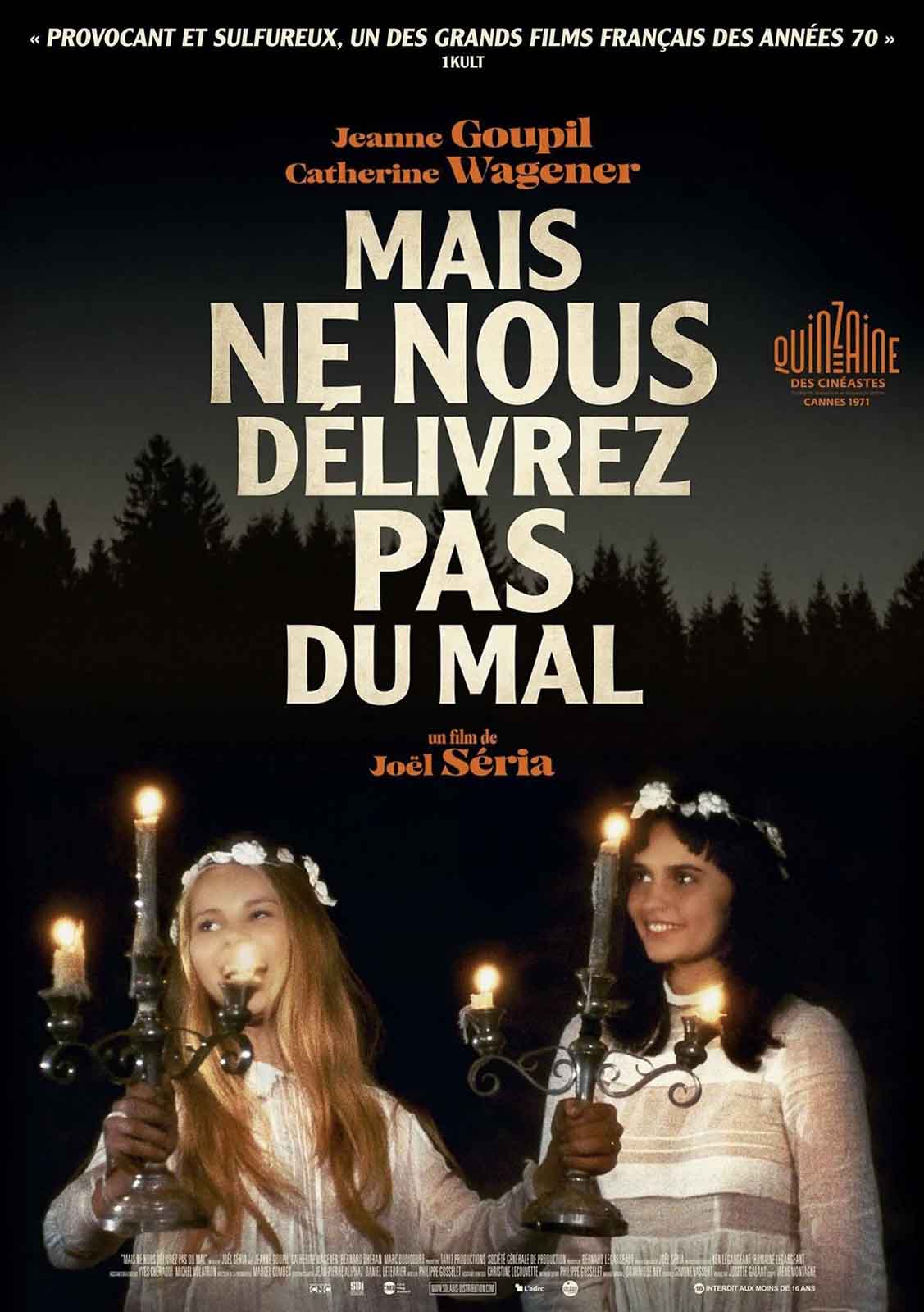

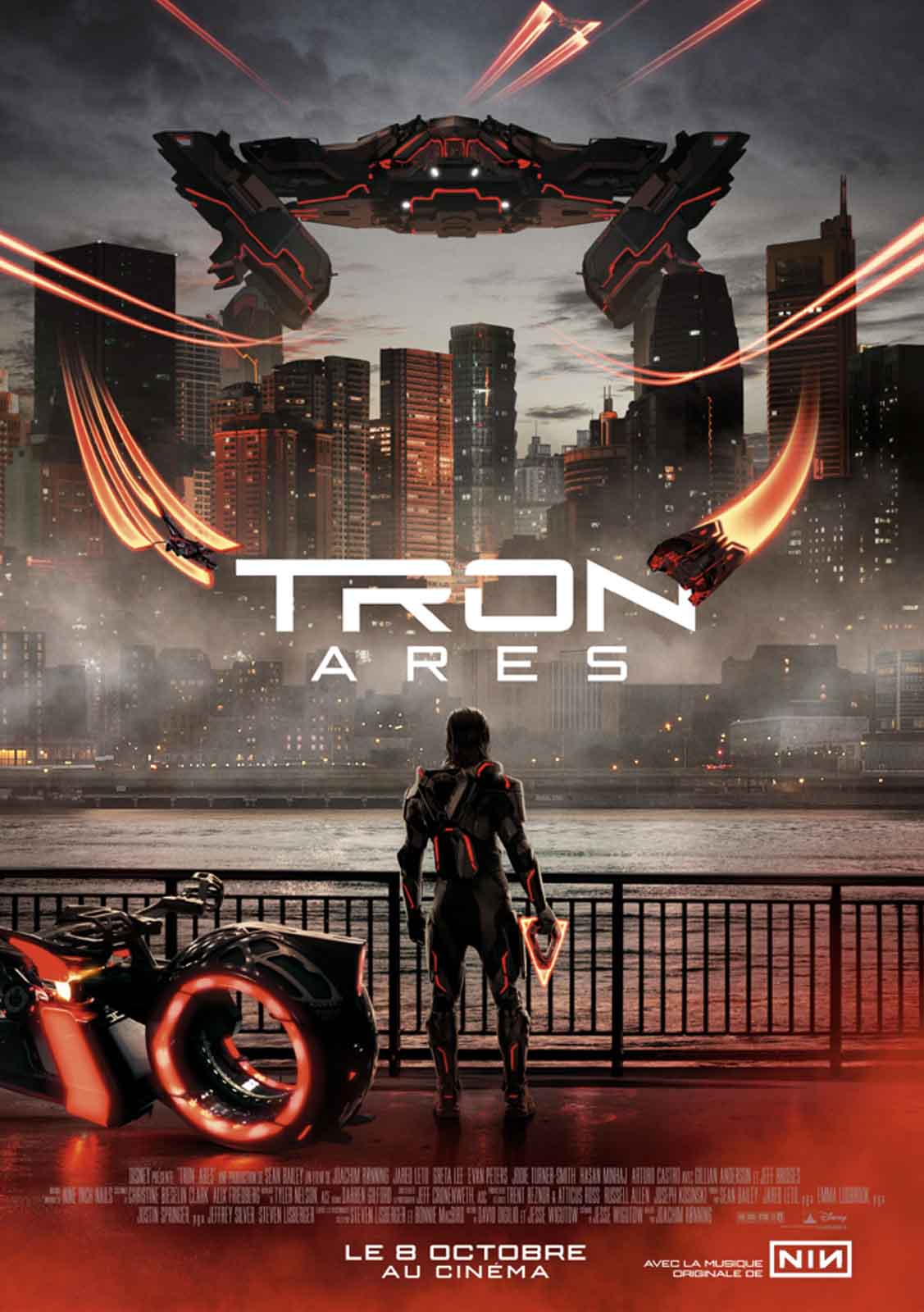

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article