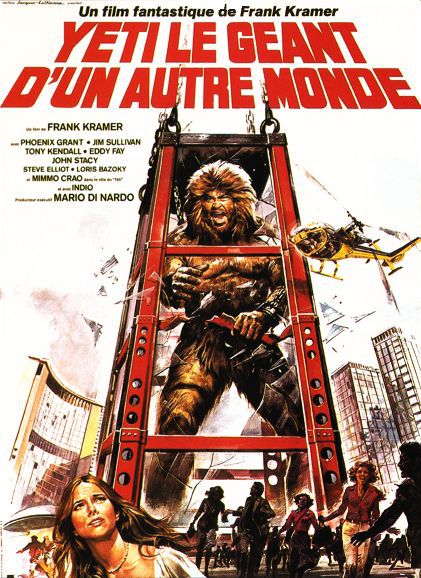

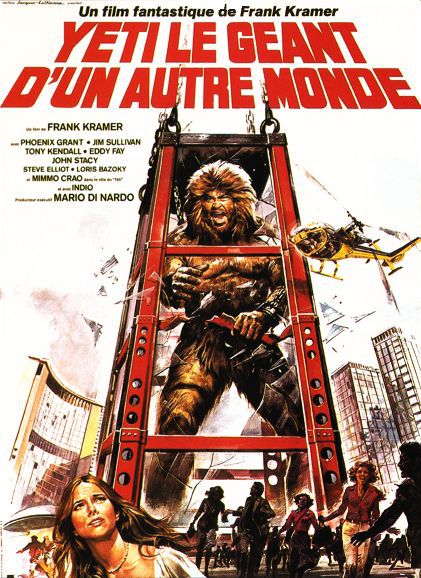

Grand spécialiste de l’imitation des succès hollywoodiens, le cinéma bis italien tente ici de surfer sur le succès du King Kong de John Guillermin

YETI, IL GIGANTE DEL 20e SECOLO

1977 – ITALIE / CANADA

Réalisé par Frank Kramer (alias Gianfranco Parolini)

Avec Mimmo Crau, Antonella Interlenghi, Jim Sullivan, Tony Kendall, Edoardo Faieta, John Stacy, Stellio Candelli, Loris Bazzocchi, Donald O’Brien

Le raz de marée médiatique du King Kong produit par Dino de Laurentiis aura eu des répercussions surprenantes sur tous les continents, chacun cherchant avec un succès variable à récupérer sa part du gâteau. Toujours promptes à surfer sur les modes du moment, les productions italiennes n’ont pas été insensibles aux attraits de la « Kongmania ». D’où cette coproduction italo-canadienne surprenante, mixant le mythe du gorille géant à celui de l’abominable homme des neiges et confiée aux bons soins de Gianfranco Parolini. Réalisateur stakhanoviste spécialisé autant dans le péplum que dans le western spaghetti, le film de guerre, d’espionnage ou d’action, Parolini utilise depuis le milieu des années soixante le pseudonyme Frank Kramer lorsqu’il veut cacher ses origines d’outre-Rhin. C’est donc sous ce faux nom aux sonorités américaines qu’il signe Yéti, le géant d’un autre monde, un film aux allures de superproduction internationale spectaculaire… qui s’avère finalement n’être qu’un nanar gorgé d’humour involontaire.

Alors que retentit avec emphase une imitation (sans les chœurs) du Carmina Burana composée par Sante Maria Romitelli, nous apprenons que la fonte des glaces a des répercussions inattendues. Un énorme bloc gelé se détache ainsi de la banquise et vogue jusqu’au Canada en passant par le Groenland. Flairant la bonne affaire, le puissant magnat Morgan Hunnicut (Edoardo Faieta) demande à son ami d’enfance le paléontologue Henry Wasserman (John Stacy) d’analyser ce que ce bloc renferme. N’y allant pas par quatre chemins, les techniciens attaquent la glace au lance-flammes pour la faire fondre. Bientôt, deux gigantesques pieds velus en émergent. Le savant est alors formel : « c’est un Yéti » ! Appâté par le gain, Hunnicut veut faire de cette créature l’emblème publicitaire de sa compagnie. La particularité de ce Yéti est qu’il est grand comme King Kong, ce qui tombe bien puisque le film cherche justement à capitaliser sur le succès encore récent du film de John Guillermin, même si la piètre qualité des effets visuels et les situations rocambolesques nous rapprocheraient plus de King Kong contre Godzilla. D’autant qu’une fois que la glace a totalement fondu, le monstre arbore une apparence insolite, prenant les allures d’un homme barbu (incarné par Mimmo Crau) dont le corps simiesque est recouvert de poils (à l’exception d’un visage parfaitement humain), dont les dialogues ressemblent à des barrissements d’éléphant et dont les mouvements sont filmés au ralenti.

« Ça alors, c’est vraiment un monstre étrange ! »

Sans le moindre complexe, le scénario co-écrit par Gianfranco Parolini, Marcello Coscia et Mario di Nardo pille King Kong dans tous les sens, y compris lorsque le monstre, exhibé sur le toit d’une tour à Toronto, s’avère sensible aux flash des appareils photos, s’énerve et sème la panique, enlevant dans sa grosse patte poilue la jolie Jane (Antonella Interlenghi, créditée sous le nom clinquant de Phoenix Grant) avant d’aller gambader au milieu des buildings de la ville. Un complot ourdi par de vilains traitres vient s’intégrer dans le scénario sans que l’on comprenne l’intérêt de leur félonie, si ce n’est une tentative désespérée de relancer cette intrigue qui coule à pic, plombée par un jeu d’acteurs catastrophique. Des répliques improbables d’une désarmante naïveté scandent régulièrement le film, comme « Le Yéti sera le géant du 20ème siècle », « Les cannibales sont toujours gentils avec leurs victimes avant de les manger » ou encore « Ça alors, c’est vraiment un monstre étrange ! ». Quant aux scènes de panique collective, elles sont tellement grotesques qu’on les croirait échappées de Y’a-t-il un pilote dans l’avion ? Composant comme il peut avec le budget mis à sa disposition, le superviseur des effets visuels Ermanno Biamonte utilise une main géante, des jambes immenses et un certain nombre d’incrustations sur fond bleu, avec hélas un résultat souvent désastreux. Il faut dire que sa filmographie compte aussi quelques perles comme L’Humanoïde ou L’Incroyable homme puma. Tellement raté qu’il en devient fascinant, Yéti, le géant d’un autre monde surprend par sa propension à multiplier la mise en scène de morts violentes, alors qu’il semblait à priori destiné à un jeune public. Dans le genre abominable homme des neiges inspiré de King Kong, on préfèrera largement se rabattre sur le sympathique Colosse de Hong-Kong.

© Gilles Penso

Partagez cet article