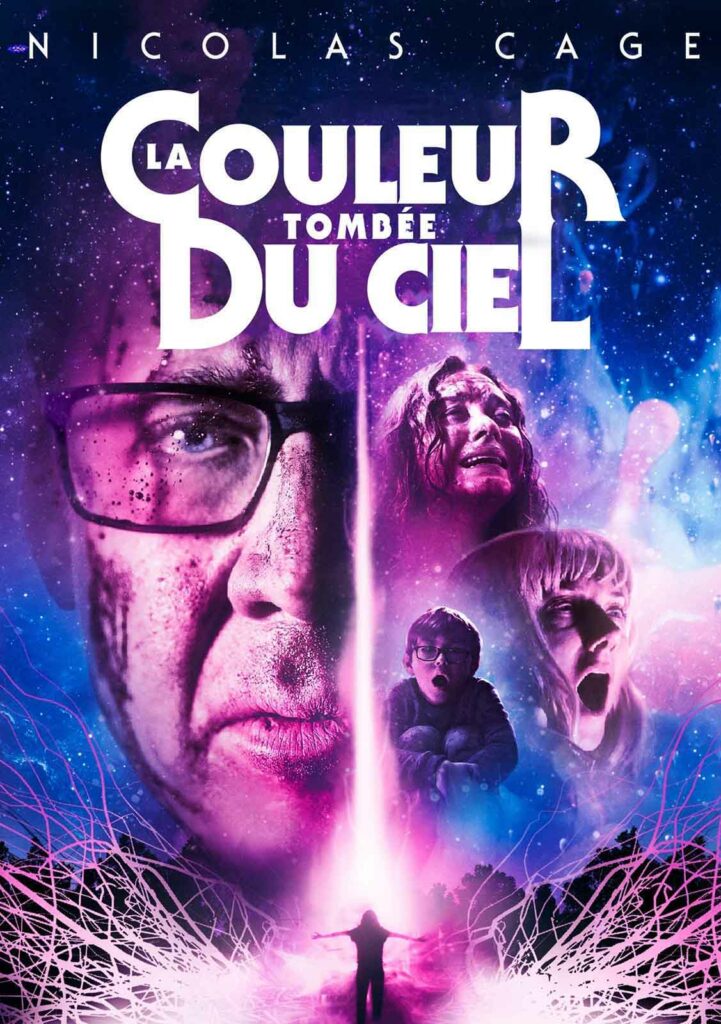

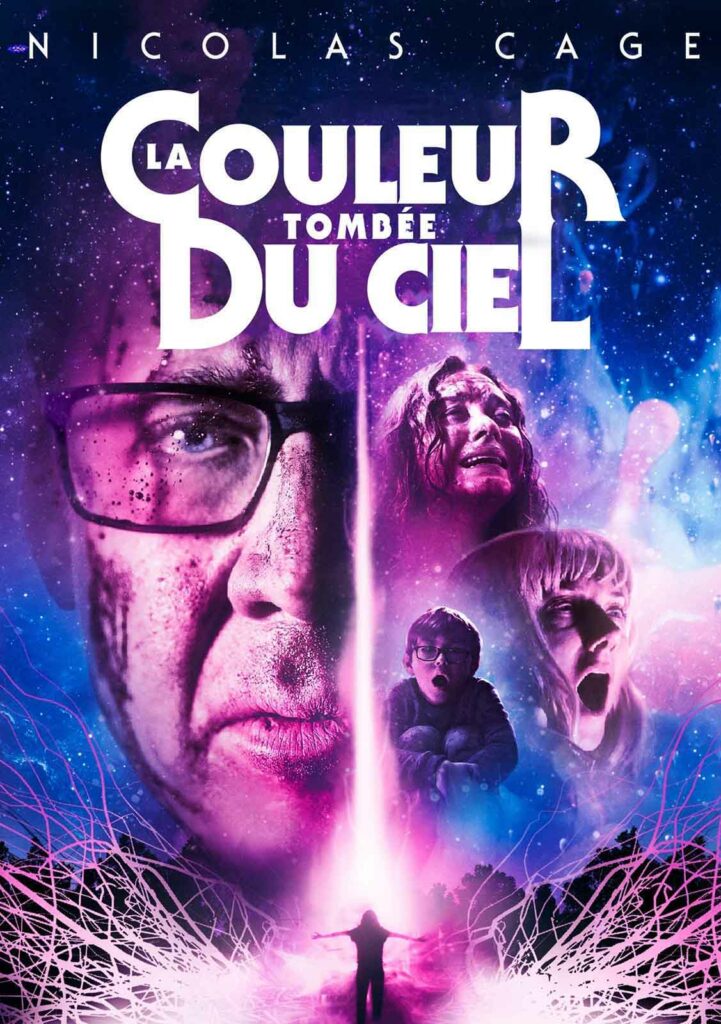

Après une trop longue absence, Richard Stanley adapte H.P. Lovecraft avec panache en offrant un rôle d'halluciné à Nicolas Cage

« La couleur tombée du ciel » est probablement l’un des textes les plus terrifiants jamais écrits par H. P. Lovecraft. En une quarantaine de pages, toute l’essence de son œuvre tourmentée s’y déploie, en un condensé intense d’horreurs indicibles et de peurs primaires. L’adaptation cinématographique d’un tel récit a toujours constituée une gageure. Certains s’y sont essayés, de manière officielle (Le Messager du diable, La Malédiction céleste, Die Farbe) ou non (le second sketch de Creepshow par exemple), mais aucun réalisateur n’était encore parvenu à plonger fidèlement dans les ténèbres protéiformes de l’écrivain de Providence pour les projeter sur un écran de cinéma… aucun jusqu’à Richard Stanley. « Les branches se tendaient toutes vers le ciel, coiffées de langues d’un feu immonde, et des ruissellements chatoyants de ce même feu monstrueux se glissaient autour des poutres de faîtage de la maison, de la grange, des apprentis »… Qui d’autre que l’auteur de Hardware aurait pu traduire en images et en sons de telles descriptions échappant aux canons cinématographiques traditionnels ? Cette réussite est d’autant plus remarquable que Stanley se brûla les ailes sur le tournage de L’Île du Docteur Moreau et vit son élan stoppé net sans espoir de retour. Il faut croire que notre homme attendait le bon projet pour rebondir. Et quel retour en force ! Color out of Space est probablement son film le plus abouti visuellement et le plus rigoureux narrativement.

Pour décrire sans fard la démence gagnant les malheureux protagonistes du récit, il lui fallait des comédiens prêts à s’investir viscéralement dans leur rôle. A ce titre, Nicolas Cage est le choix parfait. Ceux qui sont allergiques aux excès exubérants de la star de Sailor et Lula seront probablement rebutés par ses moments de folie furieuse et de frénésie, qui nous ramènent à l’époque de Embrasse-moi vampire. Mais ceux qui accepteront de jouer le jeu entreront dans la peau de ce paisible père de famille soudain victime du déchirement incompréhensible du voile de la réalité. La noirceur chère à Lovecraft se teinte souvent ici d’un humour grinçant, absurde ou désespéré, propre à la personnalité même du cinéaste qui, au détour d’une séquence savoureuse au second degré, montre son infortuné héros basculer dans l’ostracisme et la démence en regardant sur son téléviseur l’extrait d’un film mettant en vedette Marlon Brando. L’allusion au cauchemar que représenta le tournage de L’Île du Docteur Moreau n’échappera à personne.

L'horreur indicible

Pour ses retrouvailles avec le grand écran, après vingt ans de rendez-vous manqués et de projets ajournés (et après un court-métrage inspiré par Clark Ashton Smith dans l’anthologie The Theatre Bizarre), Stanley a décidé de mettre les formes. L’esthète révélé au début des années 90 n’a rien perdu de sa créativité artistique. La photographie signée par Steve Annis est magnifique, la musique de Colin Stetson occupe l’espace avec une ample étrangeté, les effets visuels surprenants tutoient le surréalisme et les effets spéciaux physiques extrêmes nous ramènent aux grandes heures de The Thing. Quoi de plus naturel quand on sait que John Carpenter et Rob Bottin s’étaient justement largement laissés influencer par les écrits de Lovecraft ?

© Gilles Penso

Partagez cet article