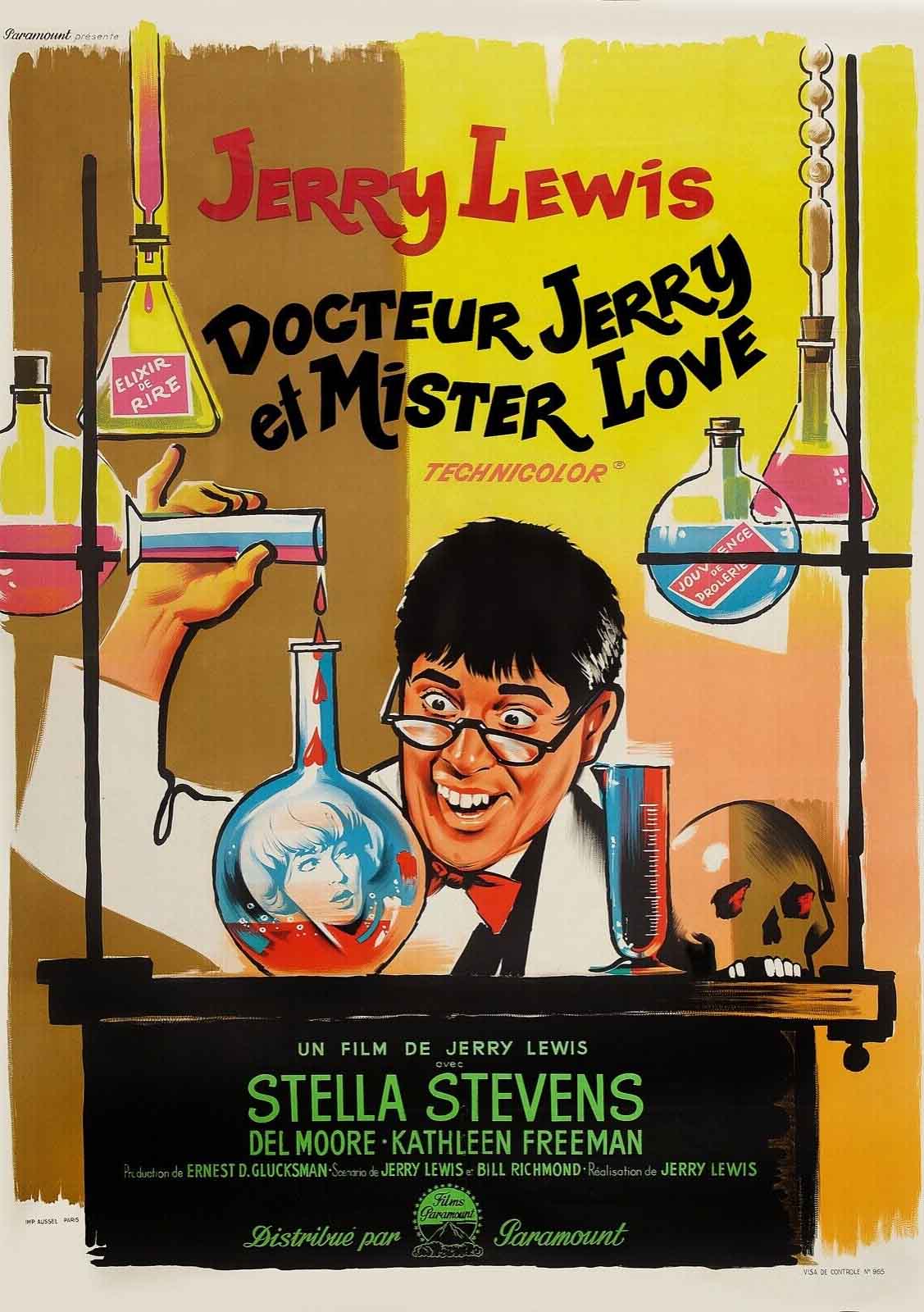

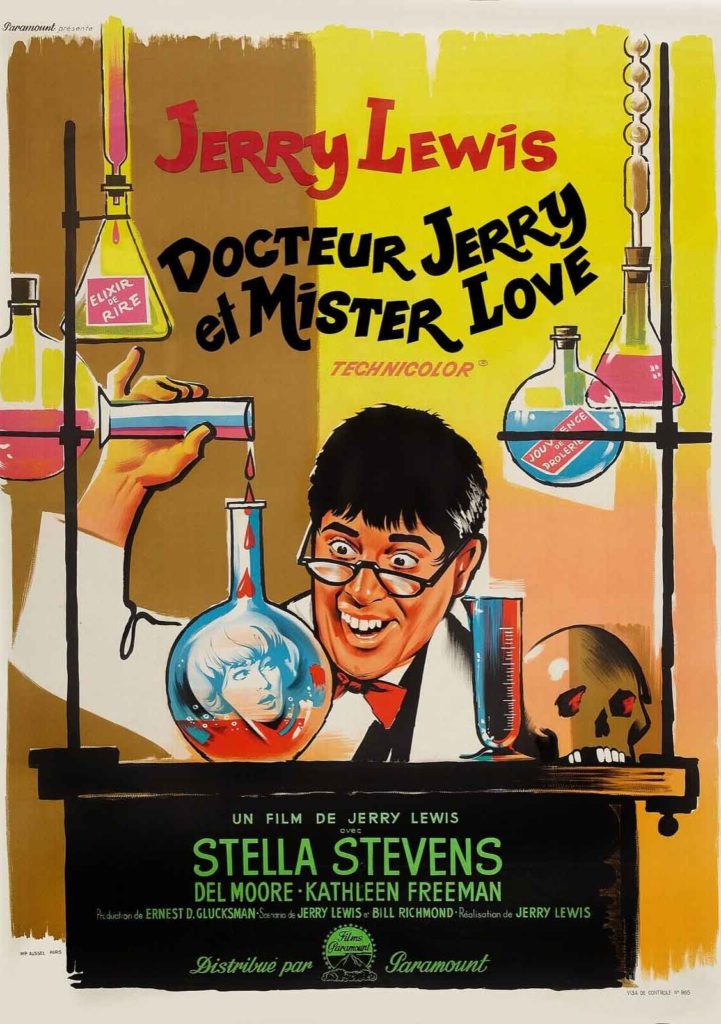

Jerry Lewis brosse une savoureuse parodie du mythe de Jekyll et Hyde en inversant les attributs physiques du bon docteur et de son redoutable alter-geo

THE NUTTY PROFESSOR

1963 – USA

Réalisé par Jerry Lewis

Avec Jerry Lewis, Stella Stevens, Del Moore, Kathleen Freeman, Med Flory, Norman Alden, Howard Morris, Elvia Allman

THEMA JEKYLL ET HYDE

Comme dans Les Deux visages du docteur Jekyll, Jerry Lewis a inversé le concept de base de la nouvelle de Robert Louis Stevenson dont il s’inspire et de la plupart de ses adaptations cinématographiques. En effet, cette fois ci le docteur est laid et maladroit, et son alter ego s’avère jeune et séduisant. Et Jerry Lewis d’exhiber ici toute la latitude de son talent, tour à tour affreux rat de bibliothèque aux dents proéminentes et au regard torve, et bel hidalgo au cheveu gominé et au charisme indéniable. Le maquillage de Wally Westmore aide un peu, mais c’est surtout le jeu de l’acteur/réalisateur qui fait toute la subtilité de cette métamorphose. La première séquence de transformation sacrifie tout de même aux canons du cinéma d’épouvante, avec force gesticulations du scientifique, et même apparition furtive d’un faciès bestial et d’une main recouverte de poils. Une séquence surprenante par son inspiration horrifique au beau milieu d’une comédie aussi légère.

Timide et introverti, affublé d’un nœud papillon d’un autre âge et d’une paire de lunettes bancale, le professeur de chimie Julius Kelp décide d’inventer cette potion le jour où un joueur de football l’humilie publiquement dans le lycée où il exerce, l’enfermant dans une armoire de sa classe. Pathétique aux yeux de ses élèves, et surtout de la jolie Stella Purdy (Stella Stevens) dont les charmes ne le rendent guère insensible, notre savant trouve le moyen d’annihiler toutes ses inhibitions grâce à son double Buddy Love. Petit problème : les effets du produit miracle ne durent que quelques instants, obligeant le séducteur à s’éclipser souvent en pleine conversation, sous peine de retrouver ses traits initiaux. D’où un certain nombre de situations comiques savoureuses. Jusqu’à cet inoubliable dénouement où le beau Buddy redevient progressivement le timide et bégayant docteur Julius Kelp, sous l’œil médusé des naïves donzelles charmées jusqu’alors par sa gouaille inimitable.

Un petit air de Dean Martin

Nombreux sont ceux qui ont vu dans le personnage de Buddy Love une caricature de Dean Martin, partenaire de longue date de Jerry Lewis dans une quinzaine de films où chacun restait sagement confiné dans un rôle taillé sur mesure, respectivement le tombeur de ces dames et le clown empoté. Le duo se sépara en 1956, après une dispute fort médiatisée, mais Jerry Lewis n’avoua jamais s’être inspiré de son ex-compagnon d’affiche pour Docteur Jerry et Mister Love. Influence subconsciente ou déni embarrassé ? Qu’importe après tout. Ce qui prime, c’est que nous avons affaire là à l’un des pastiches du cinéma fantastique les plus réussis qu’on ait vu de mémoire de cinéphile, aux côtés du Frankenstein Junior de Mel Brooks. Pour y parvenir, Jerry Lewis n’a pas hésité à mouiller sa chemise, cumulant les postes de scénariste (avec Bill Richmond), de producteur, de réalisateur et d’interprète principal (il incarne même le bébé Kelp le temps d’une scène burlesque). Les spectateurs les plus attentifs remarqueront, au milieu des figurants incarnant des bodybuilders dans l’hilarante séquence où Kelp s’essaie au culturisme, la massive silhouette de Richard Kiel, futur « Requin » de L’Espion qui m’aimait et Moonraker.

© Gilles Penso

Partagez cet article