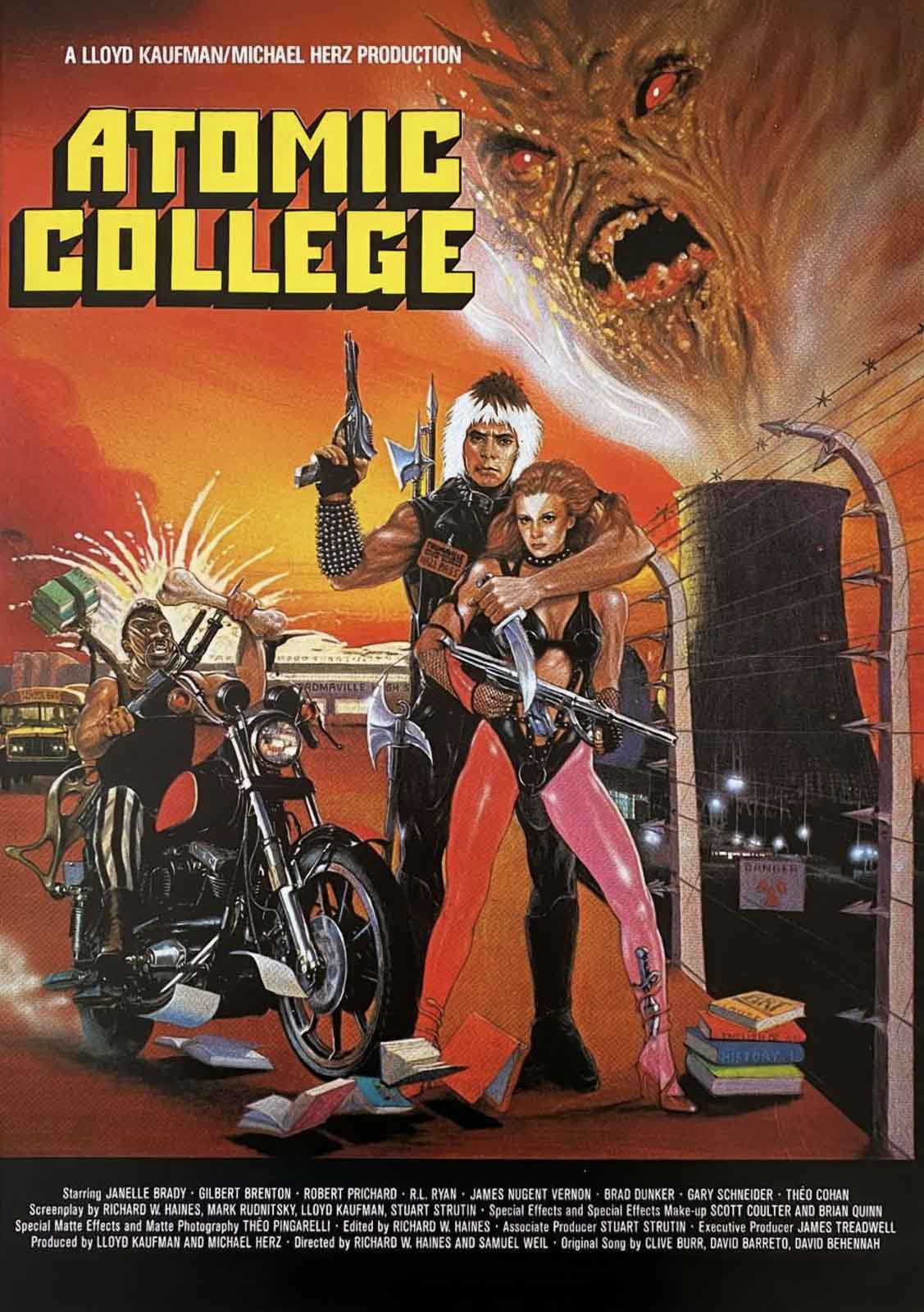

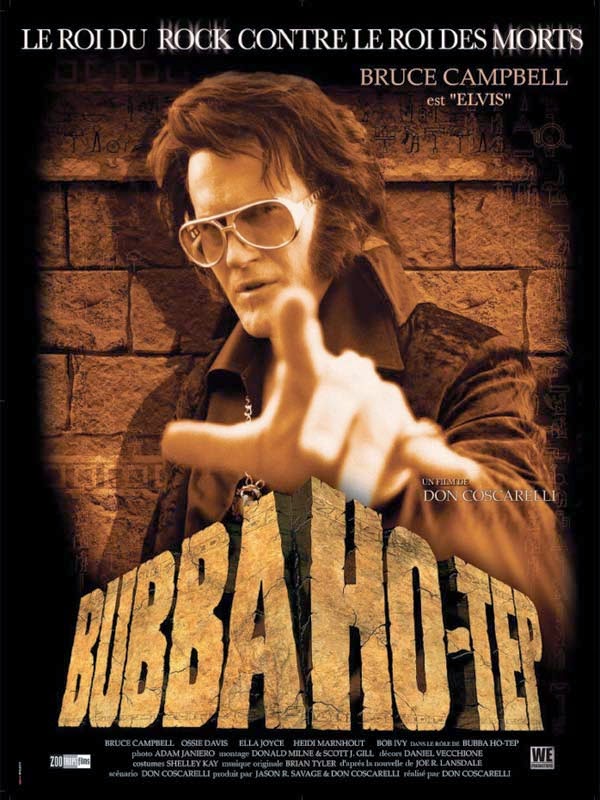

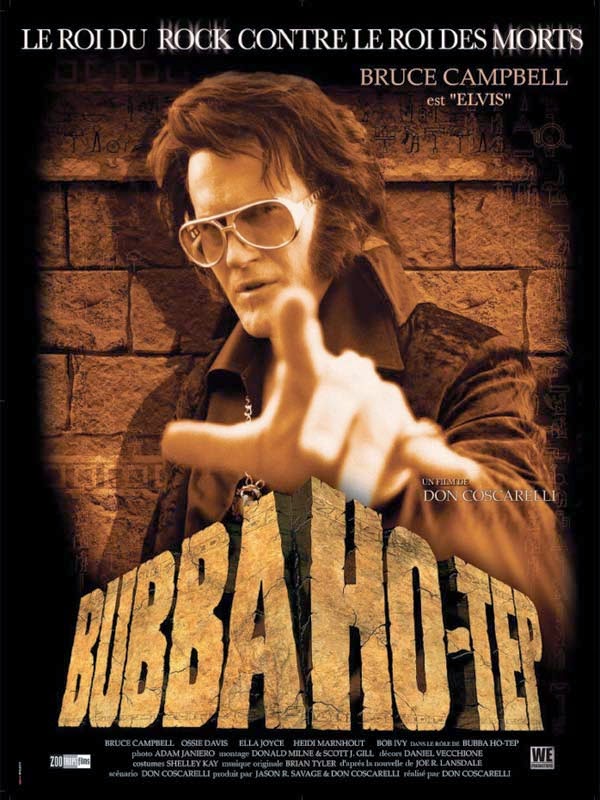

Le réalisateur de Phantasm et la star d'Evil Dead nous racontent la lutte d'un Elvis Presley vieillissant contre une redoutable momie

BUBBA HO-TEP

2003 – USA

Réalisé par Don Coscarelli

Avec Bruce Campbell, Ossie Davis, Ella Joyce, Heidi Marnhout, Bob Ivy, Edith Jefferson, Larry Pennell, Reggie Bannister

THEMA MOMIES

Jusqu’alors, le nom de Don Coscarelli semblait irrémédiablement associé à deux franchises dont il semblait incapable de s’extraire : Phantasm et Dar l’Invincible. De beaux exercices de style, certes, mais l’homme avait encore d’autres univers à explorer, ce qu’il prouva avec maestria avec cet atypique Bubba Ho-Tep. Le film part d’un postulat improbable : Elvis Presley n’est pas mort et finit ses vieux jours dans la maison de repos de Mud Creek, au cœur d’une petite ville du Texas. En réalité, c’est l’un de ses meilleurs imitateurs, Sebastian Haff, qui est mort à sa place, le King ayant échangé son identité avec celle du sosie pour refaire sa vie et accéder à une tranquillité bien méritée. Mais aujourd’hui, cloué au lit, infantilisé par un personnel blasé et côtoyant de joyeux cinglés vieillissants qui se prennent pour d’authentiques cow-boys ou pour John Kennedy, il se demande s’il ne regrette pas un peu sa décision. Un soir, l’ancien dieu du rock’n roll reçoit la visite d’un scarabée gros comme un ballon de foot et particulièrement agressif. Cette intrusion est le prélude d’une menace bien plus inquiétante. Une momie égyptienne hante en effet les lieux, aspirant l’âme des pensionnaires pour revenir à la vie. Le concept du film, inspiré d’une nouvelle publiée dix ans plus tôt par Joe R. Lansdale, est donc pour le moins déjanté. Coscarelli ne cède pas pour autant à la tentation de la parodie potache. Son film se laisse au contraire aller à une tendresse inattendue, soulevant de véritables questions sur la vieillesse, la solitude et la crise d’identité.

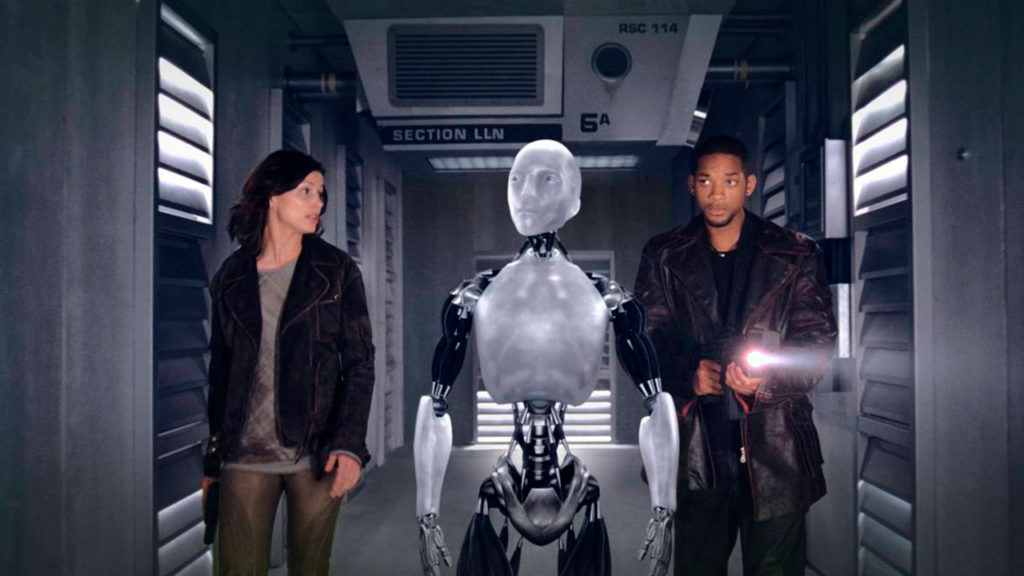

Ce qui n’empêche pas pour autant Bubba Ho-Tep de nous offrir quelques bonnes tranches de rigolades, notamment pendant les discussions animées entre Elvis et un irrésistible JFK noir adepte de la théorie du complot, lesquels finissent par mettre en place une stratégie en vue de stopper les agissements du monstre en bandelettes. Et voici donc nos sémillants vieillards partis en pleine nuit casser de la momie, l’un en déambulateur, l’autre en fauteuil roulant ! Pleins de charme, les effets spéciaux du film refusent superbement tout recours au numérique et aux images de synthèse (à l’exception de quelques hiéroglyphes sous-titrant les grognements de la momie grimaçante) au profit de techniques artisanales à l’ancienne qui nous renvoient au cœur des années 80, lorsque les maquillages spéciaux et les effets mécaniques étaient rois.

Old school jusqu'au bout

Et c’est aux talentueux artistes de l’atelier KNB qu’échoit la mission de donner corps à l’antique croquemitaine égyptien, incarné à l’écran par l’athlétique cascadeur Bob Ivy. Parfaitement ancrée dans la tonalité mi-nostalgique mi-parodique du film, la partition rétro de Brian Tyler se teinte de guitares blues du plus bel effet. Au détour du casting, on reconnaît Reggie Bannister, héros de la saga Phantasm qui endosse ici le rôle de l’administrateur peu scrupuleux de cette fameuse maison de repos qui tombe littéralement en ruines. Quant à Bruce Campbell, il nous livre là l’une de ses meilleures performances, toutes catégories confondues, prouvant une bonne fois pour toutes qu’il y a une vie après Evil Dead. Même si Bubba Ho-Tep ne parvint guère à déplacer les foules dans les salles de cinéma, il se mua peu à peu en objet de culte et se rattrapa largement sur le marché de la vidéo.

© Gilles Penso

Partagez cet article