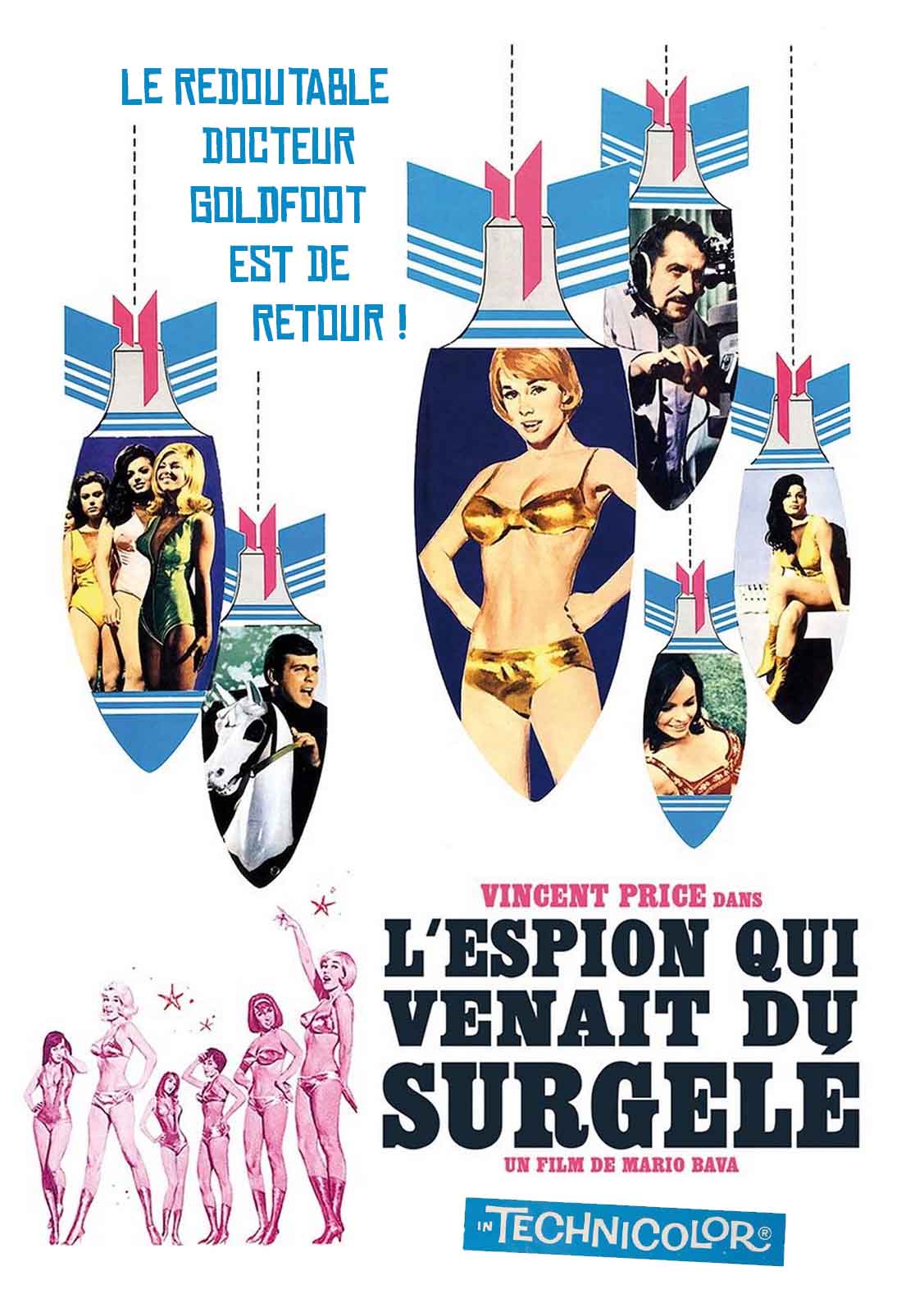

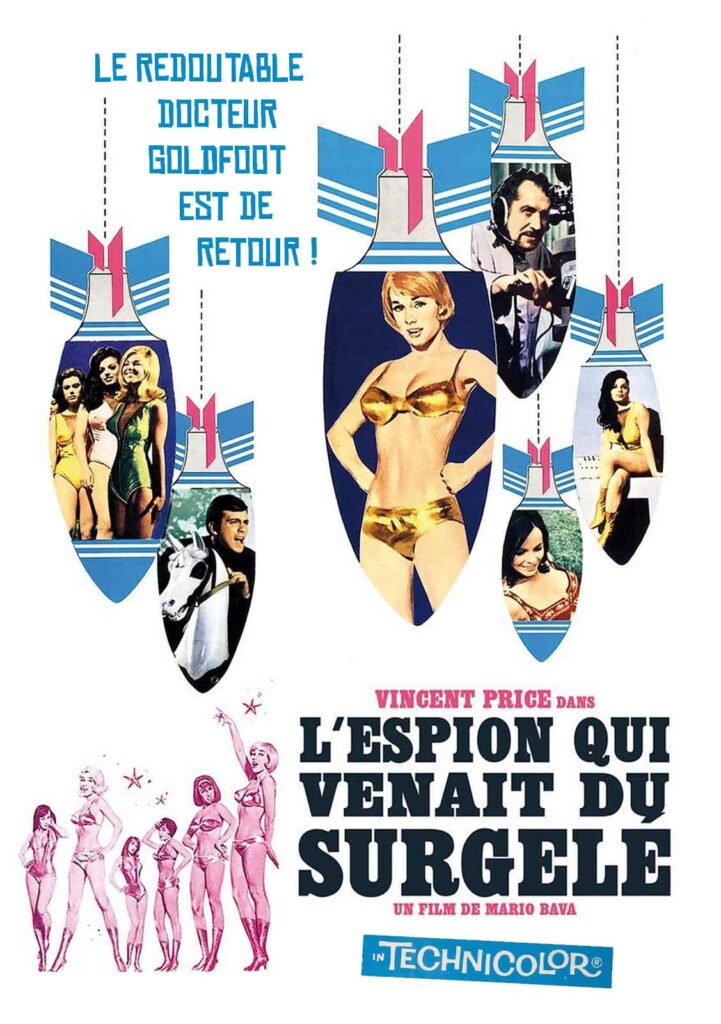

Mario Bava dirige Vincent Price et des dizaines de robots sexy en bikini dans cette seconde aventure du diabolique docteur Goldfoot…

LE SPIE VENGONO DAL SEMIFREDDO / DR. GOLDFOOT AND THE GIRL BOMBS

1966 – ITALIE

Réalisé par Mario Bava

Avec Vincent Price, Fabian, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia, Francesco Mulè, Laura Antonelli, Ennio Antonelli, Frankie Avalon, Susan Hart

THEMA ROBOTS I ESPIONNAGE ET SCIENCE-FICTION I SUPER-VILAINS

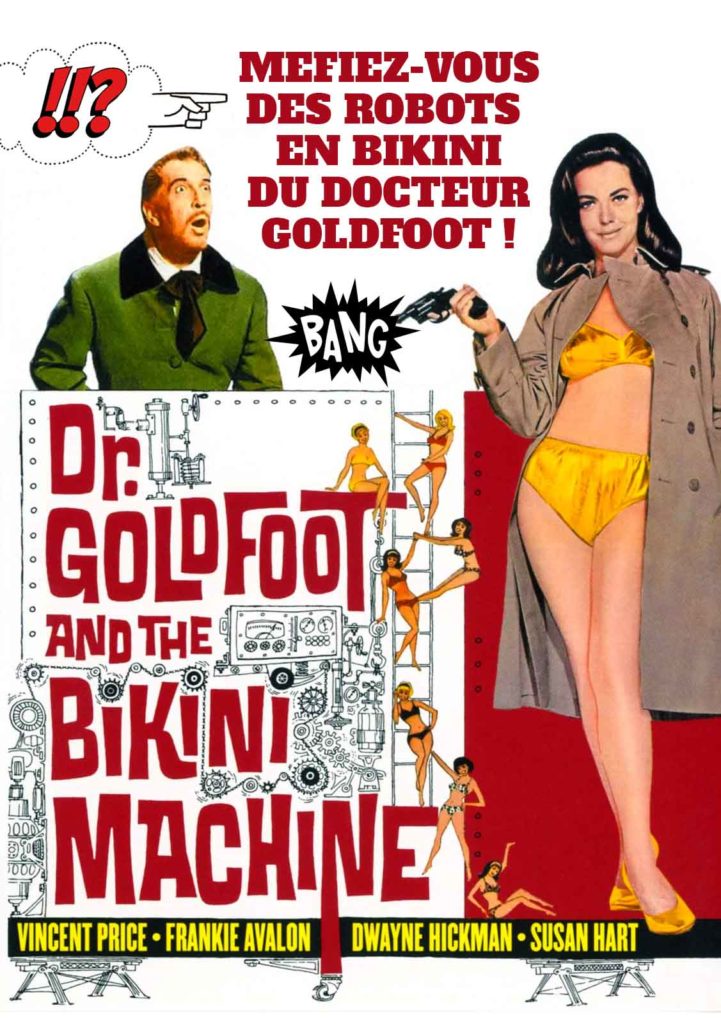

Sans être un triomphe phénoménal, Dr Goldfoot and the Bikini Machine remporta un certain succès populaire, notamment en Europe. L’idée d’une suite germe donc chez les dirigeants d’American International Pictures, qui décident de la produire en Italie pour réduire les coûts et profiter de la vogue européenne dont bénéficie alors le super-vilain incarné par Vincent Price. Pour mettre en scène ce second épisode, le nom de Mario Bava s’impose naturellement, même si son univers semble à priori très éloigné des délires du premier film. Mais A.I.P. a produit plusieurs de ses longs-métrages, le co-producteur Fulvio Lucisano le connaît bien et sa capacité à bricoler des effets spéciaux efficaces avec des budgets réduits semble un atout précieux. Les choses commencent à se compliquer lorsque le producteur James Nicholson sollicite le duo comique Franco Franchi et Ciccio Ingrassia. Très populaires en Italie mais inconnus dans le reste du monde, tous deux viennent de jouer dans Due mafiosi contro Goldginger, une parodie de Goldfinger que le public transalpin a beaucoup aimée. L’idée de Nicholson est donc de leur donner la vedette pour faire d’une pierre deux coups : à la fois une suite de Dr Goldfoot et de Goldginger. Cette idée bizarre va entraîner beaucoup de confusions pendant le tournage, qui vire rapidement au chaos. Les tensions sur le plateau (Vincent Price n’apprécie que moyennement les deux comiques de service, Mario Bava ne s’entend pas du tout avec Laura Antonelli) n’arrangeront rien.

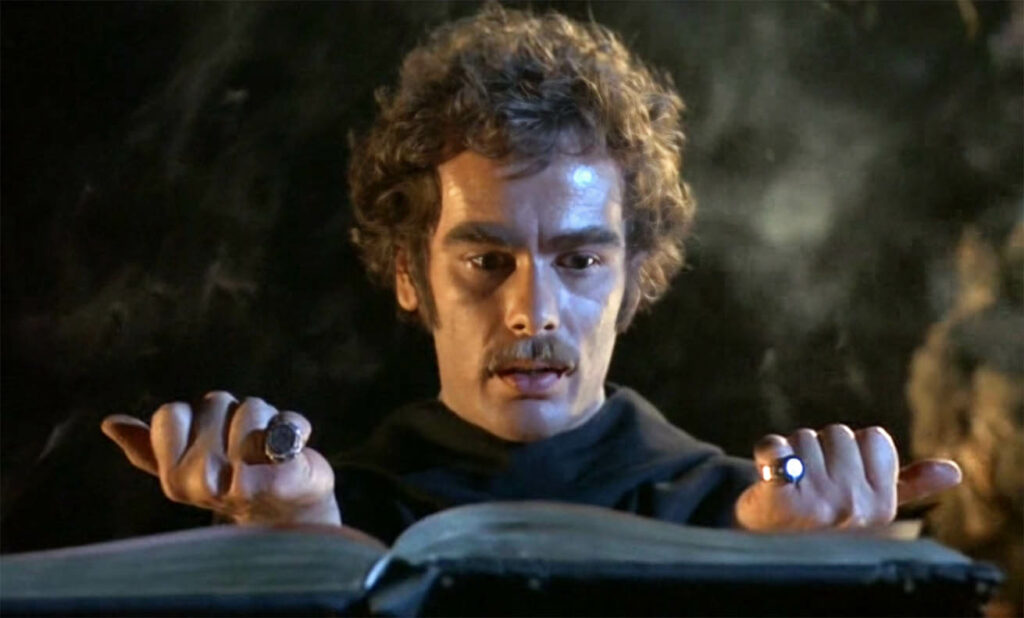

L’Espion qui venait du surgelé (déjà, quel titre !) existe en deux versions : une italienne supervisée par Bava et une américaine qui atténue les scènes des humoristes en redonnant la vedette à Vincent Price et Laura Antonelli. Le générique de la version italienne, dans lequel les deux pitres s’agitent en grimaçant tandis que se trémoussent des jolies filles en bikini (avec de nombreux gros plans insistant sur l’anatomie des demoiselles), aux accents de la chanson « Bang Bang Kissene » vociférée par Franco Franchi, donne très tôt le ton : la finesse ne sera pas au rendez-vous. La version américaine, elle, préfère commencer par un résumé du film précédent, narré par la voix de Vincent Price, extraits à l’appui. Quel que soit le montage qu’on regarde, rien n’explique comment le docteur Goldfoot a survécu après son accident explosif à la fin du premier film. Nous le retrouvons donc en pleine forme, prêt à fomenter de nouveaux plans diaboliques. Plusieurs généraux de l’OTAN sont victimes des inventions du super-vilain. Le modus operandi est toujours le même. Un robot aux allures de playmate en bikini séduit le gradé puis explose pour le réduire à néant (d’où le titre américain : Dr Goldfoot and the Girl Bombs). L’agent Bill Dexter (Fabian), accompagné de deux idiots congénitaux promus espions par erreur (Franco Franchi et Ciccio Ingrassia), vont devoir mener l’enquête. Pendant ce temps, le machiavélique Goldfoot planifie une guerre entre l’Amérique et la Russie pour pouvoir se partager la domination du monde avec la Chine…

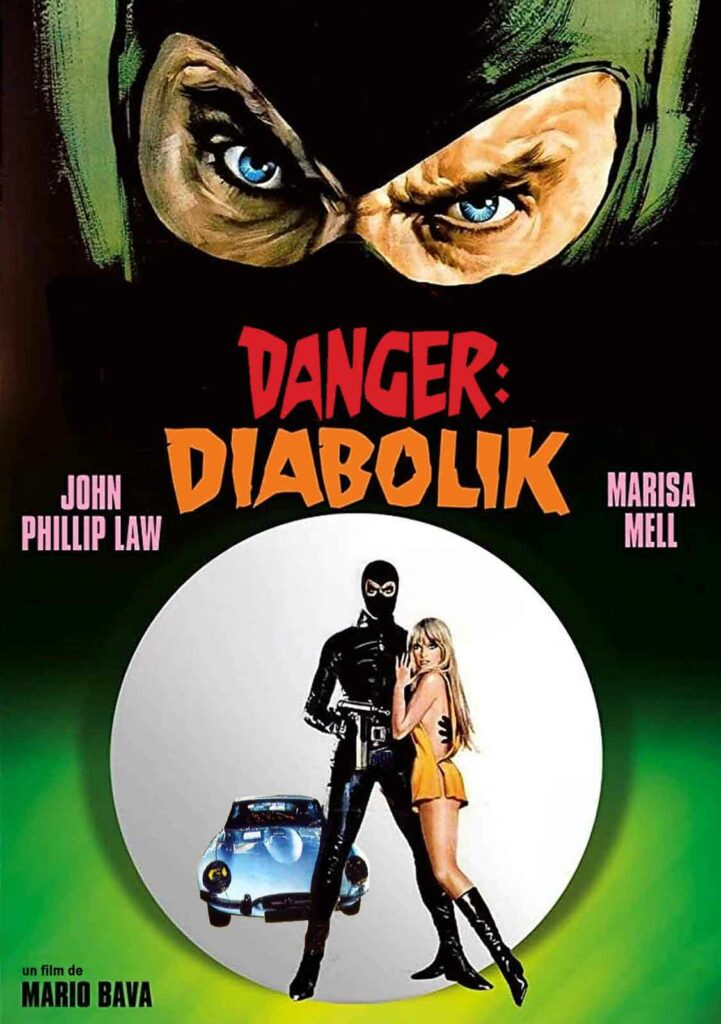

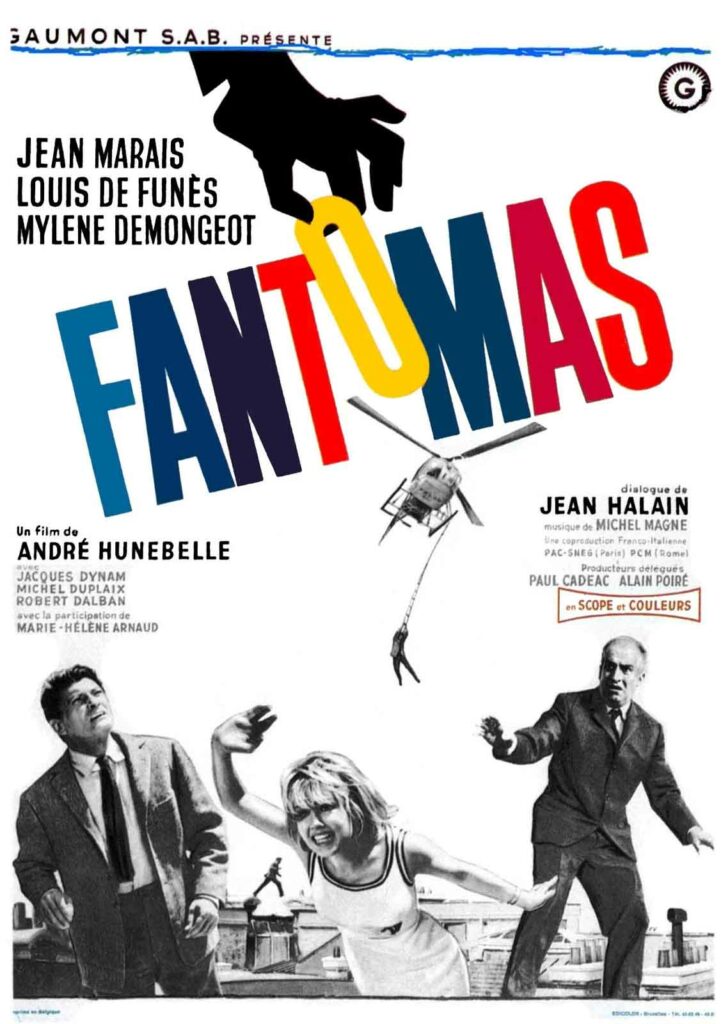

Sex Bombs

Comme on pouvait le craindre, les facéties de Franchi et Ingrassia sont pesantes et l’on se perd en conjectures sur la popularité d’humoristes aussi balourds. Les séquences les mettant en vedette multiplient les bagarres en accéléré, les bruitages de dessin animé et les éructations à répétition. D’où une grande scène de poursuite au beau milieu d’une fête foraine, en fin de métrage, où la musique clownesque et les intertitres se réfèrent ouvertement au cinéma muet. Vincent Price lui-même a rarement autant cabotiné. Notre moustachu gothique préféré s’adresse même à la caméra pour vanter la qualité de ses créatures robotiques et nous révéler ses plans. De temps à autres, il nourrit aussi les piranhas qui peuplent sa piscine avec des carcasses de viande ou se déguise en bonne sœur à la voix éraillée. Quelques gags cartoonesques émergent, comme lorsque le robot qui a pris la place de Rosanna (Laura Antonelli), victime d’un court-circuit, se met à s’agiter frénétiquement avant de s’écrouler en pièces détachées. On apprécie aussi les effets spéciaux poétiques sollicités pour montrer l’évasion des héros à bord d’une montgolfière (dans l’esprit de ce que fit Ray Harryhausen quelques années plus tôt dans L’Île mystérieuse), avec en prime l’apparition d’anges dans le ciel (dont Mario Bava, grattant sur une harpe !) et d’un avion de l’U.S. Air Force, puis le largage d’une bombe chevauchée par nos deux hurluberlus (sans doute un clin d’œil à Docteur Folamour). Mais tout ça ne vole pas très haut. Dans un registre voisin, les Fantomas de Hunebelle savaient nous dérider avec beaucoup plus d’efficacité. Pas vraiment dans son élément, Bava lui-même se rattrapera – dans l’esprit pop acidulé, bande-dessinée et super-vilain exubérant – avec le savoureux Danger Diabolik. Le Docteur Goldfoot, lui, arrêtera là ses méfaits. Et c’est tant mieux !

© Gilles Penso

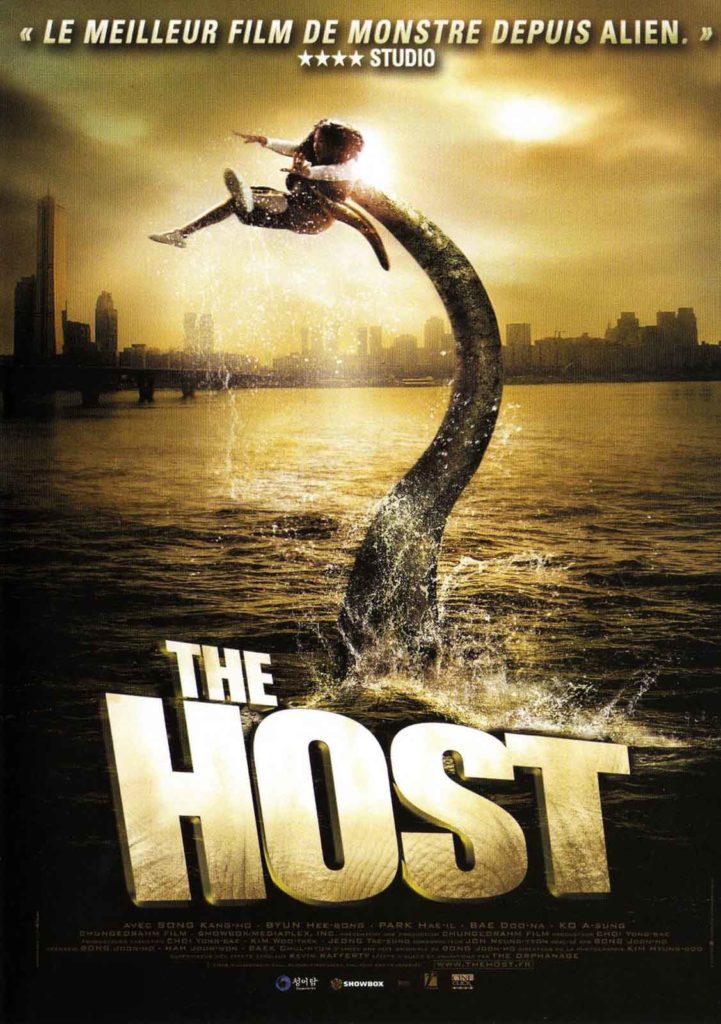

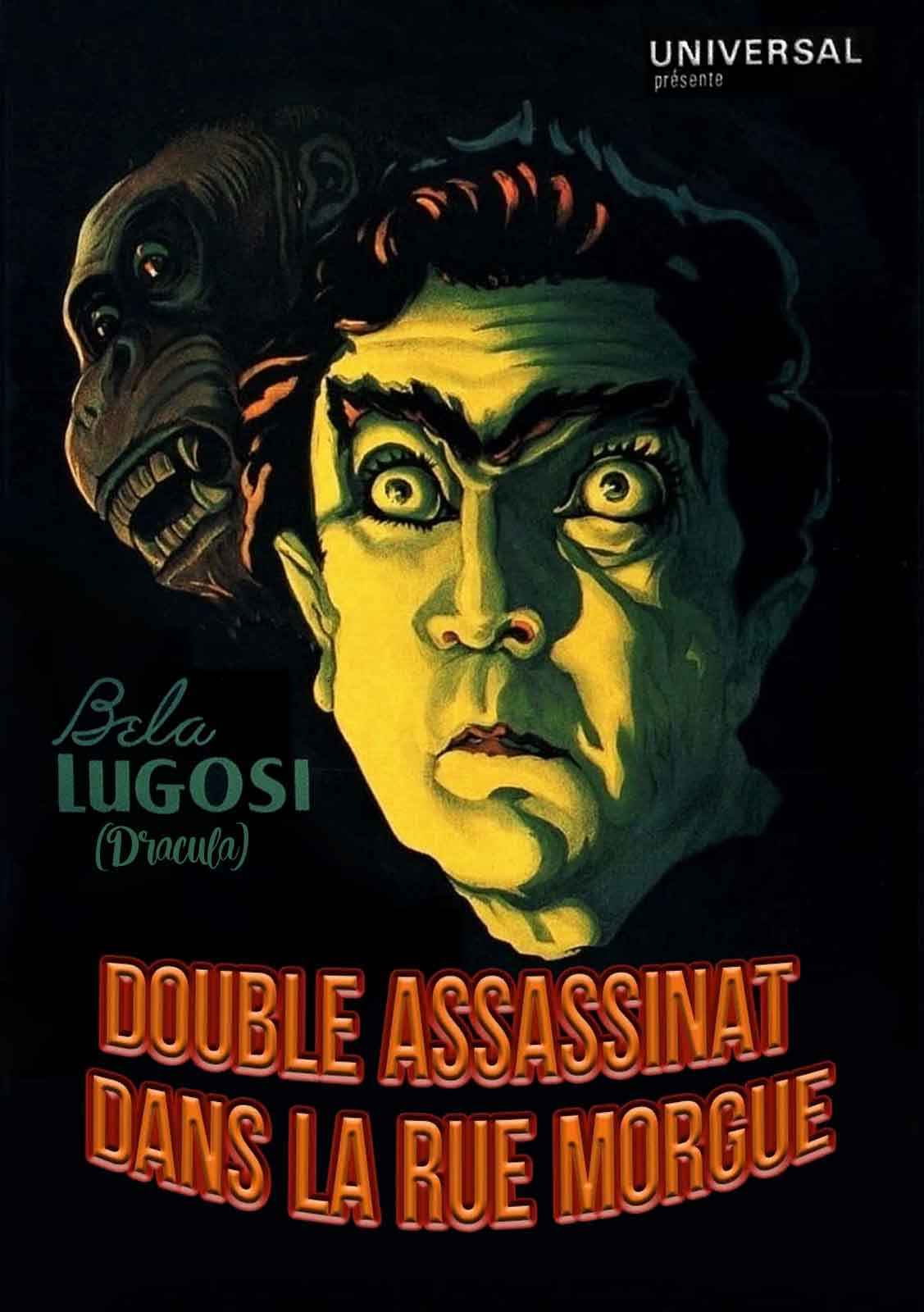

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article