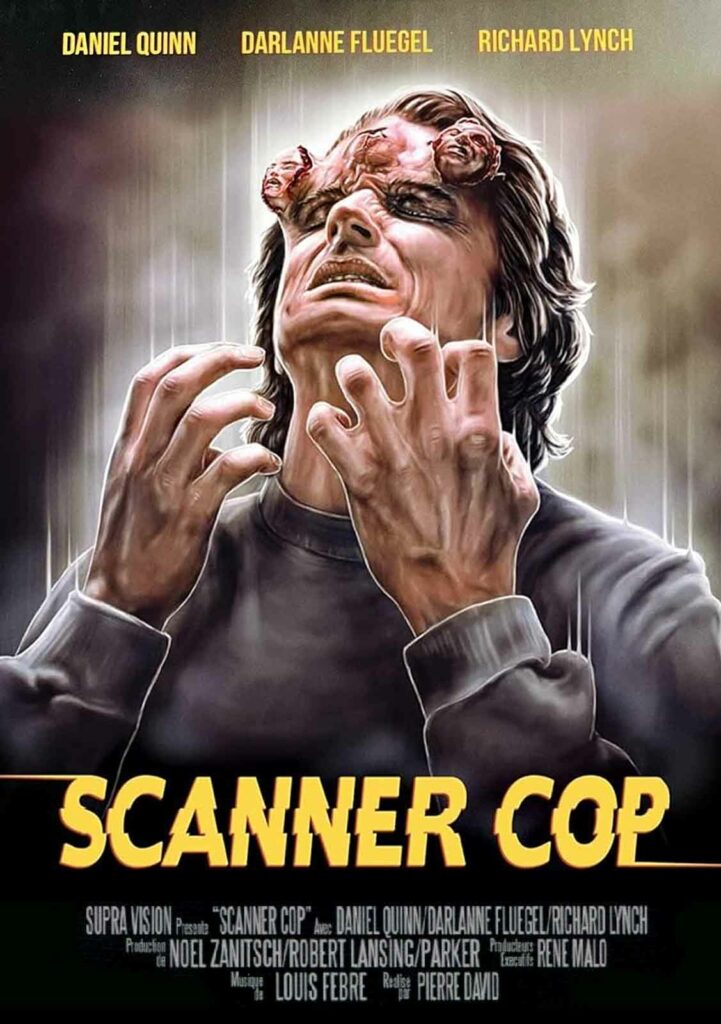

Un jeune flic doté d’un pouvoir de Scanner tente d’élucider une série de meurtres sanglants qui frappent les rangs de la police…

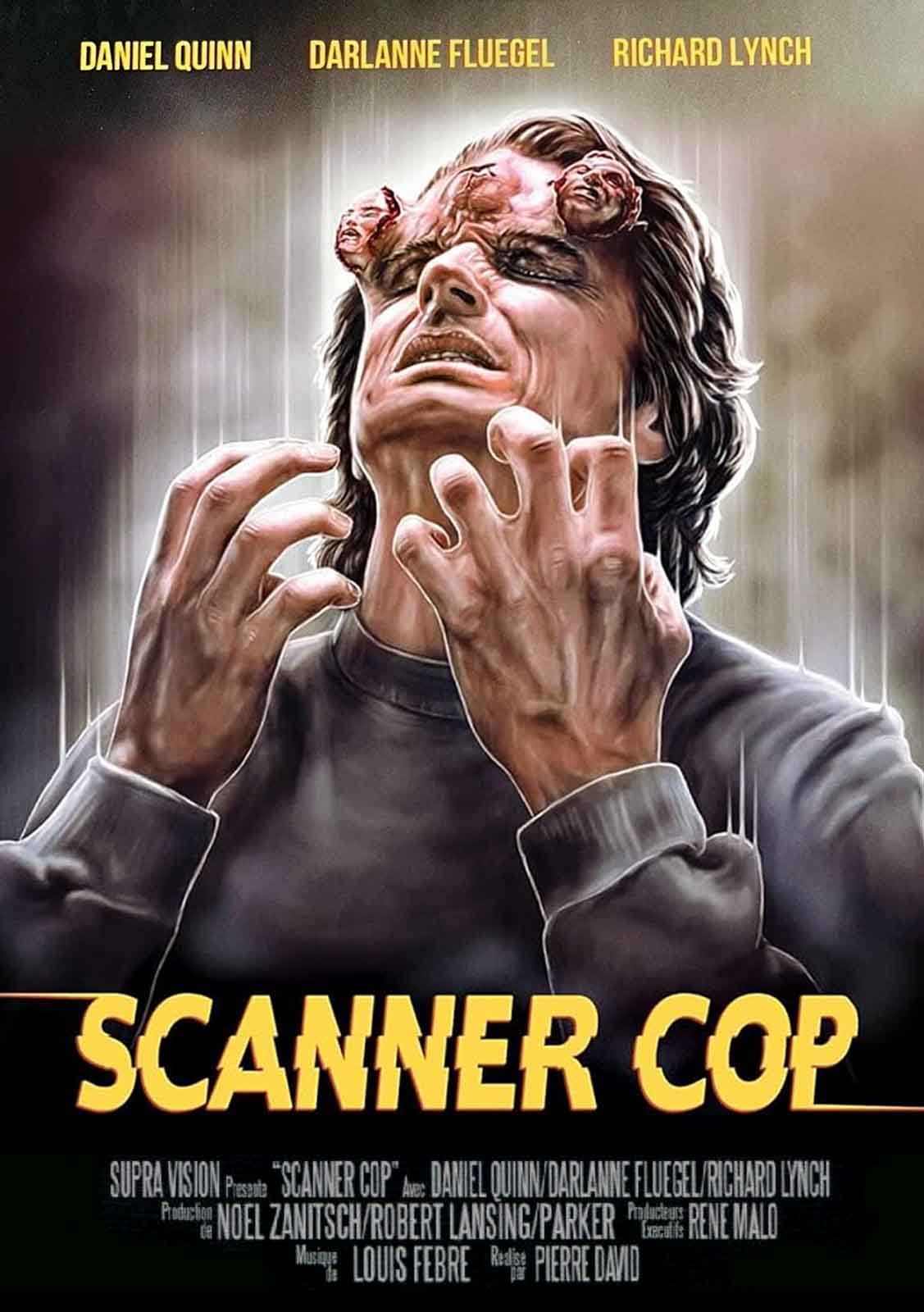

SCANNER COP

1994 – CANADA

Réalisé par Pierre David

Avec Daniel Quinn, Darlanne Fluegel, Richard Grove, Mark Rolston, Richard Lynch, Hilary Shepard, James Horan, Gary Hudson, Cyndi Pass, Luca Bercovici

THEMA POUVOIRS PARANORMAUX I SAGA SCANNERS

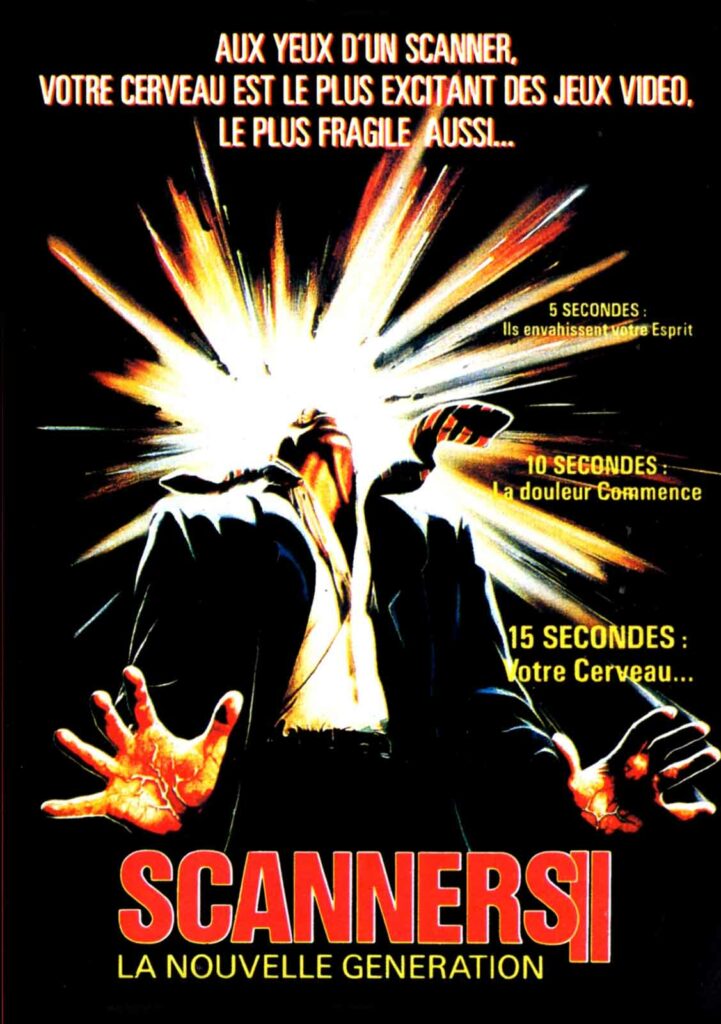

Après Scanners II et Scanners III, on aurait pu s’attendre à ce que la franchise initiée par David Cronenberg allait mourir de sa belle mort. Mais on a vu des sagas plus improbables fructifier tous azimuts, comme celle des Hurlements par exemple. Alors pourquoi ne pas continuer à décliner le concept ? C’est en tout cas l’intention du producteur Pierre David qui décide cette fois-ci de passer lui-même à la mise en scène, son « poulain » Christian Duguay étant parti tourner d’autres films et téléfilms (comme Explosion immédiate, Cauchemar en haute mer et Planète hurlante). Pour redynamiser une saga en sérieuse perte de vitesse, David choisit l’angle policier et l’attrait que le grand public semble avoir développé pour le mot « cop ». Après tout, il y a bien eu un Robocop et un Maniac Cop, alors pourquoi pas un Scanner Cop ? Contrairement aux trois films précédents, celui-ci n’est pas tourné au Canada mais sur le sol américain, principalement à Los Angeles. Finalisé par George Saunders et John Bryant (American Ninja 5, Martial Outlaw), le scénario, on s’en doute, ne fait pas dans la dentelle et n’entretient pas de lien narratif avec les précédents Scanners. Une fois de plus, aucun personnage n’assure la transition et seul le thème des êtres possédés de pouvoirs parapsychiques subsiste.

Le prologue nous montre les tourments d’un Scanner rendu fou par les maux de têtes intolérables qu’il ne peut plus endiguer, à cause de son incapacité à trouver de l’éphémérol, seul médicament susceptible de le soulager. En pleine crise, il est abattu et laisse derrière lui Sam, un petit garçon qui possède les mêmes pouvoirs que lui. Officier sur le terrain ce jour-là, le policier Pete Harrigan (Richard Grove) décide d’adopter l’enfant. Quinze ans plus tard, Harrigan est devenu chef de la police de Los Angeles et Sam (Daniel Quinn) s’est engagé à son tour dans les forces de l’ordre. Débutant, encore maladroit, Sam tient à dissimuler ses capacités paranormales et suit scrupuleusement son traitement à l’éphémérol. Mais lorsqu’une série de meurtres violents frappe ses collègues, perpétrés par des gens dont le comportement semble contrôlé à distance par une force extérieure, Sam décide de mettre ses pouvoirs au service de l’enquête, quitte à se mettre lui-même en danger de surcharge sensorielle.

Têtes multiples et monstres gluants

On ne peut pas reprocher à Scanner Cop de susciter l’ennui. Son scénario délirant autorise tous les excès – y compris cette scène impensable où Sam « scanne » un ordinateur de la police pour affiner un portrait-robot ! – et les effets spéciaux confiés à John Carl Buechler ne s’imposent aucune limite. D’où une série d’images cauchemardesques excessives, comme ce passage devenu fameux au cours duquel un Scanner devenu fou voit pousser trois hideux visages miniatures sur son front. Étant donné que les assassins sous hypnose sont frappés d’hallucinations et voient des monstres à la place des policiers qu’ils s’apprêtent à tuer, Buechler peut pousser le bouchon encore plus loin, lâchant sur les écrans des démons grimaçants ou des aliens insectoïdes gluants. Tout est donc permis, même ces images mentales malsaines d’un hôpital psychiatrique mué en antichambre de l’enfer, sans oublier bien sûr le passage incontournable de la franchise : la tête qui explose. Côté casting, Scanner Cop ne fait pas beaucoup d’éclat. Son héros, campé par une sorte de sosie de Brad Dourif jeune, est d’une exaspérante platitude. Et Si Richard Lynch est parfait en méchant, comme toujours, on ne peut pas en dire autant de la diseuse de bonne aventure gothique qui lui sert de bras droit, jouée par Hilary Shepard qui en fait des tonnes dans le registre du ricanement sarcastique. Refusant de s’arrêter en si bon chemin, Pierre David enchaînera avec Scanner Cop 2.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article