Vous connaissez tous l’histoire de Jésus, mais que savez-vous de sa mère ? Cette « prequel » vous dit tout…

MARY

2024 – USA / UK

Réalisé par D.J. Caruso

Avec Noa Cohen, Ido Tako, Ori Pfeffer, Hilla Vidor, Dudley O’Shaughnessy, Anthony Hopkins, Ray Clark, Mili Avital, Stephanie Nur, Ait ben Azzouz Brahim

Voilà longtemps que la vie de Jésus intéresse le cinéma, réinventée à travers le prisme de réalisateurs aussi dissemblables que Pier Paolo Pasolini, Franco Zeffirelli, Martin Scorsese, Mel Gibson ou même les Monty Pythons. La génitrice du Christ, en revanche, n’eut pas si souvent les honneurs des écrans (même si Kevin Connor et Catherine Hardwicke, entre autres, se penchèrent sur son histoire). Persuadé qu’un grand film restait à consacrer à la vie de la Sainte Vierge, celle par qui le miracle de l’immaculée conception se révéla au monde, si l’on en croit le Nouveau Testament, D.J. Caruso (Paranoïa, LŒil du mal, Numéro quatre) se lança dans l’aventure. « Je voulais inspirer, en particulier les jeunes téléspectateurs, en les poussant à se dire : “Wow, cette fille pourrait être mon amie“ », confesse le cinéaste. « Je sais qu’elle est cette icône que nous vénérons tous, mais en même temps, elle était aussi une jeune femme qui prit des décisions compliquées et vécut des choses difficiles. Je voulais la rendre humaine pour qu’elle soit accessible à tous. » (1). Catholique pratiquant à la foi inébranlable, Caruso appréhende de fait la mise en scène de Marie comme une sorte d’acte sacré. « Nous sommes en mission pour le Seigneur » affirmaient les Blues Brothers. Notre homme pourrait en dire autant.

Soucieux de rendre justice aux personnages tels que les décrit la Bible, le réalisateur travaille avec la bénédiction – au sens propre et figuré ! – de l’évêque David G. O’Connell, « conseiller spirituel » pendant le tournage, et du pasteur Joel Osteen, producteur exécutif du film. Le scénariste lui-même, Timothy Michael Hayes, consulte bon nombre de sommités représentant les trois grandes religions monothéistes avant d’attaquer l’écriture. Pas moins de 75 versions du script seront nécessaires avant l’obtention d’une version définitive validée par tout le monde. Pour autant, Marie prend ses distances avec un matériau original qui, de toutes façons, se prête à toutes les interprétations. Le personnage de Joseph, notamment, est beaucoup plus jeune que la représentation traditionnelle. Caruso tient à conter une romance candide et pure, ce qu’une trop grande différence d’âge entre le charpentier et la sainte aurait selon lui entravé. Dans sa volonté de toucher le jeune public, le réalisateur n’hésite pas à emprunter certains tics des blockbusters de studio, comme cette voix off de Marie, façon super-héros, qui annonce d’emblée aux spectateurs : « Vous croyez connaître mon histoire, mais ce n’est pas le cas ». Finalement, Marie s’appréhende comme une « origin story », la volonté de Caruso étant visiblement d’en faire une sorte de prequel de La Passion du Christ.

Il est né le divin enfant

Il faut reconnaître que Marie est un film de facture très honnête, réalisé avec efficacité dans de beaux décors marocains, interprété avec conviction par une poignée de comédiens solides. Si Anthony Hopkins – seul visage célèbre du casting -, cabotine volontiers sous la défroque d’un roi Hérode qu’on croirait échappé d’une pièce de Shakespeare, la méconnue Noa Cohen se révèle très à son aise dans le rôle pas simple de l’enfant devenue femme puis mère, en un subtil mélange de force et de fragilité, de soumission à l’autorité rigide et de révolte face aux carcans d’une société redoutablement archaïque. Hélas, le film se montre incapable de prendre de la hauteur, de transporter ses spectateurs, de se gorger d’emphase, de lyrisme et de fulgurance. Marie reste désespérément plat, même dans ses brefs accès de violence, dans ses recours frontaux au surnaturel (via les interventions de l’archange Gabriel et d’un démon luciférien) ou dans ses moments de suspense (la traque, l’incendie final). Rien ne dépasse, tout est très sage, très propre, très convenable. Sans doute D.J. Caruso s’est-il trop laissé brider par sa propre fascination pour le sujet, manquant du recul nécessaire pour transcender cette histoire avec l’audace nécessaire. Marie aurait pu être un grand film. Ce n’est finalement qu’un téléfilm luxueux qui ne marquera sans doute pas les mémoires.

© Gilles Penso

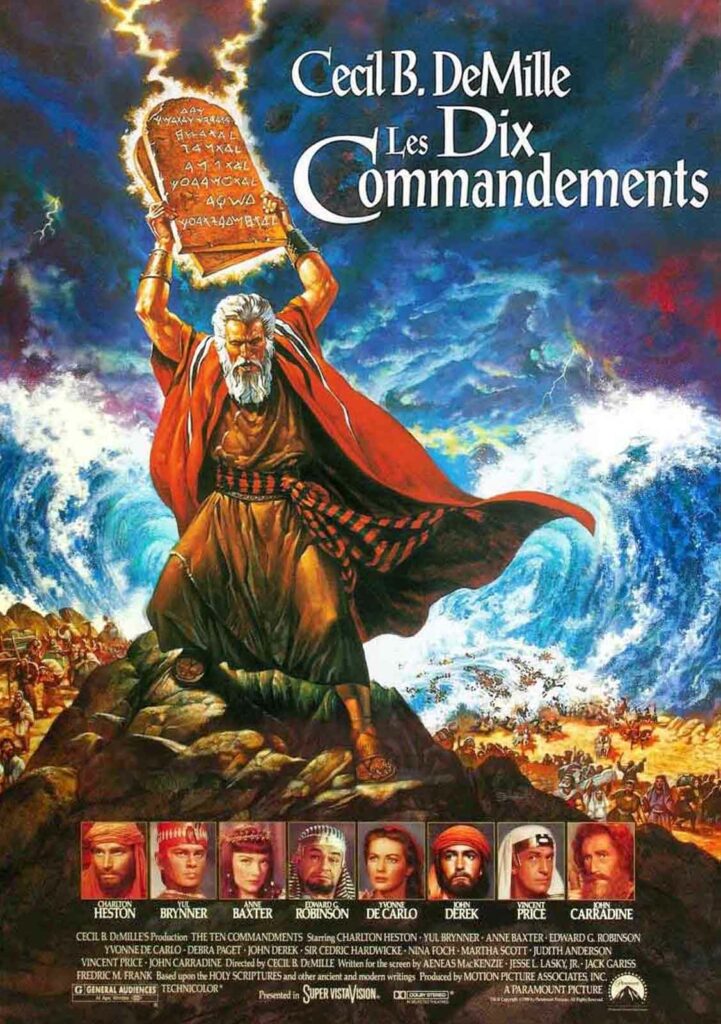

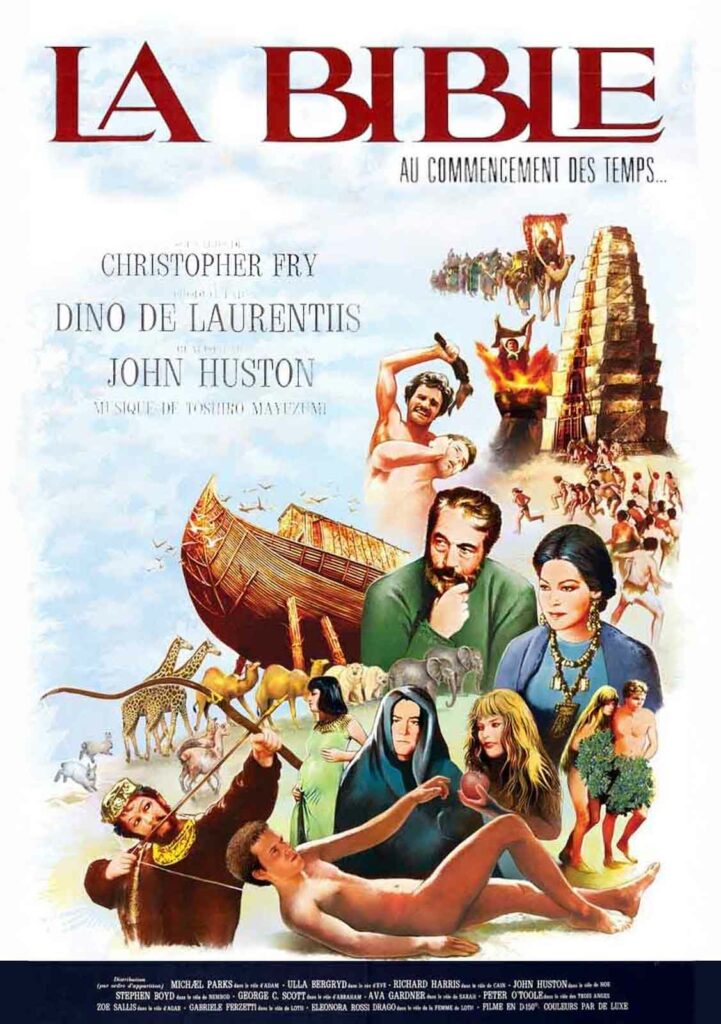

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article