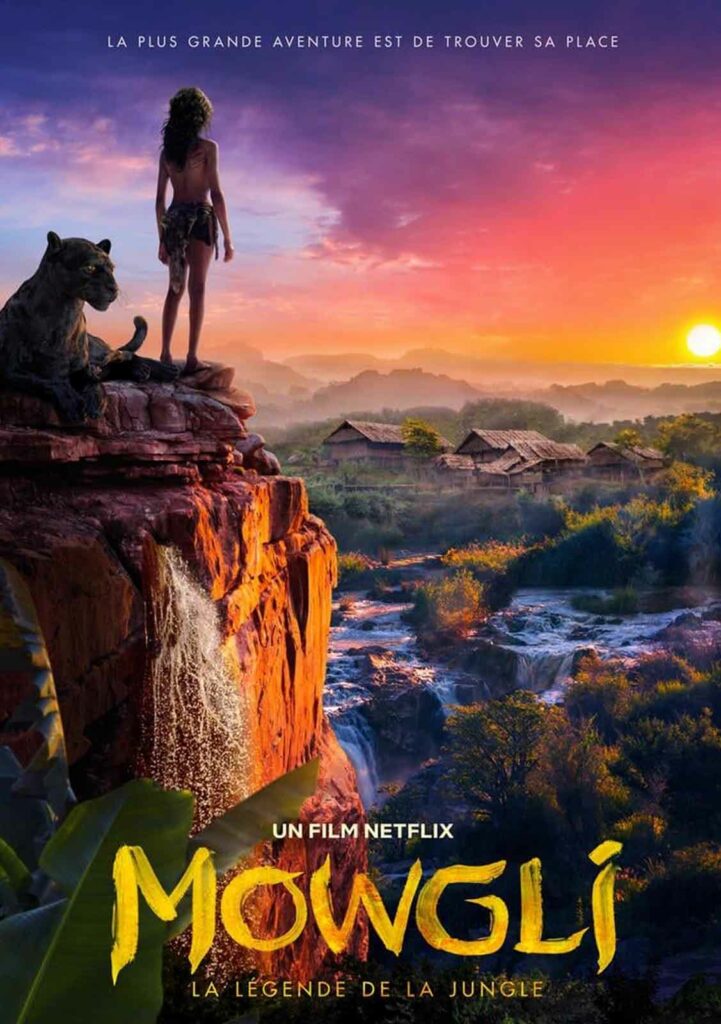

Andy Serkis réalise une version très personnelle du « Livre de la Jungle », plus proche de Kipling que de Disney…

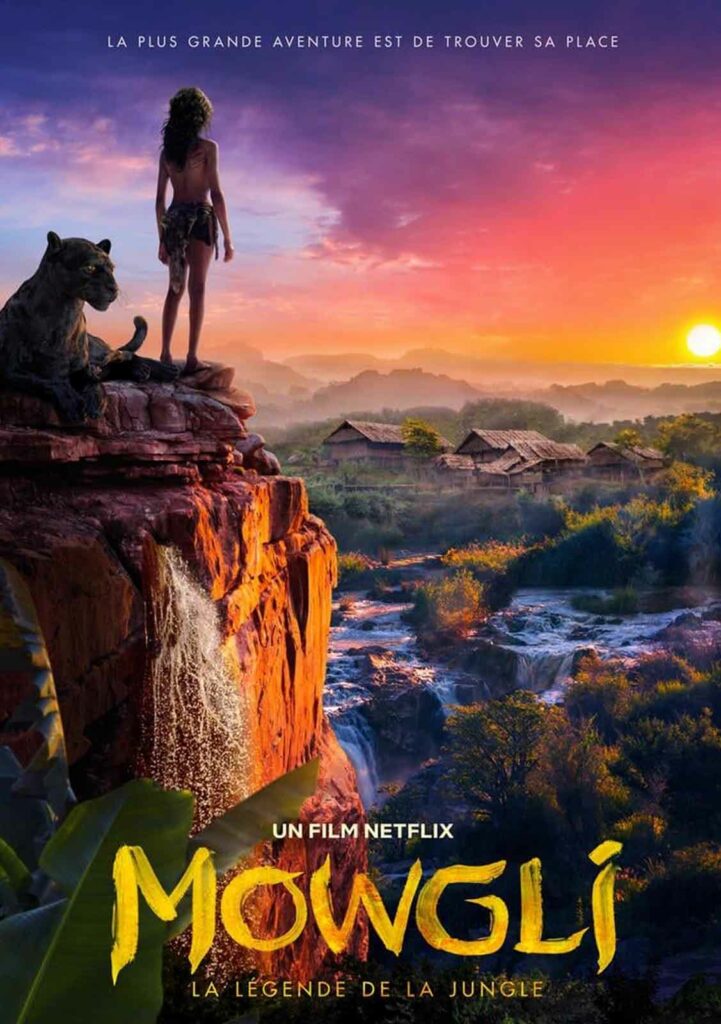

MOWGLI: LEGEND OF THE JUNGLE

2018 – USA

Réalisé par Andy Serkis

Avec Rohan Chand, Matthew Rhys, Freida Pinto et les voix de Christian Bale, Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch, Naomie Harris, Andy Serkis, Peter Mullan

THEMA EXOTISME FANTASTIQUE

Il aurait pu sembler hardi, pour ne pas dire inconscient, de lancer sur les écrans une version « live » du « Livre de la jungle » deux ans à peine après celle – couronnée de succès – de Jon Favreau. Comment éviter la comparaison et espérer faire concurrence à Disney ? En réalité, le projet de ce Mowgli était en développement depuis plusieurs années avec en ligne de mire une distribution en salles en 2016 ou 2017. C’est en entendant parler de la sortie imminente du remake disneyen que les producteurs décidèrent de repousser sa date de sortie. Et c’est finalement la plateforme Netflix qui hérita du bébé. Connu pour ses talents d’acteur – surtout en tant que spécialiste de la « performance capture » via ses prestations dans Le Seigneur des Anneaux, King Kong ou la saga La Planète des singes -, Andy Serkis caressait depuis quelques années l’ambition de passer à la mise en scène. Il fit son baptême derrière la caméra avec la romance Breathe, avant de s’attaquer à ce Mowgli qui, selon ses propres aveux, est la concrétisation d’un rêve d’enfant. Alors tant pis si Le Livre de la jungle de Disney menace de laisser planer son ombre sur son second long-métrage. Serkis entend bien proposer une vision personnelle des écrits de Rudyard Kipling et refuse d’ailleurs le recours à un univers 100% virtuel – c’était le choix de la version de Favreau – pour partir tourner plusieurs séquences dans des extérieurs naturels d’Afrique du Sud.

Pour s’affranchir du dessin animé de 1967, qui demeure la référence absolue et le modèle de nombreuses adaptations ultérieures, Serkis et la scénariste Callie Kloves tiennent à redonner aux animaux la place qu’ils occupaient dans le matériau littéraire d’origine. Baloo (qu’incarne Serkis lui-même) redevient donc le tuteur autoritaire de Mowgli, Bagheera (Christian Bale) son « grand frère » conciliant et magnanime, Kaa (Cate Blanchett) un être énigmatique et tout-puissant. Le Roi Louie, lui, n’a pas droit de cité, puisque sa présence (imaginée spécifiquement pour le film animé de 1967) est contradictoire avec la vision anarchique du peuple singe tel que le décrivait Kipling. Quant au tigre Shere Khan (Benedict Cumberbatch), il apparaît ici sous des atours particulièrement effrayants. Le design ne cherche jamais à rendre les personnages particulièrement mignons ou attendrissants, opérant un exercice délicat d’équilibrisme entre l’hyperréalisme et la fantasmagorie. D’où ce serpent monumental qui déploie des anneaux interminables ou ce vénérable éléphant, aussi grand qu’un mammouth, dont le corps gigantesque semble presque avoir fusionné avec la forêt. La performance technique qui donne vie à ces créatures en motion capture est remarquable, rivalisant sans mal avec celle du film de Favreau.

L’enfant sauvage

Au milieu de cette faune hétéroclite, Mowgli trouve son interprète idéal sous les traits juvéniles de Rohan Chand. Ni homme ni loup mais un peu des deux, la « petite grenouille » (c’est la traduction de son nom) est comme un poisson dans l’eau au milieu des loups, même si certains d’entre eux ne se privent pas de lui faire savoir qu’il est trop différent pour faire partie du clan, comme une sorte de « vilain petit canard » en somme. Mais lorsqu’il se retrouve momentanément recueilli dans un village d’homme, il a tout d’une bête féroce, conforme à l’enfant sauvage que mettait en scène François Truffaut en 1970. Nulle part à sa place, étranger partout, c’est peut-être justement ce statut d’éternel « inadapté » qui lui permettra d’assurer une paix fragile entre humains et animaux. Tel est le moteur dramatique majeur de Mowgli. La sauvagerie est de mise dans le film, car telle est la loi de la jungle, quitte à proposer un spectacle qui ne sera pas adapté au public le plus jeune. On saigne et on meurt – parfois brutalement – dans ce Mowgli audacieux et pas particulièrement consensuel. Andy Serkis y démontre la vision et la virtuosité d’un metteur en scène talentueux, même si ces qualités s’évaporeront hélas lorsqu’il s’attèlera au calamiteux Venom : Let There Be Carnage quelques années plus tard.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article