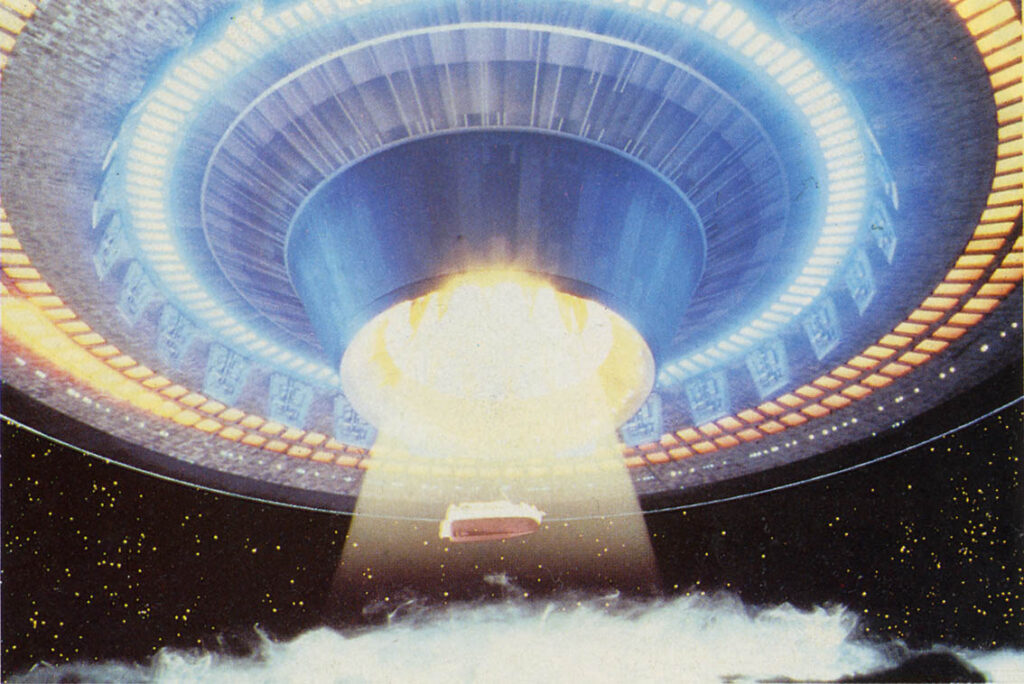

Des cocons abritant des formes de vie extraterrestres sont entreposés dans une piscine en Floride et provoquent d’étranges phénomènes…

COCOON

1985 – USA

Réalisé par Ron Howard

Avec Don Ameche, Wilford Brimley, Hume Cronyn, Brian Dennehy, Jack Gilford, Steve Guttenberg, Tahnee Welch

THEMA EXTRA-TERRESTRES

C’est Robert Zemeckis qui devait au départ réaliser Cocoon. Alors qu’il était en train de finaliser À la poursuite du diamant vert, le studio 20th Century Fox lui confia ce scénario prometteur écrit par Tom Benedek d’après un roman de David Saperstein. Zemeckis y passa beaucoup de temps, séduit par ce mélange de comédie et de science-fiction visiblement très influencé par l’univers de son mentor Steven Spielberg. Le récit de Cocoon regorge en effet de références à Rencontres du troisième type et à E.T., mais aussi au second sketch de La Quatrième dimension. Mais lorsqu’un premier montage d’À la poursuite du diamant vert fut projeté aux cadres de la Fox, ils détestèrent le résultat (ignorant évidemment que ce délicieux film d’aventure allait conquérir le grand public et secouer le box-office, si les costumes-cravates des grands studios avaient du flair ça se saurait !). Comme en outre les deux précédents longs-métrages de Zemeckis, Crazy Day et La Grosse magouille, ne déplacèrent pas les foules, le réalisateur fut gentiment remercié et dépossédé du projet… pour s’en aller triompher avec Retour vers le futur produit par le studio concurrent Universal ! Entretemps, Cocoon fut confié à Ron Howard, qui venait alors de signer Splash !

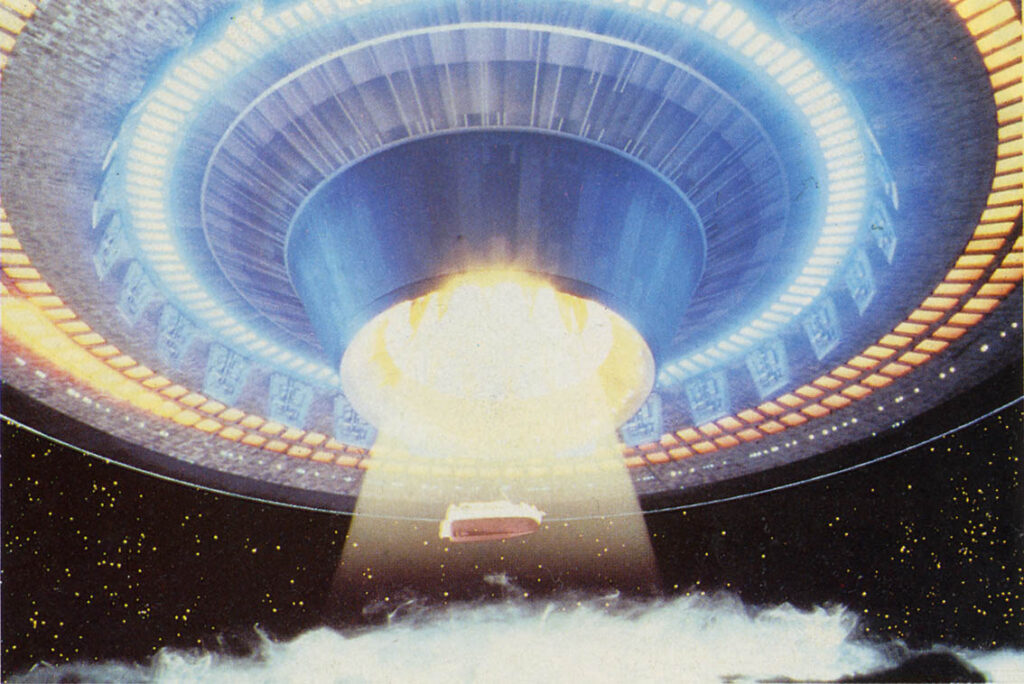

L’histoire de Coccon commence au large de la Floride, dans les ruines d’un temple sous-marin. Là reposent vingt sarcophages de pierre incrustés de coquillages. Au cœur de ces lourds « cocons » sommeillent depuis dix mille ans d’étranges créatures venues d’une autre planète. Leur secret : l’éternelle jeunesse. A quelques kilomètres de là se trouve une coquette maison de repos. Trois inséparables amis, Art (Don Ameche), Ben (Wilford Brimley) et Joe (Hume Cronyn), y coulent des jours paisibles avers leurs compagnes Bess (Gwen Verdon), Mary (Maureen Stapleton) et Alma (Jessica Tandy). Sémillants, farceurs et enjoués, ils s’introduisent clandestinement dans une propriété limitrophe à leur établissement pour profiter de la piscine. Mais au fond de l’eau ont été déposés les « cocons ». Ben, Art et Joe, sans que leur corps ne se modifie, commencent alors à rajeunir intérieurement, ignorant que cette cure de jouvence inattendue a des origines extraterrestres.

Cure de jouvence

Parallèlement aux aventures de nos joyeux retraités, qui livrent aux spectateurs une vision optimiste et réaliste de la vieillesse, réservant – une fois n’est pas coutume – au « troisième âge » un rôle de premier plan dans un film de science-fiction, Cocoon s’intéresse à un sympathique capitaine de bateau, Jack Bonner (Steve Guttenberg, tout juste échappé de Police Academy) et à sa romance naissance avec l’énigmatique Kitty (Tahnee Welch, qui a de toute évidence hérité des charmes de sa mère Raquel). Les deux intrigues finissent par se rejoindre lorsque se révèle l’origine extra-terrestre de la belle inconnue. Drôle, tendre, surprenant, léger et résolument divertissant, Cocoon est un cocktail parfaitement équilibré qui sut séduire le grand public et s’imposa comme l’un des « feel good movies » favoris du public des années 80. Cocoon marque aussi la première collaboration de Ron Howard avec le compositeur James Horner, qui l’accompagnera ensuite sur de nombreux films (notamment Willow, Apollo 13, Le Grinch et Un homme d’exception). Pour l’anecdote, Wilford Brimley n’avait que quarante-neuf ans au moment du tournage, teignant ses cheveux en gris pour avoir l’air aussi âgé que ses camarades. Quant à Don Ameche, il remporta un Oscar pour son rôle dans le film. Trois ans plus tard, une suite anecdotique sera réalisée par Daniel Petrie sous le titre Cocoon le retour.

© Gilles Penso

Partagez cet article