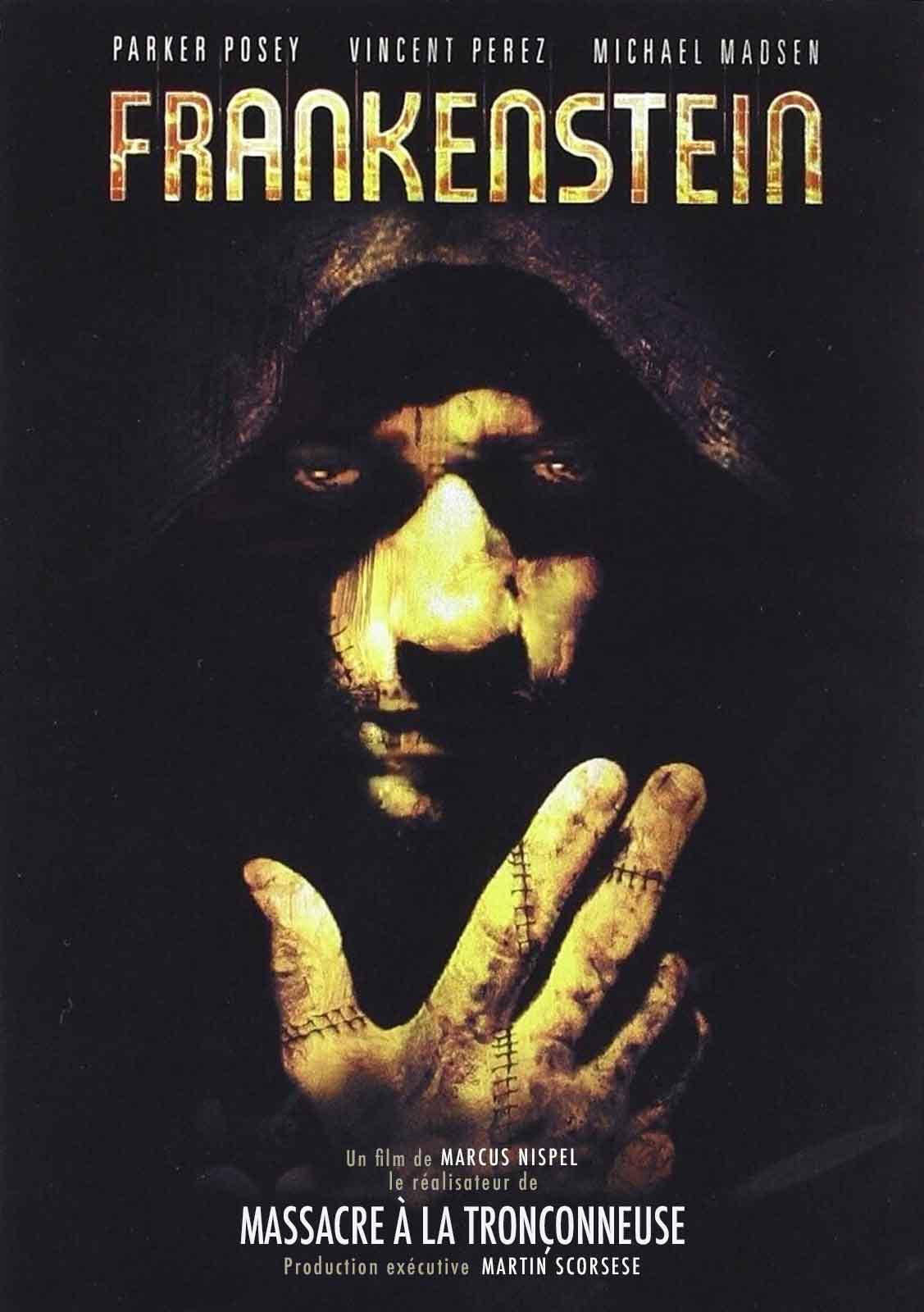

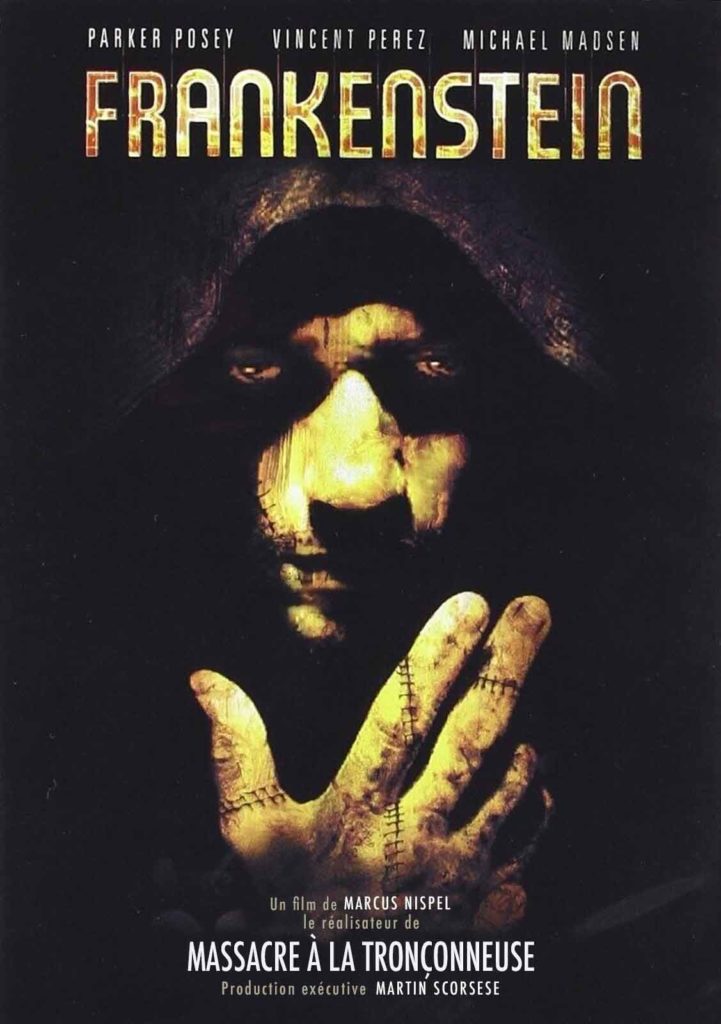

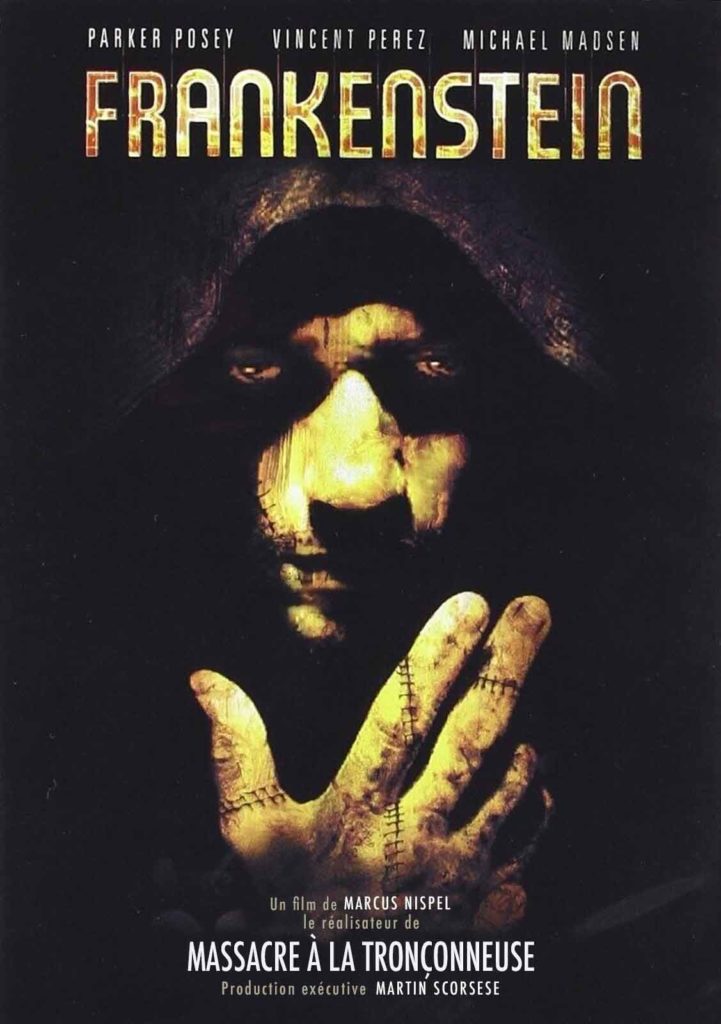

Le réalisateur Marcus Nispel et le producteur Martin Scorsese modernisent le célèbre mythe avec Vincent Perez dans le rôle du monstre…

FRANKENSTEIN

2004 – USA

Réalisé par Marcus Nispel

Avec Parker Posey, Vincent Perez, Thomas Kretschmann, Adam Goldberg, Michael Madsen, Ivana Milicevic

THEMA FRANKENSTEIN

C’est l’écrivain Dean Koontz qui est à l’origine de cette relecture inédite du mythe de Frankenstein. Avec son collaborateur Kevin Anderson, le célèbre romancier prévoit à l’origine une série télévisée. Tout se met en place pour un premier épisode sous forme de téléfilm ambitieux dont le producteur exécutif est Martin Scorcese en personne. Mais Koontz ne parvient pas à s’entendre avec la compagnie de production USA Networks et préfère tranquillement quitter le navire. Son idée ne reste pas inexploitée pour autant, puisqu’il en tirera une série de cinq romans entre 2005 et 2011 : « Le Fils prodigue », « La Cité de la nuit », « Le Combat final », « Lost Souls » et « The Dead Town ». Koontz autorise tout de même USA Networks à adapter l’idée initiale sous forme de téléfilm, à condition que son nom ne figure pas au générique. Scorsese reste alors attaché au projet et c’est Marcus Nispel qui hérite de la mise en scène. Le réalisateur a alors le vent en poupe, ce Frankenstein se situant exactement entre son remake de Massacre à la tronçonneuse et son audacieux Pathfinder.

Rien n’est gothique dans l’approche du film, ce qui constitue en soi une surprise. Nous sommes dans un cadre moderne et urbain. Alors qu’ils enquêtent sur les meurtres d’un tueur en série qui mutile et prélève les organes internes de ses victimes, deux enquêteurs de la police de la Nouvelle-Orléans, l’inspectrice Carson O’Conner (Parker Posey) et son partenaire Michael Sloane (Adam Goldberg), apprennent que Victor Frankenstein (Thomas Kretschmann), qui se fait désormais appeler Victor Helios, est toujours en vie. Le savant a créé plusieurs créatures génétiquement modifiées dans l’intention de constituer une légion d’adeptes qui l’aideront à renverser l’ancienne race (autrement dit les humains). Sa toute première création, le monstre original (Vincent Perez), qui se fait désormais appeler Deucalion, est également en vie. « Je viens de corps récupérés dans un cimetière de prison », déclare-t-il. « Le cœur d’un voleur, les mains d’un étrangleur, les yeux d’un tueur à la hache et la force vitale d’un orage. » Or cette créature cherche à tuer l’homme qui lui donna vie, reprenant à son compte le fameux motif de l’apprenti sorcier et de ses travers.

« La nouvelle race »

L’intérêt majeur de cette nouvelle version est sa tentative de moderniser le récit de Mary Shelley en mixant l’atmosphère glauque de l’horreur urbaine à celle, beaucoup plus terre à terre, des films policiers. Comme toujours chez Marcus Nispel, la mise en scène est stylisée et la photographie extrêmement soignée, le directeur de la photographie Daniel Pearl ayant opté pour un tournage au format Super 16 mm. Sa caméra s’attarde volontiers dans les recoins de décors sinistres à souhait. L’idée de muer le docteur Frankenstein en savant génial mais mégalomane ayant donné naissance à une légion d’êtres « supérieurs » qu’il a baptisé « les siens » s’avère fascinante. Thomas Kretschmann est convaincant sous la défroque du démiurge et Vincent Perez nous surprend très agréablement dans la peau du monstre Deucalion. Dommage que le film se termine en queue de poisson sans dénouement digne de ce nom. Le syndrome du pilote de série TV saute aux yeux, mais ce premier film restera sans suite. Ironiquement, une mini-série consacrée à Frankenstein sera distribuée sur les petits écrans la même année, sous la direction de Kevin Connor, dans une version beaucoup plus « orthodoxe » et fidèle à la plume de Mary Shelley.

© Gilles Penso

Partagez cet article