La femme d’un archéologue enquête sur un site antique autour duquel s’enchaînent les assassinats mystérieux

ASSASSINIO AL CIMITERO ETRUSCO

1982 – ITALIE

Réalisé par Sergio Martino

Avec Elvire Audray, Paolo Malco, Claudio Cassinelli, Marilu Tolo, John Saxon, Van Johnson, Wandisa Guida, Gianfranco Barra, Franco Garofalo

THEMA TUEURS I POUVOIRS PARANORMAUX I MORT

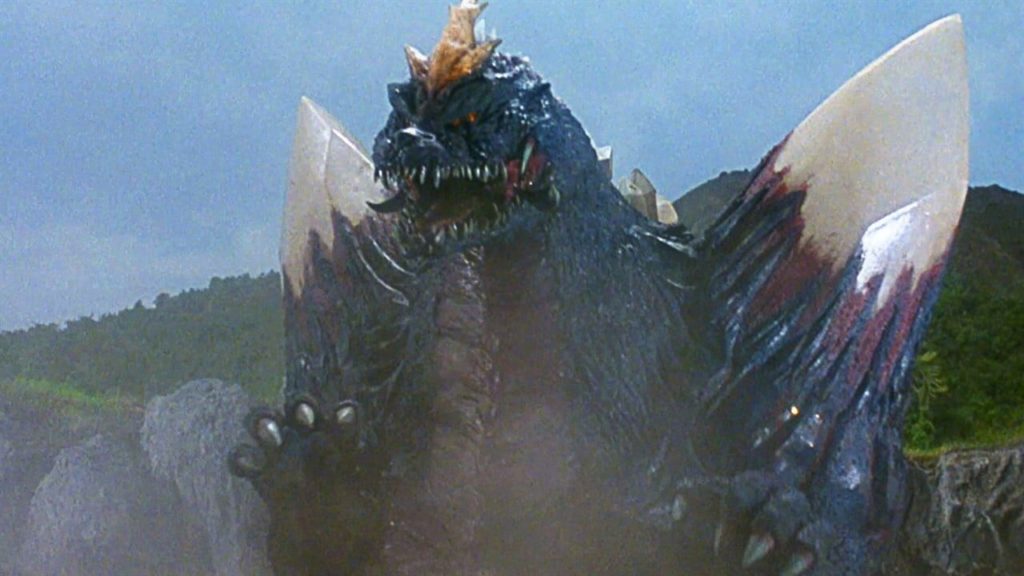

Dissipons tout de suite un malentendu : la superbe affiche de Crimes au cimetière étrusque, qui ornait jadis les boîtiers VHS du film et fit pâlir d’envie moult amateurs de vidéoclubs, n’a pas grand-chose à voir avec le spectacle que propose le film. Aucun zombie pétrifié au regard luisant ne vient hélas occire de victime féminine en brandissant un couteau à la lame tranchante. Tout ceci n’est que le délire d’un talentueux affichiste qui, une fois n’est pas coutume en cette époque bénie des jaquettes fantaisistes, nous vendit du rêve. Situé dans la prolifique filmographie de Sergio Martino quelque part entre Le Grand alligator et 2019 après la chute de New York, Crimes au cimetière étrusque (le mot « crime » s’orthographiant parfois au singulier au gré des distributions et rééditions du film) est d’abord conçu comme une série télévisée en huit parties, les titres pressentis étant Il Misterio degli Estruchi (« Le Mystère des Étrusques ») ou Lo Scorpione a due code (« Le Scorpion à deux queues »). Tournée en 16 mm pendant quatre mois, en extérieurs italiens et en studio à Rome (avec quelques séquences additionnelles filmées à New York pour assurer le caractère international de la chose), cette aventure fantastico-horrifico-exotico-policière se transformera finalement en long-métrage cinéma. Scénaristes de cette œuvre improbable, Ernesto Gastaldi (Mon nom est personne) et Dardano Sacchetti (L’Enfer des zombies) écrivirent probablement le script sous l’influence de substances hallucinogènes. Comment expliquer autrement cet enchaînement incompréhensible de péripéties invraisemblables ?

Le personnage principal est incarné par Elvire Audrey, qui apparaît là pour la première fois sur un grand écran (on la retrouvera peu après en co-tête d’affiche de Ironmaster… et aussi aux côtés d’Aldo Maccione dans Plus beau que moi tu meurs !). La belle joue avec autant de conviction que possible Joan Barnard, l’épouse d’un éminent archéologue joué par ce bon vieux routard de John Saxon (dans un rôle qu’on aurait aimé plus consistant). Alors que ce dernier explore les sites archéologiques italiens en quête d’un tombeau étrusque, elle est en proie à d’inquiétantes hallucinations où des asticots grouillants viennent envahir son quotidien (une idée que rien ne justifie dans le film mais qui permet de cligner de l’œil vers Lucio Fulci) et où se déroulent d’étranges sacrifices humains. Guidée par une voix mystérieuse qu’elle est seule à entendre, elle décide de quitter New York pour partir sur les traces de son époux. C’est alors qu’un tueur se met à multiplier les cadavres en suivant un mode opératoire très particulier : il saisit ses victimes par la tête qu’il fait tourner à 180 degrés ! Comme si les choses n’étaient déjà pas assez compliquées, Joan découvre que les recherches de son époux sont liées à un trafic de drogue et qu’elle est elle-même la réincarnation d’une déesse antique.

Le temple maudit

Tout n’est pas à jeter dans cet improbable mélange de giallo, de film d’aventure, de polar et de conte fantastique. La musique de Fabio Frizzi est diablement envoûtante, comme toujours, et dote le métrage d’une dimension onirique qu’il n’aurait sans doute pas tout seul. Les décors eux-mêmes – du moins ceux édifiés en studio – nimbent parfois le film d’une belle étrangeté, notamment cette grotte factice noyée dans les fumigènes (dans laquelle l’héroïne est attaquée par des rats et des chauve-souris) ou ce temple orné de quatre visages sculptés gigantesques au-dessus desquels flotte une sorte de concentré d’antimatière. Mais il s’avère très difficile de s’intéresser à des personnages dont les motivations nous échappent totalement. Car le scénario semble s’improviser au fur et à mesure, donnant une importance capitale à certains éléments (le bijou en forme de scorpion à double queue) pour les abandonner aussitôt. Du coup, les comédiens donnent l’irrépressible impression de n’avoir aucune idée de ce qu’ils sont censés jouer, y compris John Saxon qui cachetonne visiblement sans état d’âme. Si on ajoute au cocktail quelques bagarres et fusillades filmées par-dessus la jambe et une poignée de rebondissements impensables (l’homme qui surgit dans le temple avec une fausse tête inversée sur les épaules), on comprend que ce Crimes au cimetière étrusque n’est pas loin de mériter le statut de nanar. Très peu fier de ce film hybride, Martino le signera sous le pseudonyme de Christian Plummer.

© Gilles Penso

Complétez votre collection

Partagez cet article