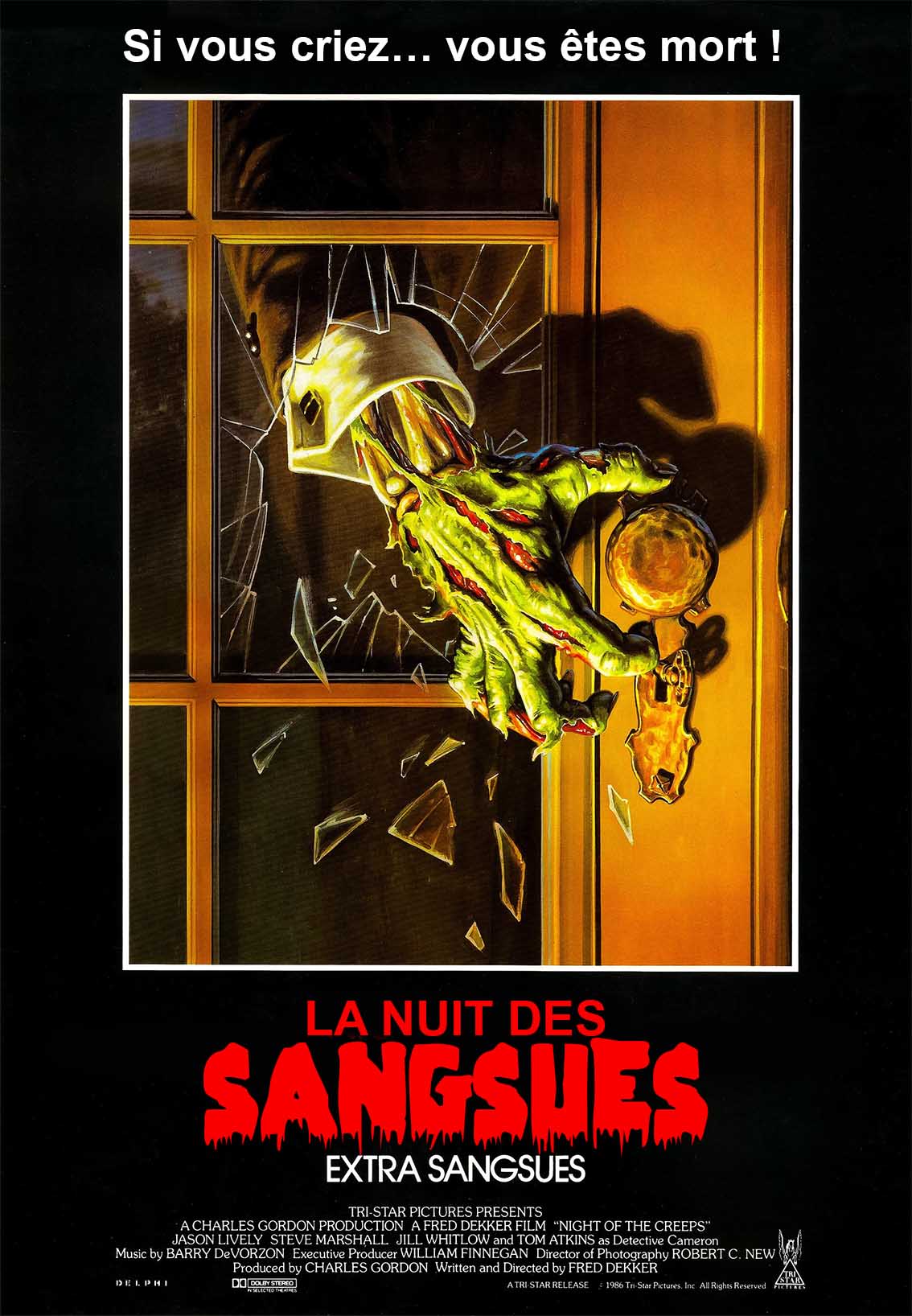

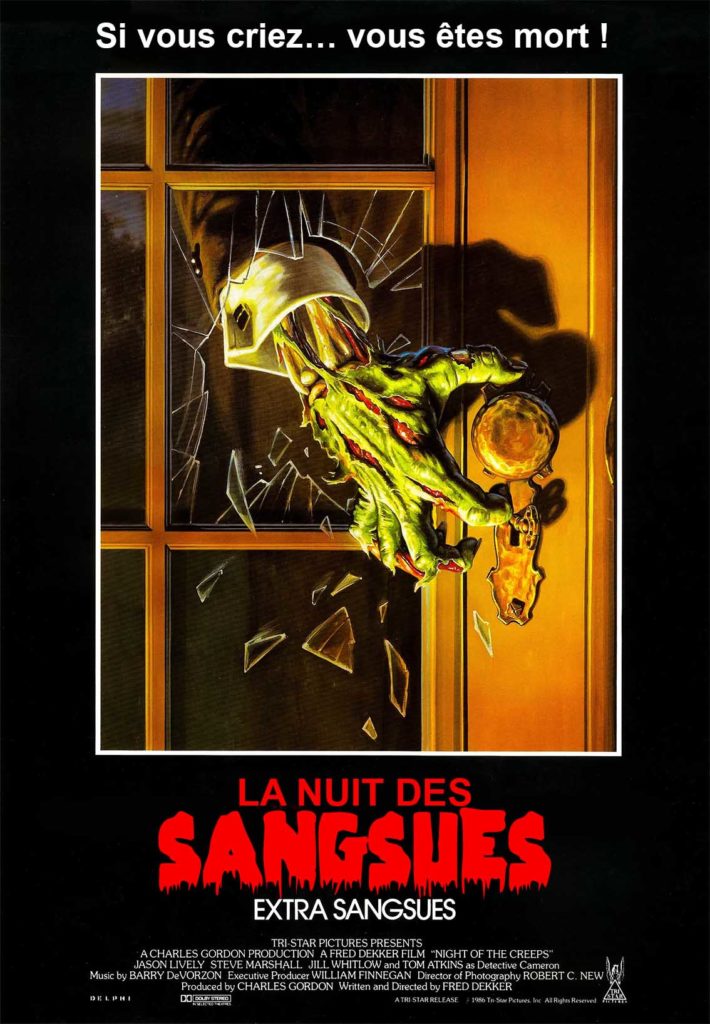

Des limaces extra-terrestres se logent dans le cerveau des humains et les transforment en zombies dégoulinants !

NIGHT OF THE CREEPS

1986 – USA

Réalisé par Fred Dekker

Avec Jason Lively, Steve Marshall, Jill Whitlow, Tom Atkins, Wally Taylor, Bruce Solomon, Vic Polizos, Allan Kayser

THEMA ZOMBIES I EXTRA-TERRESTRES

Irréductible fan de films d’épouvante et de science-fiction, Fred Dekker est le co-auteur du réjouissant House réalisé par Steve Miner. Pour son premier long-métrage en tant que réalisateur et scénariste, il semble s’être efforcé de mixer toutes ses influences et toutes ses références La Nuit des Sangsues est donc un pot-pourri typique des premières œuvres de cinéphiles, maladroit dans sa construction mais sincère dans ses intentions. Le prologue nous transporte en 1959, aux alentours de l’université américaine de Lover’s Lane. Là, un vaisseau spatial débarque une créature extra-terrestre particulièrement agressive qui s’en prend aussitôt à un couple de terriens. Vingt-sept ans plus tard, nous faisons connaissance avec de jeunes protagonistes un tant soit peu stupides, notamment Chris, un étudiant en première année qui, s’il veut avoir une chance de séduire la belle Cynthia, doit accepter de participer à d’absurdes épreuves de bizutage. L’une d’entre elles consiste à dérober un cadavre à la morgue.

Avec l’aide de son ami JC, Chris tombe sur le corps cryogénisé d’un homme habité par une forme de vie extra-terrestre parasitaire. Accidentellement libérés, les monstres envahissent rapidement le campus voisin. Comme le titre l’indique assez bien, il s’agit d’espèces de limaces voraces qui jaillissent dans la bouche des humains et se logent dans leur cerveau où elles pondent des œufs. Les malheureux ainsi contaminés se transforment en zombies jusqu’au moment où les œufs éclosent et que les parasites fassent éclater la tête porteuse pour se lancer à la conquête de nouvelles victimes…

Clins d’œil en série

Fred Dekker est un fantasticophile pur et dur, à tel point que tous les personnages de son film portent le nom de cinéastes spécialisés dans le genre : Romero, Hooper, Cronenberg, Carpenter, Cameron, Landis, Raimi, Miner, Cunningham, Dante, De Palma… Jusqu’au journal local qui se nomme le « Corman Clarion ». Ces facéties évoquent celles de Hurlements, d’autant que Dekker utilise Dick Miller, acteur fétiche de Joe Dante, pour lui faire interpréter un armurier, rôle qu’il tenait déjà dans Terminator. Sans parler de cet extrait de Plan 9 From Outer Space qui passe à la télé en arrière-plan. Ce jeu référentiel prend une tonalité franchement parodique au cours d’un rêve de l’inspecteur Cameron, qui reproduit fidèlement le découpage d’une scène célèbre des Dents de la mer. Dommage que Dekker n’ait pas joué la carte du clin d’œil en permanence en dotant son film d’une véritable lecture au second degré. Car il n’ose visiblement pas aborder sous un ton ouvertement comique son histoire de zombies gorgés de sangsues extra-terrestres, comme s’il se sentait trop respectueux du genre pour vouloir s’en moquer. Ainsi, chaque écart humoristique est-il immédiatement rattrapé par un retour immédiat au sérieux. Résultat : le film a toutes les allures d’une série B de SF plutôt distrayante, agrémentée de surcroît d’effets spéciaux efficaces et surprenants (exception faite des grotesques extra-terrestres grimaçants du prologue), mais il ne resta guère vivace dans les mémoires. Cela dit, il est tout à fait possible que James Gunn se soit laissé inspirer par cette Nuit des sangsues pour concocter son délirant Horribilis.

© Gilles Penso

Partagez cet article