Une variante originale sur le mythe de la momie, tirée d'un roman de Bram Stoker, qui offre un double rôle envoûtant à Valérie Léon

BLOOD FROM THE MUMMY’S TOMB

1972 – GB

Réalisé par Seth Holt et Michael Carreras

Avec Andrew Keir, Valerie Leon, James Villiers, Hugh Burden, George Coulouris, Mark Edwards, Rosalie Crutchley

THEMA MOMIES

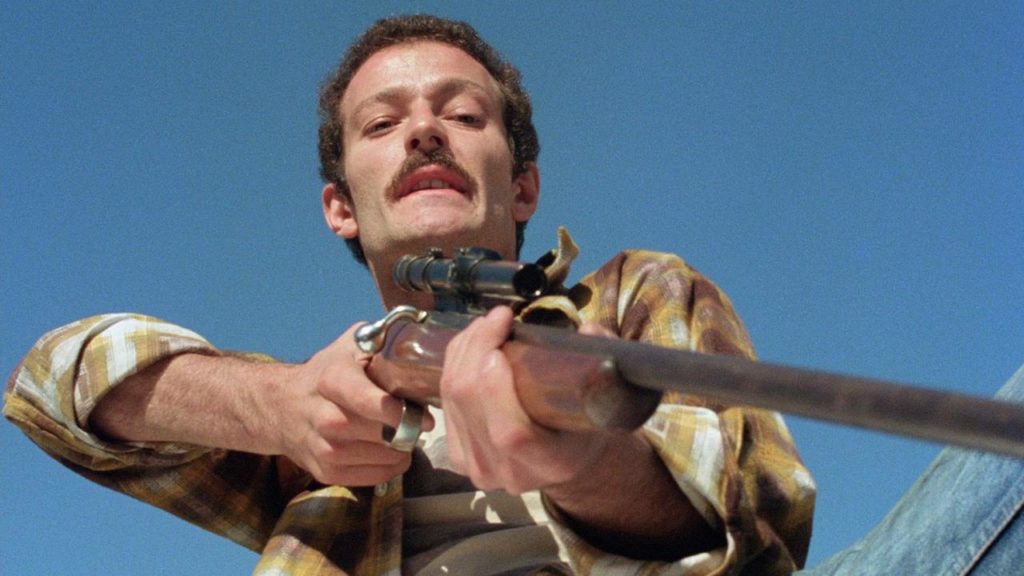

Dans cette adaptation du « Joyau des Sept Etoiles », un roman écrit par Bram Stoker en 1903 (soit six ans après « Dracula »), la sublime Valerie Leon incarne Margaret, une jeune femme hantée par un cauchemar récurrent. Toutes les nuits, elle s’imagine en reine égyptienne, le corps fort peu vêtu allongé dans un sarcophage. Affairés autour d’elle, des prêtres pratiquent alors un étrange rituel, versant du sang dans sa narine puis lui tranchant la main pour la jeter en pâture aux chacals à l’extérieur du temple. Mais la main, animée d’une vie propre, égorge les charognards et les prêtres, puis s’éloigne en rampant sinistrement sur le sable. Immanquablement, Margaret s’éveille de chacun de ces rêves étranges en hurlant. Pour son anniversaire, son père archéologue (Andrew Keir) lui offre un magnifique rubis ramené d’une de ses expéditions, dans lequel brillent sept joyaux. Fasciné par ce bijou antique, le petit ami de Margaret (Mark Edwards), qui se nomme rien moins que Tod Browning (!), décide de le montrer à son ami égyptologue Geoffrey (Hugh Burden). La réaction de ce dernier est pour le moins imprévisible : une violente crise de tétanie le frappe soudain et il s’écroule.

Alors que le mystère s’épaissit, un flash-back éclaircit quelque peu la situation. On y découvre l’expédition de Julian Fuchs, le père de Margaret, composée notamment de Geoffrey mais aussi du taciturne Corbeck (James Villiers). A leur grande surprise, nos archéologues mettent à jour le corps intact d’une belle reine égyptienne, dont le poignet tranché saigne encore. Sur la main qui gît non loin, Fuchs voit la fameuse bague dont les hiéroglyphes portent le nom de la défunte : Tera. Au même moment, la femme de l’archéologue donne naissance à Margaret et meurt pendant l’accouchement. Lorsque nous revenons au présent, c’est pour apprendre que Fuchs garde dans sa cave et à l’insu de tous le corps parfaitement conservé de la reine Tera. Or une nuit, on le retrouve en état de choc, la gorge ensanglantée. Alors que Margaret commence à être possédée par l’esprit de Tera, Corbeck lui fait part de son projet : ressusciter la reine antique en lisant un parchemin sacré et en réunissant les trois reliques que chaque membre de l’expédition a conservé chez lui : un cobra naturalisé, un crâne de chacal et une statue de la déesse-chat Bastet…

Une trop rare "Hammer Girl"

Véritable déclaration d’amour à la beauté de Valerie Léon, sertie dans des nuisettes noires ou de courts atours antiques lui seyant à merveille, Blood From the Mummy’s Tomb nous fait regretter que cette séduisante « Hammer Girl » se soit montré si peu présente sur les écrans par la suite. Car le double rôle qu’elle incarne ici avec beaucoup de conviction laissait espérer une carrière autrement plus prometteuse. Si le scénario détourne les clichés habituels des films de momies, la dernière image paie tout de même son tribut au genre, puisque la survivante du drame (Tera ou Margaret ?) nous regarde droit dans les yeux, allongée sur un lit d’hôpital, et le corps couvert de bandages. Le réalisateur Seth Holt ayant rendu l’âme en cours de tournage, c’est le producteur Michael Carreras qui fut contraint d’achever le film à sa place, ce qui explique leur double crédit au poste de la mise en scène.

© Gilles Penso

Partagez cet article