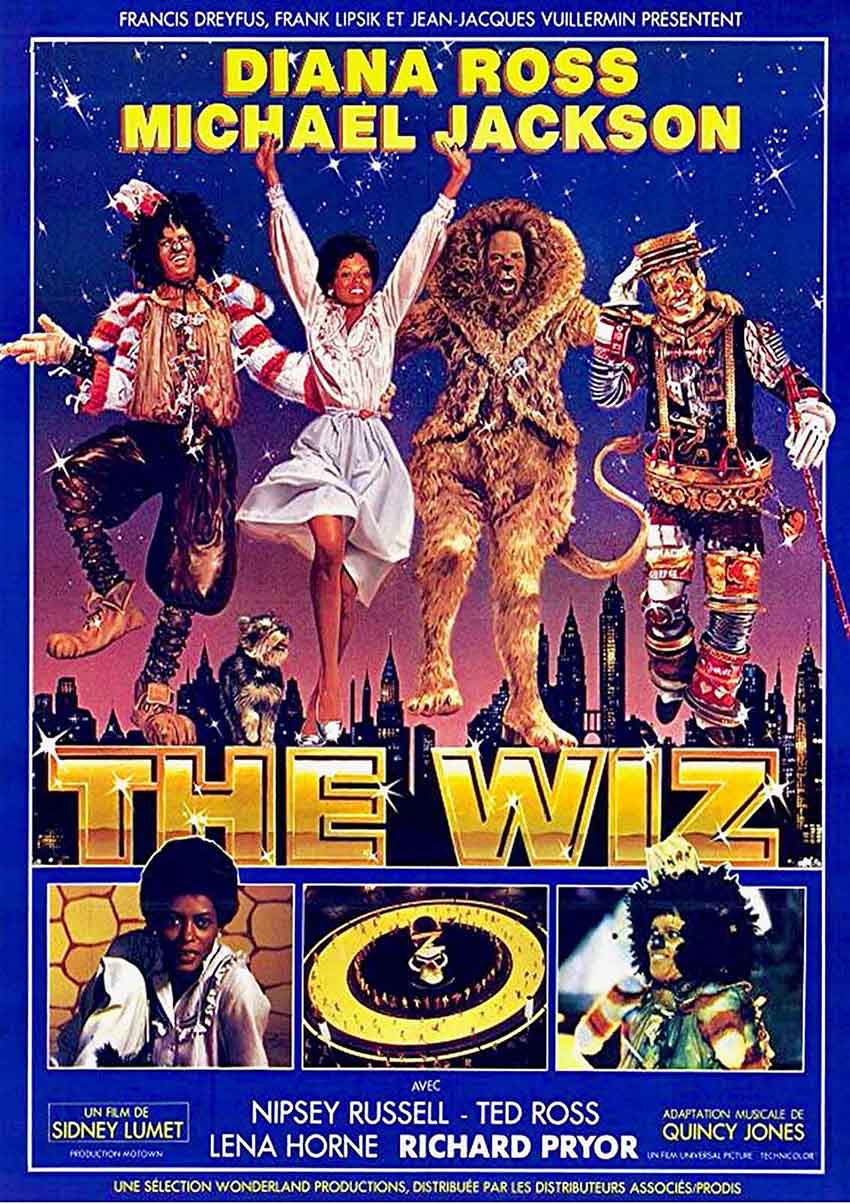

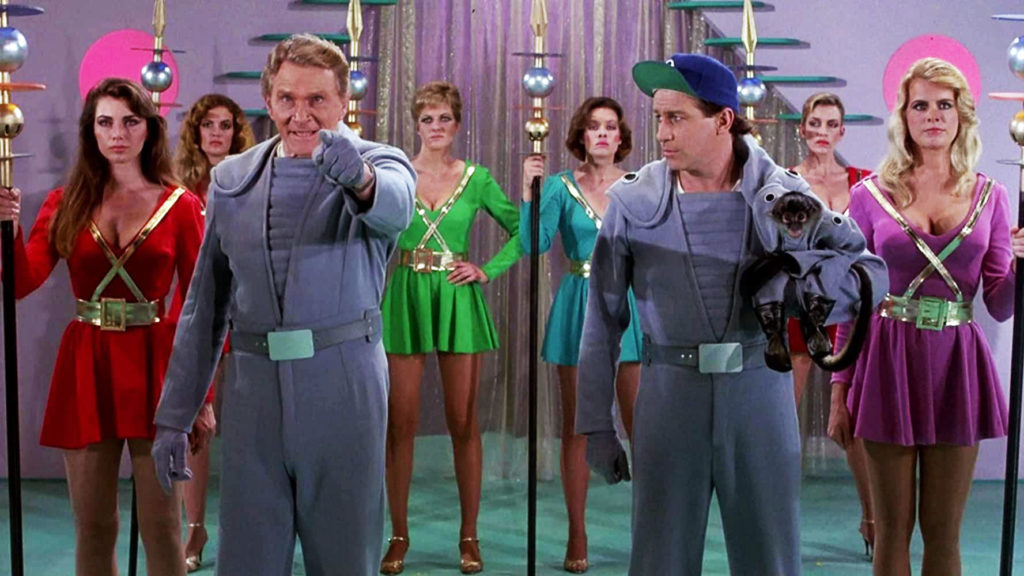

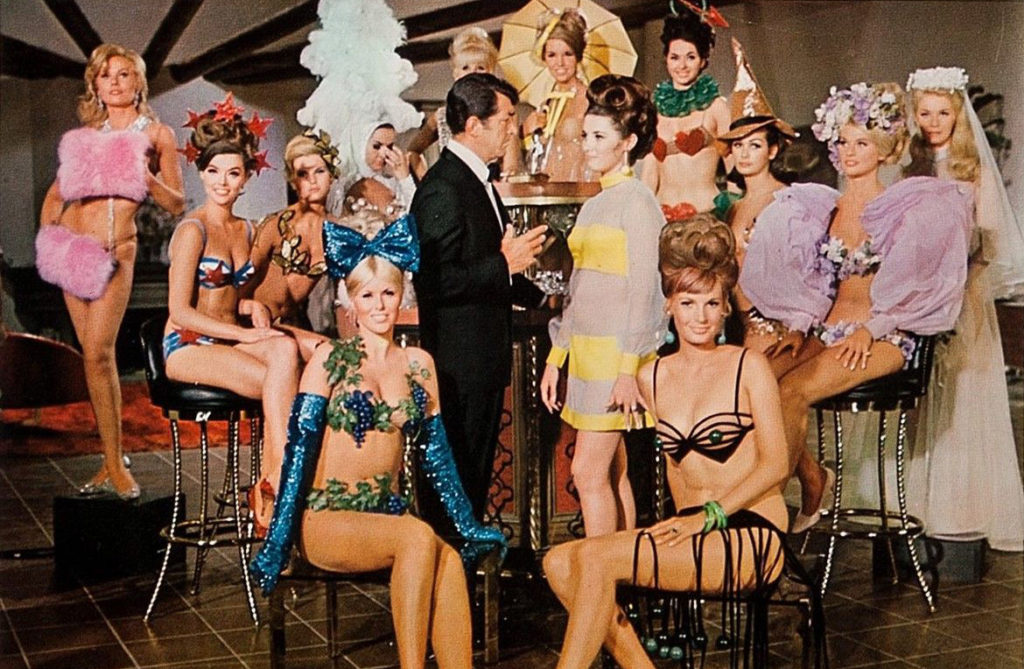

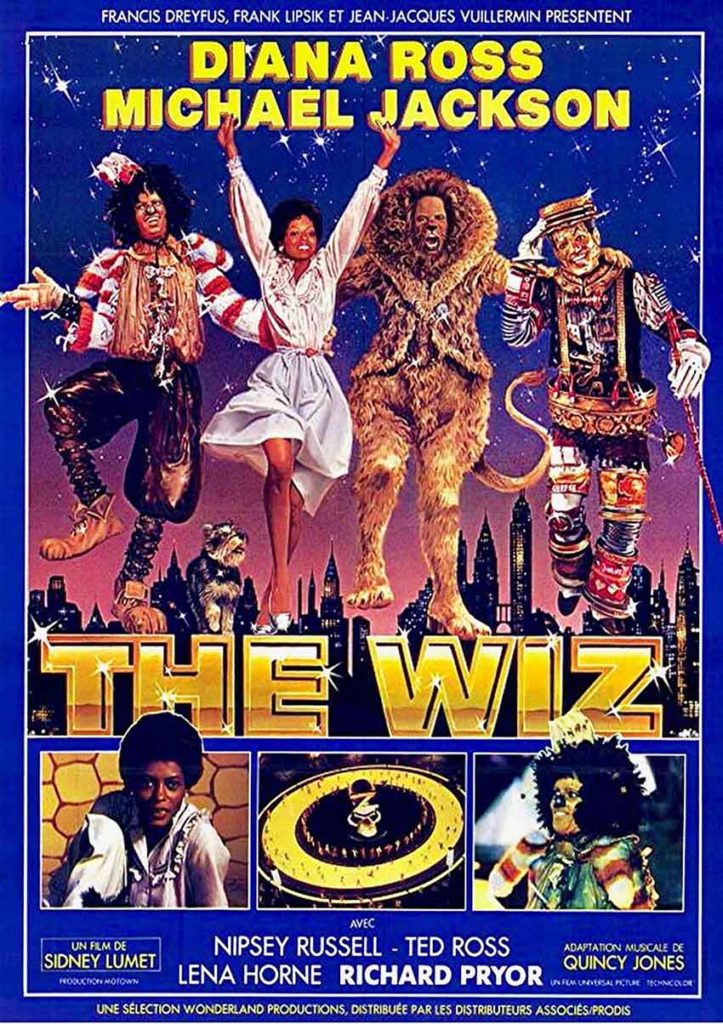

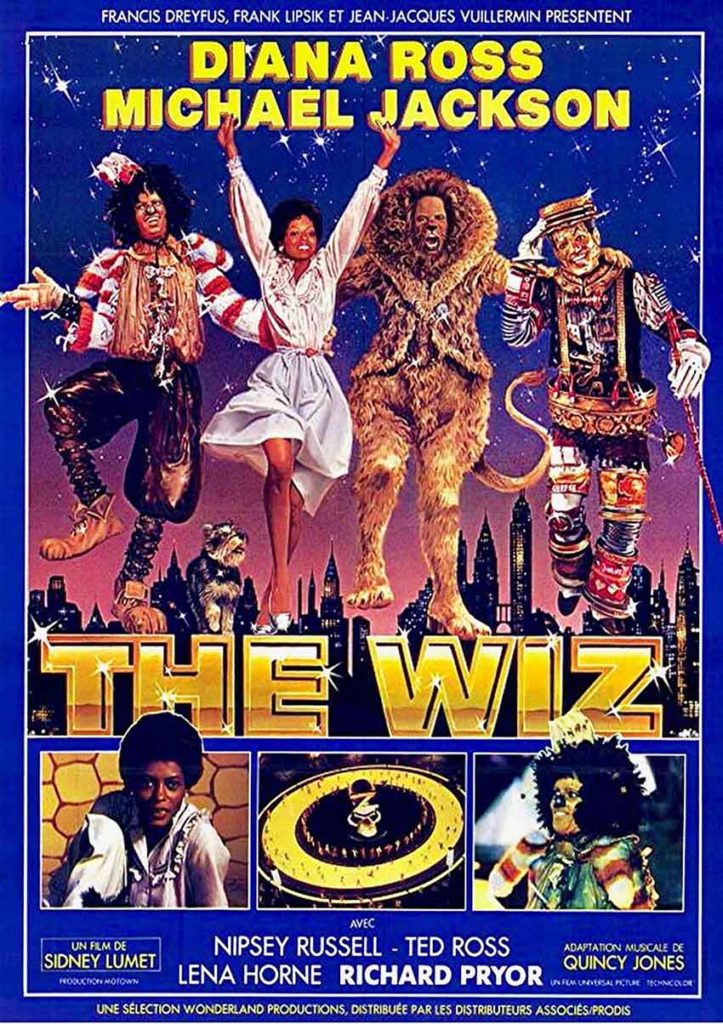

Une version blaxploitation du Magicien d'Oz avec Diana Ross en Dorothy et Michael Jackson en épouvantail

THE WIZ

1978 – USA

Réalisé par Sidney Lumet

Avec Diana Ross, Michael Jackson, Richard Pryor, Nipsey Russell, Ted Ross

THEMA CONTES

Alors que le phénomène blaxploitation était à son apogée, le producteur Ken Harper imagina une nouvelle version du « Magicien d’Oz » destinée aux planches de Broadway. Modernisé, paré d’une distribution entièrement noire, le spectacle The Wiz : The Super Soul Musical the Wonderful Wizard of Oz s’inaugura en 1975 et connut un tel succès qu’il resta à l’affiche pendant quatre années consécutives. Pour l’inévitable adaptation cinématographique de cette comédie musicale, la mise en scène échut au vétéran Sidney Lumet et le budget grimpa à 24 millions de dollars, soit plus du double de celui de La Guerre des Etoiles. The Wiz démarre dans un cadre contemporain et réaliste. Autour du traditionnel repas de Thanksgiving, une famille s’apprête à déguster l’énorme dinde de circonstance tout en célébrant la venue d’un nouveau né. Un peu à l’écart de la liesse, Dorothy (Diana Ross), une maîtresse d’école de 24 ans, se plaint de n’avoir jamais rencontré l’amour. Elle suit un soir son chien Toto dans les rues enneigées de la ville. Là, une gigantesque tornade les emporte tous deux jusque dans un lieu étrange qui ressemble à une version onirique et caricaturale de New York.

Or l’atterrissage de Dorothy a provoqué la mort accidentelle d’une maléfique sorcière, au risque de déclencher la colère de sa redoutable sœur Evillene. Désormais chaussée des souliers brillants de la défunte, la jeune femme va devoir retrouver le Mage qui règne sur Oz afin de pouvoir rentrer chez elle. L’originalité de l’approche consiste principalement à remplacer les décors de forêt féeriques auxquels nous a habitué le classique de Victor Fleming par une jungle urbaine en décrépitude. Les murs délabrés y sont emplis de tags, des débris jonchent les sols, les grandes roues des parcs d’attraction abandonnés se dressent devant un ciel sinistre, les monuments déserts côtoient d’étranges immeubles art-déco, des taxis cartoonesques arpentent la fameuse route de brisques jaunes et, au loin, Emerald City se profile sous la forme familière de buildings new-yorkais.

Trop effrayant pour le enfants, trop simpliste pour les adultes…

D’étonnantes idées visuelles ponctuent le film, comme les graffitis qui se réveillent pour prendre vie, le personnage du lion peureux qui surgit hors d’une sculpture à son effigie, les statues en métal rouillé qui s’animent ou encore l’attaque de nos héros par le mobilier urbain du métro. Si la direction artistique et les maquillages étonnants de Stan Winston, alors en début de carrière, font mouche, le jeu excessif de Diana Ross, définitivement trop âgée pour le rôle, manque sérieusement de conviction. Trop effrayante pour les enfants mais trop simpliste pour les adultes, cette version bizarroïde du « Magicien d’Oz » ne trouve pas son public et sera un flop retentissant. En quelques moments inspirés, le film parvient pourtant à transporter ses spectateurs, notamment grâce à Michael Jackson qui s’avère émouvant sous la défroque de l’épouvantail naïf en quête de cerveau, et qui nous offre les meilleurs moments musicaux du film. Lorsque Diana Ross et lui arpentent la route de briques jaunes en entonnant le très énergisant « Ease on Down the Road », le film décolle et justifie – bien que temporairement – cette relecture disco du conte de L. Frank Baum.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article