Le super-justicier aveugle imaginé par Stan Lee prend vie sous les traits de Ben Affleck dans une adaptation peu convaincante…

DAREDEVIL

2003 – USA

Réalisé par Mark Steven Johnson

Avec Ben Affleck, Jennifer Garner, Colin Farrell, Michael Clarke Duncan, Jon Favreau, Joe Pantoliano, Scott Terra, Ellen Pompeo, Leland Orser, Lennie Loftin

THEMA SUPER-HÉROS I SAGA MARVEL COMICS

Au début des années 2000, le X-Men de Bryan Singer et le Spider-Man de Sam Raimi ont ouvert la porte à toute une série d’adaptations des comics Marvel sur grand écran, ce qui, à priori, était extrêmement réjouissant. Hélas, scénaristes et réalisateurs, face au succès de ces deux œuvres d’exception, prirent leur rôle très à la légère, comme si la cause était désormais gagnée d’avance. Daredevil, le super-héros aveugle créé en 1964 par Stan Lee et Bill Everett, possédait pourtant le potentiel d’une passionnante adaptation à l’écran. Ses premiers pas en dehors des pages des comics s’étaient effectués dans le téléfilm Le Procès de l’incroyable Hulk en 1989. Si l’acteur Rex Harrison se révélait plutôt crédible sous les traits de l’avocat Matt Murdock, son alter-ego costumé peinait à nous convaincre, engoncé il est vrai dans une panoplie particulièrement disgracieuse. Il était donc temps qu’un film digne de ce nom lui rende justice. Fan inconditionnel du personnage, Mark Steven Johnson (à peine sorti du drame Simon Birch) propose à la Fox une adaptation sombre et urbaine, inspirée des albums noirs signés Frank Miller. Il décroche non seulement la réalisation, mais aussi l’écriture du scénario, qu’il imagine comme un mélange de thriller judiciaire, d’origin story torturée et de romance tragique. Pour incarner Matt Murdock, le choix se porte sur Ben Affleck, qui accepte sans hésiter. Passionné de comics, l’acteur avoue avoir grandi avec Daredevil et y voit une occasion unique de rendre hommage à son héros d’enfance.

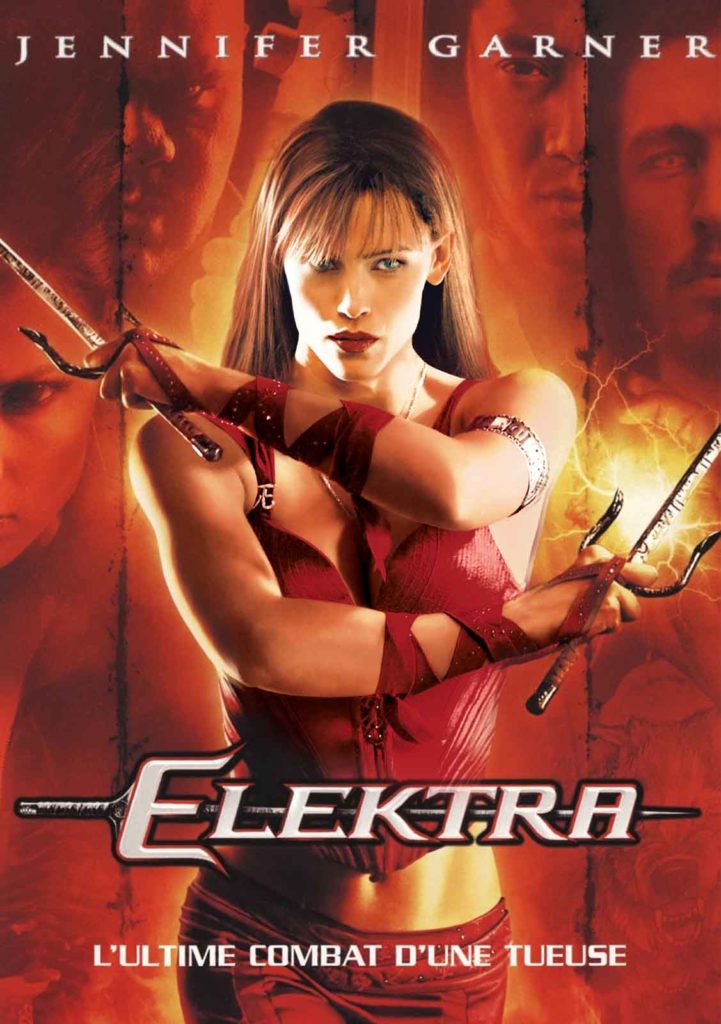

Conformément à son modèle dessiné, le Matt Murdock du film est un avocat new-yorkais respecté, qui défend les innocents et les oubliés dans le quartier difficile de Hell’s Kitchen. Mais derrière sa carrière dans la justice se cache un lourd passé et une double vie. Enfant, Matt a perdu la vue dans un accident impliquant des produits chimiques. Si cet événement l’a privé de la vue, il a également décuplé ses autres sens, lui permettant de percevoir son environnement avec un « sens radar » proche de celui des chauves-souris. Devenu adulte, Matt mène une existence partagée entre la salle d’audience, où il lutte selon la loi, et les rues, où il agit en justicier masqué sous le nom de Daredevil. La nuit, il affronte les criminels que la justice ne parvient pas à condamner, guidé par un profond besoin de réparer les torts subis dans son enfance. L’intrigue s’amorce vraiment lorsqu’il rencontre Elektra Natchios, une jeune femme mystérieuse et combative, fille d’un riche homme d’affaires mêlé malgré lui aux affaires du Caïd, un puissant criminel qui règne sur les bas-fonds de la ville. Quand Elektra se retrouve au cœur d’un conflit violent, Matt est forcé de remettre en question ses certitudes et son rôle de justicier…

Fautes de goût en cascade

Malgré des intentions qui nous semblent fort louables, ce Daredevil est caviardé de fautes de goût et de choix extrêmement discutables, tant du point de vue artistique que narratif. Le casting en est un bon exemple. Si la sculpturale Jennifer Garner et l’éclectique Colin Farrell se tirent honorablement de leurs rôles respectifs d’Elektra et du Tireur, que dire de l’inexpressivité de Ben Afflek en Daredevil, des lourdeurs de Jon Favreau en Foggy Nelson ou des cabotinages de Michael Clarke Duncan en Caïd ? Voilà qui ne facilite guère l’identification aux personnages. D’autant que la caractérisation du super-héros vedette est carrément inexistante. Moment clef et moteur d’un récit de ce type, les origines des pouvoirs du jeune Matt Murdock sont expédiées dans un flash-back elliptique bâclé. Ses activités de vigilante costumé, ensuite, sont exposées de manière fort discutables, puisque le jeune homme, devenu avocat, se met à tuer sous son costume de Daredevil les criminels qu’il n’a pas pu faire condamner au tribunal ! Sa romance, enfin, est traitée à la manière d’une farce grotesque, comme en témoigne la première rencontre absurde entre Murdoch et Elektra. Restent quelques séquences de voltige à la Spider-Man, des survols nocturnes de la ville hérités de Batman, une bande originale tonitruante comme dans Blade… Et pas une once d’humour pour rattraper le désastre. Mark Steven Johnson fera pourtant pire en s’attaquant à Ghost Rider en 2007. Quant à Daredevil, il aura enfin droit à une adaptation digne de ce nom avec l’excellente série TV créée par Drew Goddard.

© Gilles Penso

À découvrir dans le même genre…

Partagez cet article