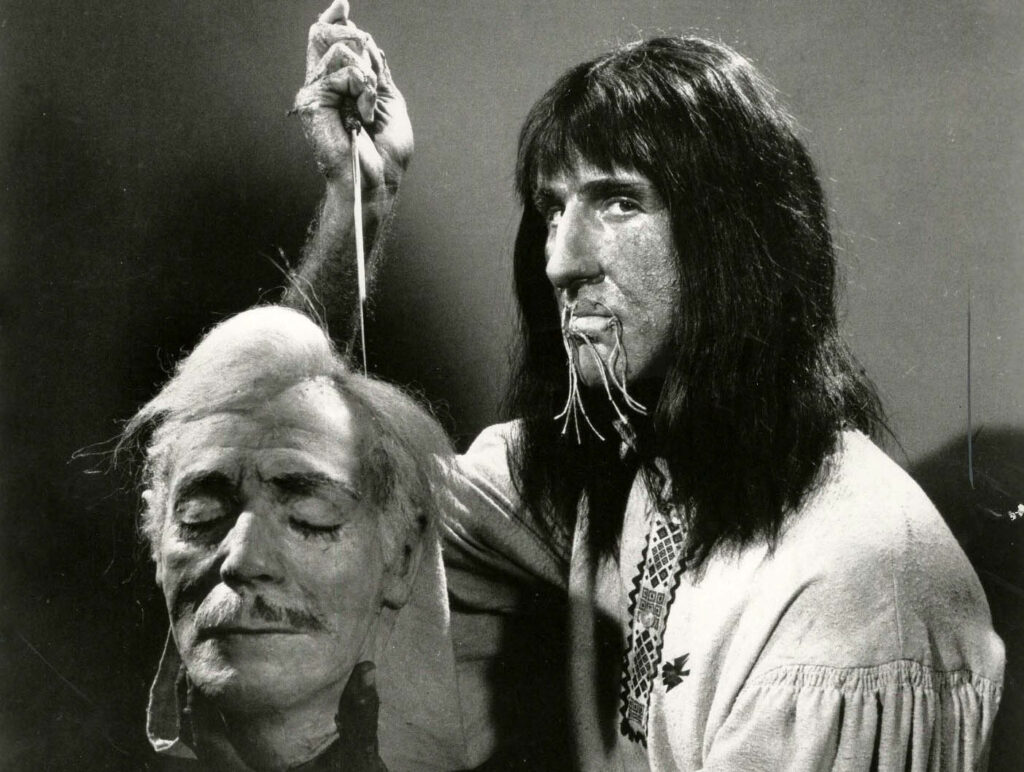

Ce « slasher » atypique détourne les codes du film documentaire pour conter la croisade bien réelle d’un couple d’assassins sanguinaires…

THE HONEYMOON KILLERS

1969 – USA

Réalisé par Leonard Kastle

Avec Shirley Stoler, Tony Lo Bianco, Mary Jane Higby, Doris Roberts, Kip McArdle, Marilyn Chris

THEMA TUEURS

Inspiré de l’histoire vraie de Martha Beck et Ray Fernandez, un couple se rencontra par l’intermédiaire d’un courrier de « cœurs solitaires » et qui se rendit responsables de la mort violente de trois femmes et d’une petite fille, ce film rompt avec tous les principes connus du psycho-killer, lesquels furent édictés neuf ans plus tôt par le magistral Psychose d’Alfred Hitchcock. Avec son image noir et blanc très brute, ses cadrages un peu tremblotants, son éclairage entièrement naturel (même en intérieur où les sources de lumière ont tendance à surexposer la pellicule), ses mises au point parfois approximatives, Les Tueurs de la lune de miel a des atours de film documentaire, un caractère pris sur le vif qui renforce son atmosphère plus que malsaine, et qui rend les scènes de violence verbales ou physiques presque insoutenables. Le texte du prologue joue d’ailleurs la carte de la véracité, précisant notamment que « les faits monstrueux décrits ici sont basés sur des reportages et des comptes rendus d’audience ».

Le malaise est d’autant plus grand pour le spectateur qu’il ne peut s’identifier à aucun des personnages du drame, car pas un seul n’inspire la sympathie ou ne suscite l’attachement. Les comédiens y sont pour beaucoup. Très convaincants, ils apportent au film une crédibilité précieuse, et enrichissent leurs personnages de complexité et d’ambiguïtés. Ainsi, il nous est difficile de savoir si Ray, avec ses allures de gigolo latino sur le retour qui n’hésite pas à esquisser quelques pas de rumba pour séduire Martha, s’est vraiment amouraché de cette femme boulimique, possessive, jalouse, autoritaire et presque obèse. Ses intentions nous échappent quelque peu tout au long du film. Mais il est indiscutable que cette histoire vraie d’horreur est aussi une histoire d’amour, glauque, sordide, très noire, certes, mais une histoire d’amour tout de même, qui s’affirme ouvertement comme telle au moment d’un dénouement étrangement émouvant.

Les histoires d’amour finissent mal…

En attendant que cette fin ne vienne libérer le spectateur, le film baigne dans une angoisse sourde qui croît lentement et qui fait basculer d’un coup le fait divers dans l’horreur crue très réaliste et donc difficilement supportable. C’est notamment vrai au cours des séquences de meurtres dont l’atrocité est accentuée par le fait qu’ils sont filmés par une caméra neutre ne s’impliquant volontairement pas dans l’action. Au titre des réserves, on peut regretter un usage un peu maladroit des extraits musicaux de Gustav Mahler. Judicieusement pathétiques mais quelque peu grandiloquents, ils ne s’accordent pas toujours avec la sobriété visuelle du film, d’autant qu’ils ne durent souvent que quelques secondes, s’éteignant alors qu’ils commençaient à peine leurs complaintes déchirantes. Ces maladresses étonnent d’autant plus de la part d’un réalisateur qui fut d’abord compositeur, et dont Les Tueurs de la lune de miel constitua une expérience unique, puisqu’il fut son premier et unique film. Cette œuvre d’exception fut interdite dans de nombreux pays au moment de sa sortie, notamment en Australie où elle resta invisible pendant une bonne quinzaine d’années.

© Gilles Penso

Partagez cet article