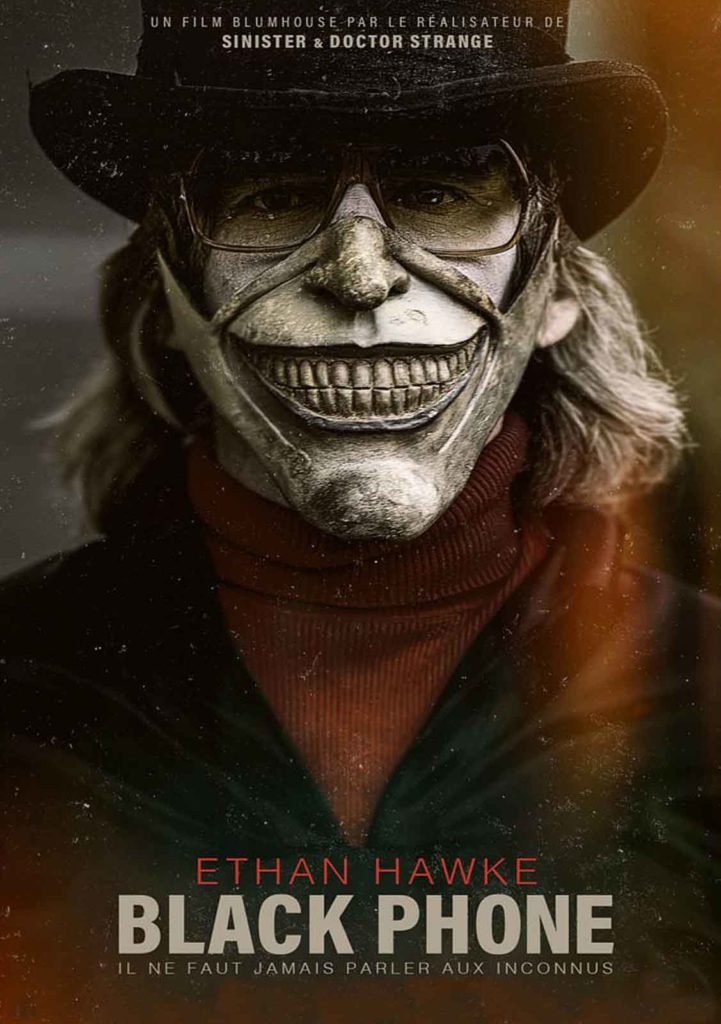

L’équipe de Sinister se réunit pour l’adaptation redoutablement efficace d’une nouvelle de Joe Hill, le fils de Stephen King…

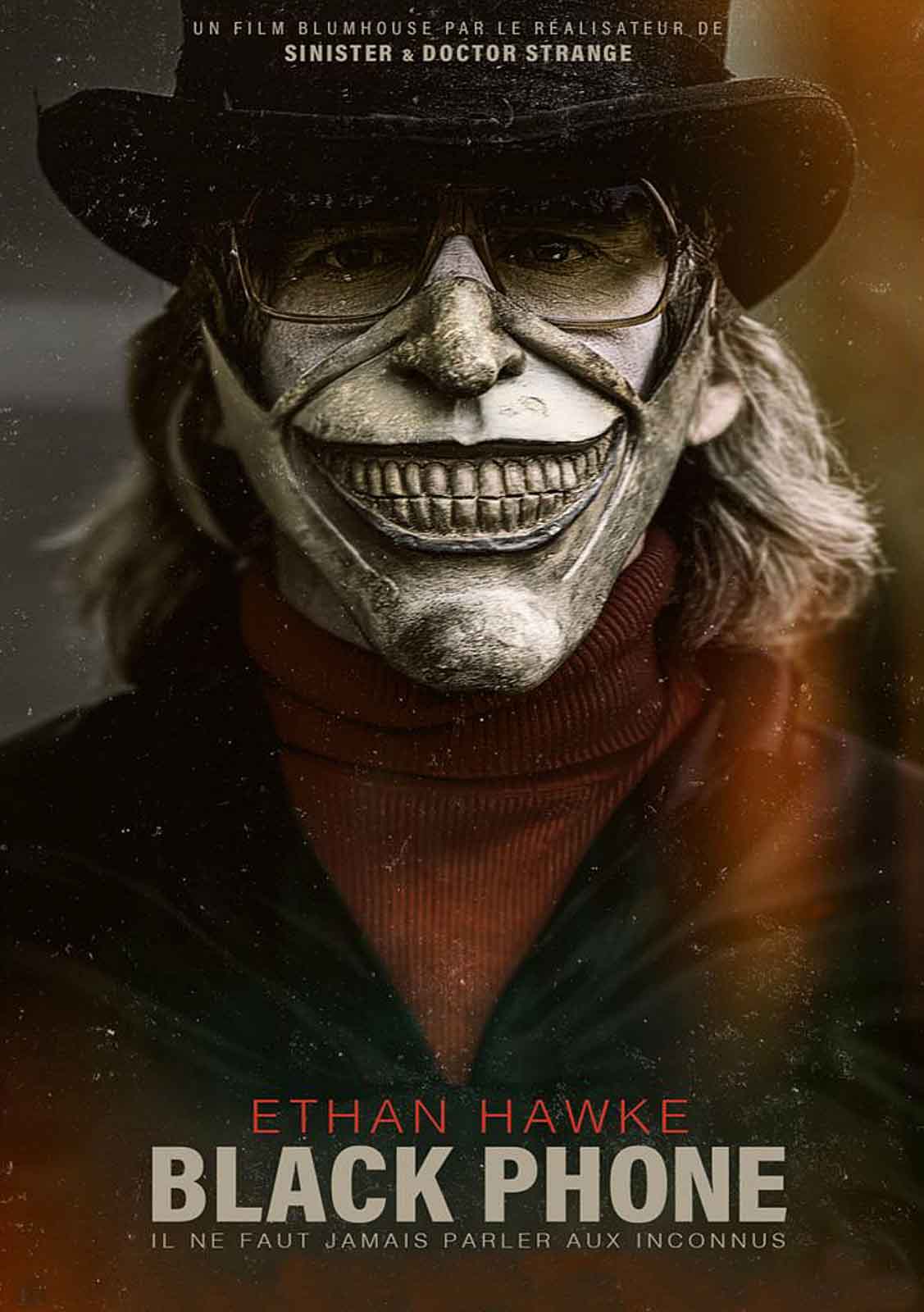

THE BLACK PHONE

2021 – USA

Réalisé par Scott Derrickson

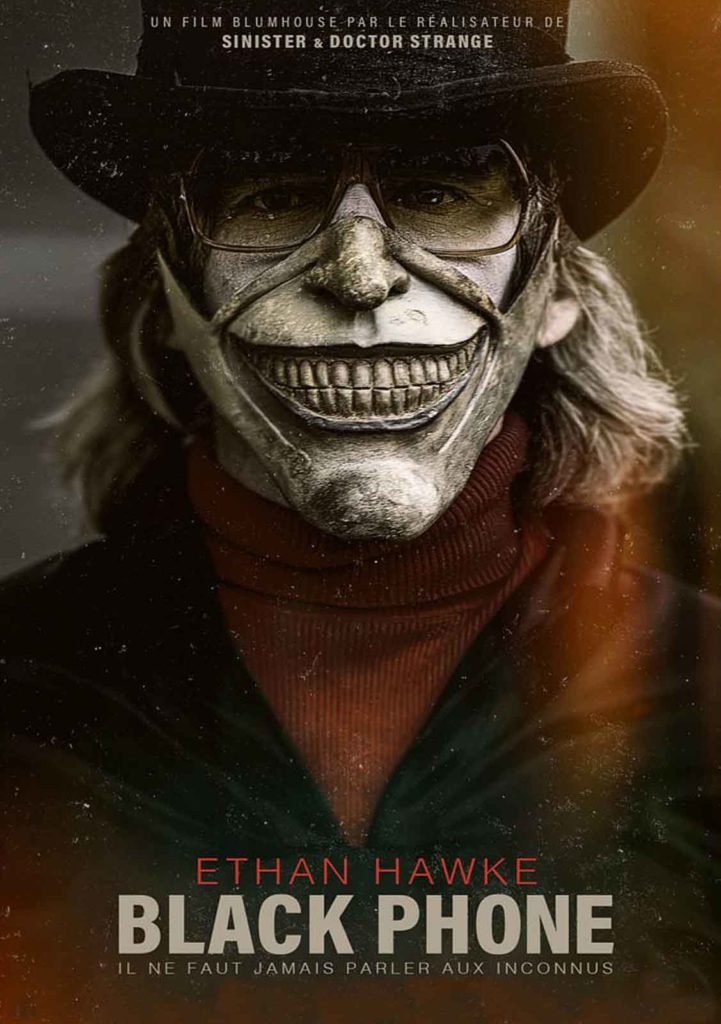

Avec Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke, Jeremy Davies, E. Roger Mitchell, Troy Rudeseal, James Ransone, Miguel Cazarez Mora

THEMA TUEURS I POUVOIRS PARANORMAUX I FANTÔMES

L’univers littéraire de Joe Hill est intimement lié à celui de son père Stephen King. Entre les deux auteurs, plusieurs obsessions et thèmes récurrents entrent en résonnance. L’éprouvante nouvelle « Le Téléphone noir », que Hill écrit en 2004 (intégrée dans le recueil « Fantômes : histoires troubles »), le démontre de manière très frontale. En toute logique, son adaptation à l’écran évoque irrésistiblement les récits de King, accumulant bon nombre de composantes régulières de son œuvre : les enfants maltraités par les brutes de l’école et par des pères abusifs, les êtres maléfiques qui les persécutent, les dons de médium et les voix de l’au-delà, un climat nostalgique teinté d’amertume et de terreur… Scott Derrickson hérite du film après une déconvenue plutôt fâcheuse : son éviction du tournage de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Réalisateur du premier long-métrage consacré au « Maître des arts mystiques », il ne parvient à s’entendre avec les cadres de Marvel pour le second épisode et quitte donc le navire, cédant la place à Sam Raimi. La nature ayant horreur du vide, Derrickson se remet en selle en co-rédigeant avec son fidèle compère d’écriture C. Robert Cargill le scénario de The Black Phone pour le producteur Jason Blum. Le cinéaste retrouve à l’occasion Ethan Hawke, qui tenait la vedette de Sinister. Au-delà de la prose de Hill, les inspirations du scénario sont variées et parfois surprenantes. Derrickson cite notamment Les 400 coups de François Truffaut, L’Échine du diable de Guillermo del Toro, Rosemary’s Baby de Roman Polanski et le roman « Une prière pour Owen » de John Irving.

Le récit se déroule en 1978 dans la banlieue de Denver. Le jeune Finney (Mason Thames), s’entend à merveille avec sa sœur cadette Gwen (Madeleine McGraw) mais doit subir les crises de colère de leur père alcoolique (Jeremy Davies). L’école n’est pas non plus un lieu particulièrement paisible, dans la mesure où Finney subit régulièrement les brimades et les agressions d’une poignée de collégiens bagarreurs. Le garçon garde pourtant la tête haute, notamment grâce à l’amitié qui le lie à quelques camarades fidèles. Mais la population s’affole bientôt face à la disparition de plusieurs enfants dans le quartier. Le kidnappeur mystérieux, surnommé « l’attrapeur », provoque un vent d’inquiétude croissant. Or Gwen, qui possède visiblement des capacités de voyance comme sa défunte mère, collecte plusieurs indices pendant ses rêves prémonitoires, ce qui laisse la police perplexe et déclenche la fureur de son père. La situation bascule soudain lorsque Finney est capturé à son tour par « l’attrapeur »…

Le téléphone pleure

Débarrassé des effets de style souvent éléphantesques dont Scott Derrickson aime généralement affubler la mise en scène de ses films, Black Phone se pare d’une élégance et d’une pureté qui en font certainement l’un des films les plus aboutis et les plus efficaces de son réalisateur. Il faut dire que le cinéaste s’implique personnellement dans Black Phone au point d’y injecter beaucoup de souvenirs intimes (sa propre enfance meurtrie dans le Denver des années 70, des extraits du Désosseur de cadavres qu’il découvrit à la télévision et fut un révélateur de sa future vocation artistique). Derrickson ne triche donc pas avec les mécanismes d’épouvante de son film, y compris lorsqu’il aborde son rapport complexe à la religion (à travers les invectives que Gwen lance régulièrement à l’adresse de Jésus). La performance d’Ethan Hawke est d’autant plus impressionnante qu’elle passe majoritairement par la voix, le regard et le langage corporel, son visage étant camouflé partiellement par une série de masques effrayants conçus par le maestro des effets spéciaux de maquillage Tom Savini. Habile et imprévisible, le scénario finit presque par prendre la forme d’un « escape game » morbide dans lequel le participant reçoit l’aide providentielle de messages énigmatiques délivrés par un téléphone noir surnaturel, jusqu’à un dénouement mouvementé rassemblant une à une les pièces du puzzle… Salué presque unanimement par le public et la critique, Black Phone aura rapporté près de dix fois son budget initial de 16 millions de dollars. Un succès colossal et mérité.

© Gilles Penso

Partagez cet article