Chantages et coucheries sont au programme de ce film de loup-garou atypique situé dans un pensionnat pour jeunes filles…

LYCANTHROPUS

1961 – ITALIE / AUTRICHE

Réalisé par Paolo Heusch

Avec Curt Lowens, Barbara Lass, Carl Shell, Maurice Marsac, Maureen O’Connor, Mary McNeeran, Grace Neame

THEMA LOUPS-GAROUS

À contre-courant des histoires de loup-garous narrées par les compagnies Universal et Hammer, Le Monstre aux filles mixe épouvante et intrigue policière en un étrange cocktail, le tout sous l’égide de Paolo Heusch qui nous livra trois ans plus tôt un Danger vient de l’espace relativement anecdotique. L’intrigue prend place dans une maison de rééducation pour jeunes filles, où vient de débarquer un tout nouveau professeur. Dès le premier soir de son arrivée, Mary, l’une des pensionnaires, fait le mur et traverse une magnifique forêt nocturne digne des productions Universal. Soudain, elle se fait attaquer par deux mains velues, puis son corps sans vie est jeté dans un cours d’eau, le tout souligné par une musique étrange et plutôt efficace, à base de piano énervé, de flûte virevoltante et de cuivres envoûtants. Le lendemain, les rumeurs vont bon train. S’agit-il de l’attaque d’une bête sauvage ou d’un monstre ? Étant donné que Mary faisait chanter quelqu’un, n’aurait-elle pas plutôt été assassinée ? Brunhilde, l’une de ses camarades, décide de mener l’enquête…

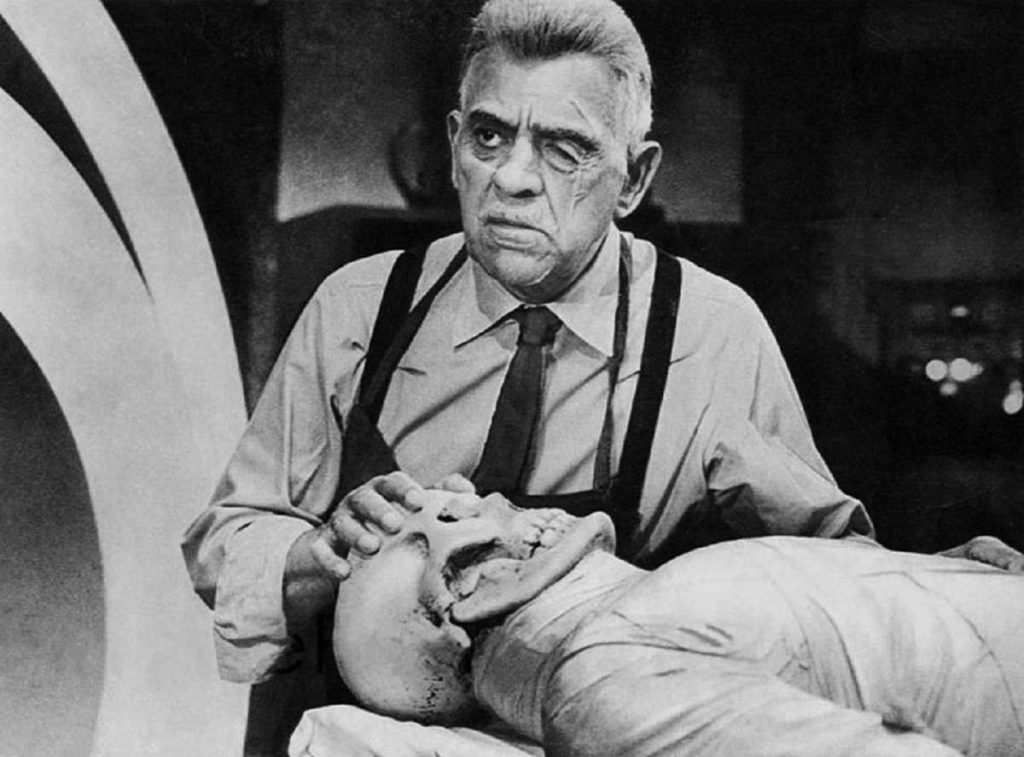

Dès lors, le scénario prend la structure classique d’un whodunit, la fameuse question « qui est l’assassin ? » prenant ici la tournure de « qui est le loup-garou ? ». Les soupçons pèsent sur le nouvel arrivant, mais il faut avouer que l’employé Walter (Luciano Pigozzi, sosie italien de Peter Lorre) a un comportement pour le moins troublant… D’une grande beauté plastique, le film bénéficie d’une photographie en noir et blanc très soigné, de décors superbes et de l’indéniable photogénie de ses jeunes actrices, même si ces dernières restent sagement engoncées dans leurs stricts uniformes. Les amateurs de chair fraîche alléchés par le titre américain Werewolf in a Girl Dormitory (« Le loup-garou dans un dortoir de filles ») en sont donc pour leurs frais. Si l’érotisme n’est donc pas de la partie, l’épouvante promise par le titre original a tout de même droit de cité à travers un lycanthrope pour le moins atypique. Son maquillage bestial s’avère plutôt efficace, en grande partie grâce à une photographie contrastée privilégiant les zones d’ombre.

Hormones, tyroïde et lycanthropie

Démarqué du look imposé par Jack Pierce dans les années 30, ce loup-garou évoque plutôt le Mister Hyde de Rouben Mamoulian. Hélas, il n’apparaît que furtivement, jouant presque un rôle de figurant au beau milieu d’une nébuleuse histoire de coucheries et de chantages. Le film présente tout de même l’originalité de nous proposer une explication médicale à la lycanthropie, par la bouche même du professeur nouvellement arrivé dans la maison de redressement. Prenez des notes, ça peut servir. D’après lui, la glande pituitaire qui contrôle les hormones et la tyroïde est en cause. En effet, si on agit sur elle avec de l’hypophyse de loup, on peut soigner certains malades souffrant de crises bestiales. Hélas, les effets secondaires s’avèrent pires que le mal combattu, car aussitôt le système pileux et la dentition se développent, le comportement change, et le patient finit par agir comme un animal. Le loup-garou terrorisant les jeunes filles serait donc victime de ce fâcheux traitement. La révélation de son identité, en forme de coup de théâtre, précipite donc la fin d’un récit anecdotique mais fort distrayant.

© Gilles Penso

Partagez cet article