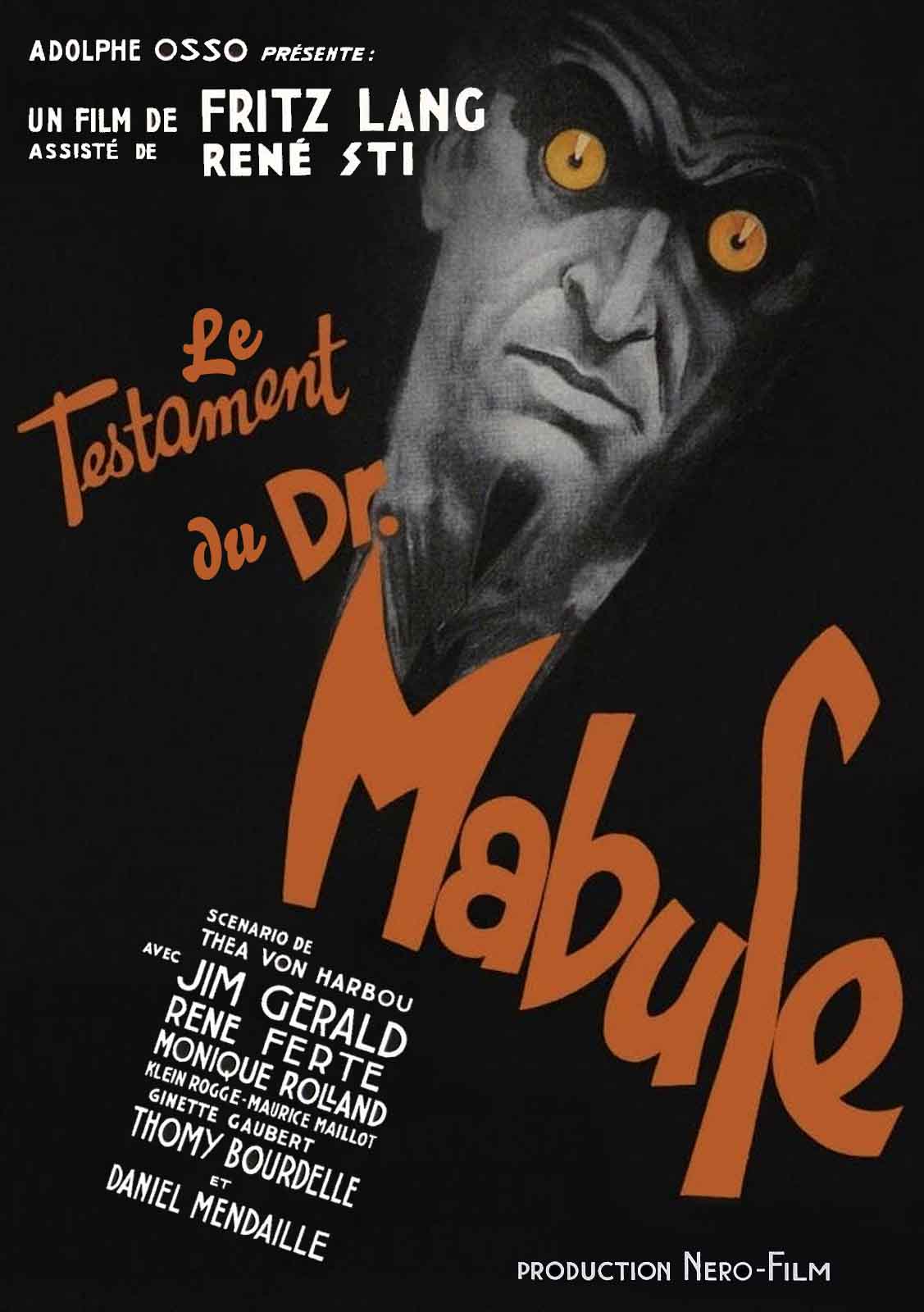

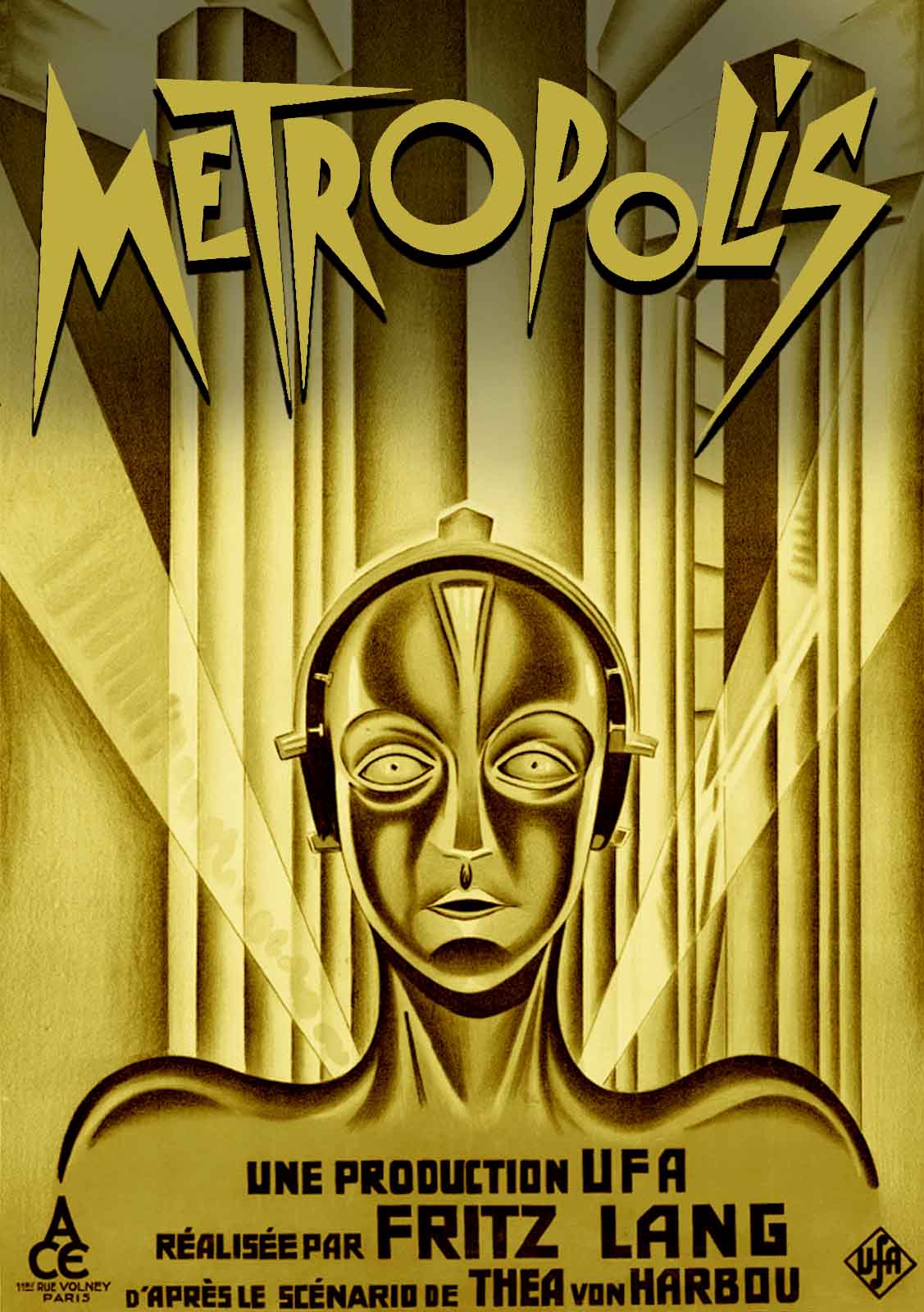

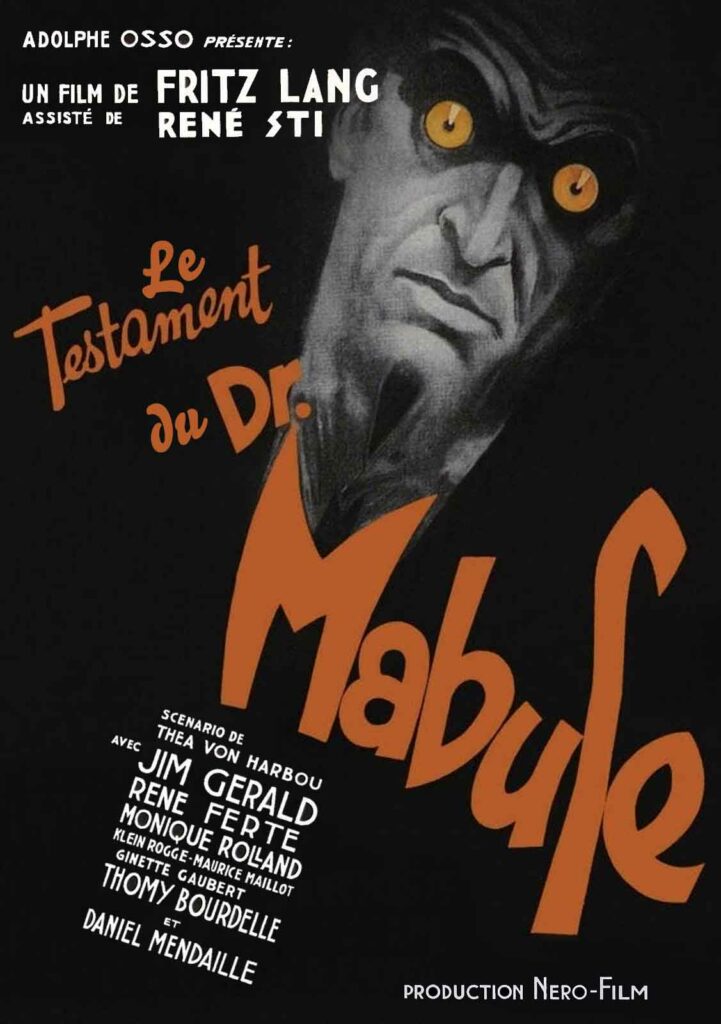

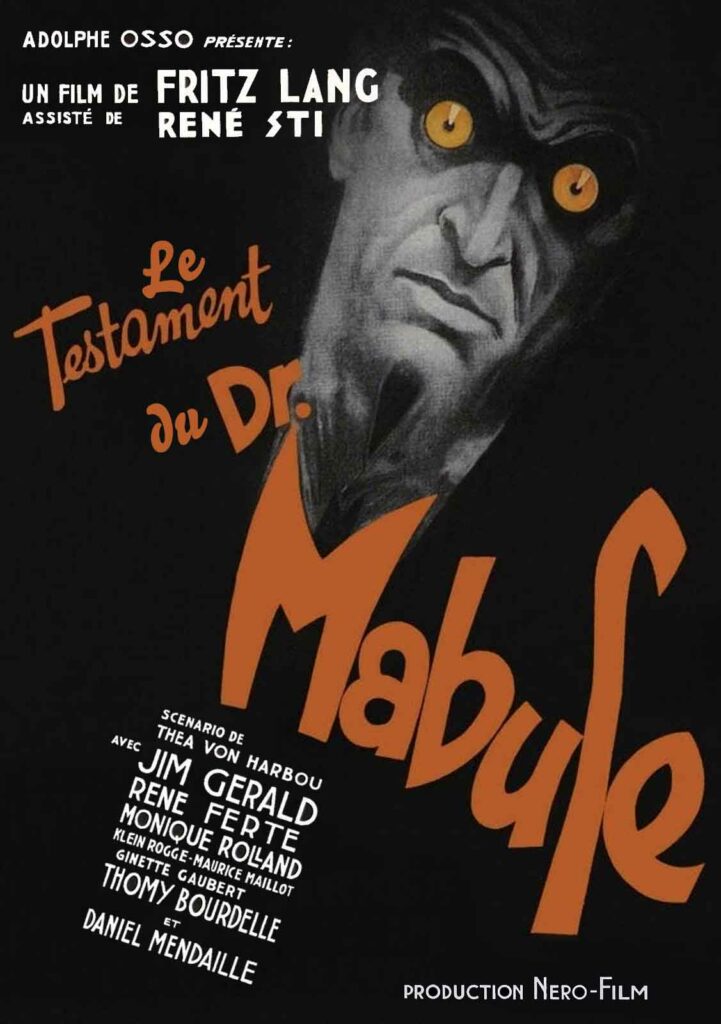

Au sommet de son art, Fritz Lang dirige la suite des aventures du super-vilain le plus effrayant du cinéma allemand

DAS TESTAMENT DES DR MABUSE

1933 – ALLEMAGNE

Réalisé par Fritz Lang

Avec Rudolf Klein-Rogge, Theodor Loos, Oskar Beregi, Otto Wernicke, Gustav Diessl, Theo Lingen

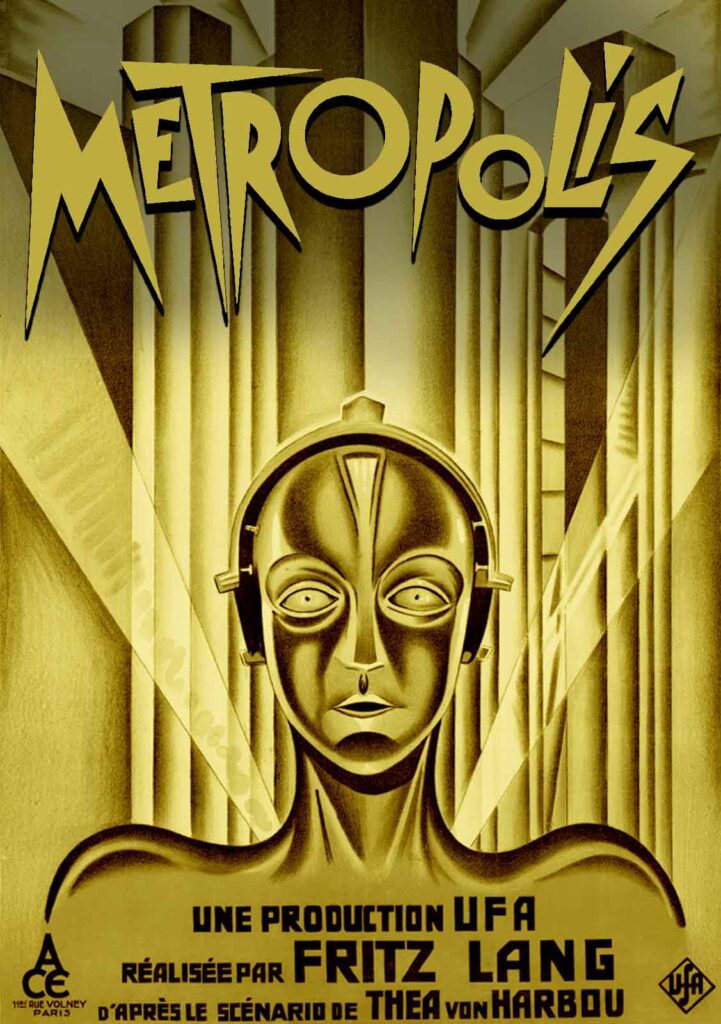

THEMA SUPER-VILAINS

Conçu en 1933, Le Testament du Docteur Mabuse sera interdit sur le territoire allemand jusqu’en 1951, où il sera visible dans une version plus courte que celle originalement conçue. Il faut croire que cette œuvre fut particulièrement dérangeante aux yeux du régime fasciste qui s’établissait alors au centre de l’Europe. Car une fois de plus, Fritz Lang jouait les prophètes en annonçant par le biais du thriller – teinté ici d’éléments de science-fiction, d’horreur et de fantastique – les dérives du totalitarisme. Le réalisateur de Metropolis s’était déjà intéressé aux exactions du docteur Mabuse aux temps du muet. Il donne ici une suite aux aventures de son super-vilain favori en décuplant l’impact de son message.

Capturé il y a plusieurs années après ses crimes perpétrés via l’hypnose, Mabuse a depuis sombré dans la démence, persuadé d’être hanté par l’esprit de ses victimes. Il passe ses journées allongé dans son lit, à noircir les pages de ce qui semble être un manuel pratique pour commettre des crimes. Bizarrement, des malfaiteurs commettent ces méfaits exactement comme ils sont écrits par Mabuse. Or le professeur Baum, qui exerce dans l’hôpital psychiatrique où est enfermé Mabuse, est le seul à connaître ces manuscrits. « Il convient de terroriser l’âme humaine, jusqu’en son tréfonds, par des crimes énigmatiques et apparemment gratuits » peut-on y lire. « Des crimes qui ne profitent à personne et dont l’unique but est de propager la terreur. Car l’ultime vocation de ces crimes est d’instaurer un règne absolu du crime. »

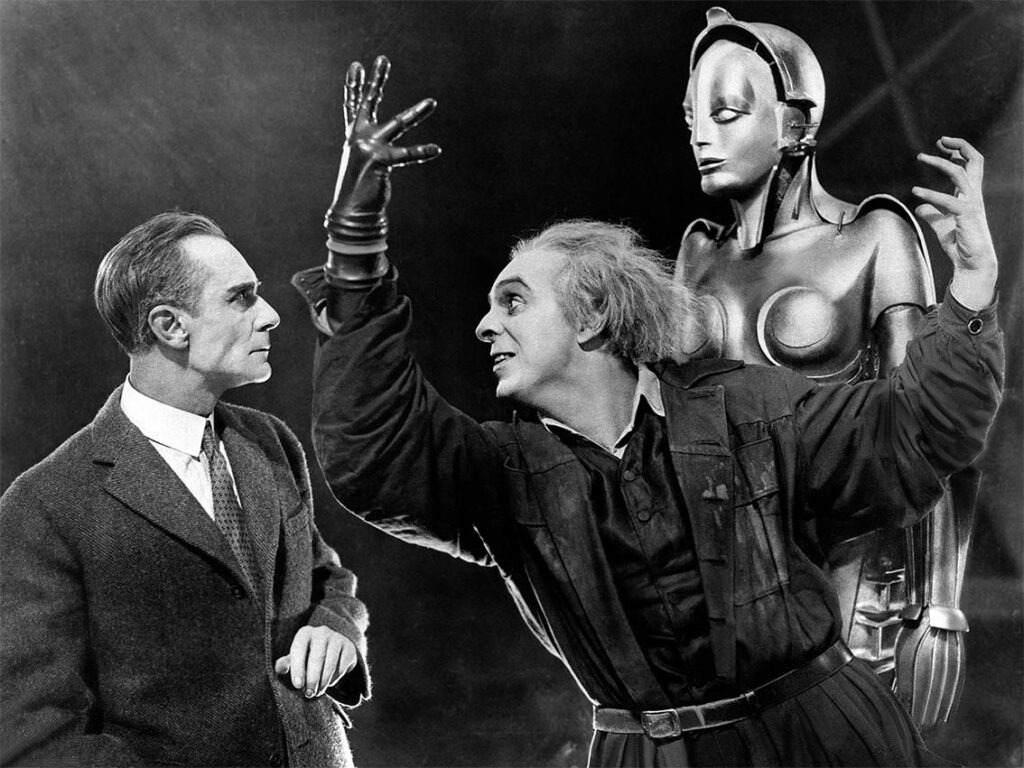

Les deux visages de la nature humaine

La mise en scène de Fritz Lang regorge d’idées visuelles surprenantes et de mouvements de caméra d’une folle modernité. Une fois de plus, le cinéaste allemand prouve qu’il n’a rien à envier à Alfred Hitchcock en matière de suspense et de maîtrise de toutes les ficelles du langage cinématographique. De nombreuses scènes sont d’ailleurs quasiment muettes, simplement soutenues par les effets sonores, comme cet assassinat en pleine rue dont les coups de feu sont couverts par des bruits de klaxons. Mais c’est dans sa description de la folie que Le Testament du Docteur Mabuse étonne le plus, détournant les codes du cinéma expressionniste pour mieux les réinventer. Témoin cette scène où le brigadier Hofmeister se retrouve dans une cellule aux murs tordus et aux perspectives étranges hantée par des personnages se dédoublant et des sons altérés, ou celle dans laquelle le professeur Braum analyse les écrits de Mabuse tandis que les masques ethniques, les crânes humains et les tableaux expressionnistes grimacent tout autour de lui. La scène la plus folle du film est sans conteste celle où Braum voit le fantôme de Mabuse assis en face de lui, en train de lui parler, avant de prendre possession de son corps, par le biais d’un trucage simple mais très réussi : une surimpression, et un maquillage effrayant. Fidèle à sa vision ambivalente de l’être humain, mélange complexe de pessimisme et d’optimisme, Fritz Lang n’aura de cesse, tout au long du Testament du Docteur Mabuse, de décliner deux thèmes récurrents : la folie est communicative mais l’amour finit toujours par triompher du mal.

© Gilles Penso

Partagez cet article