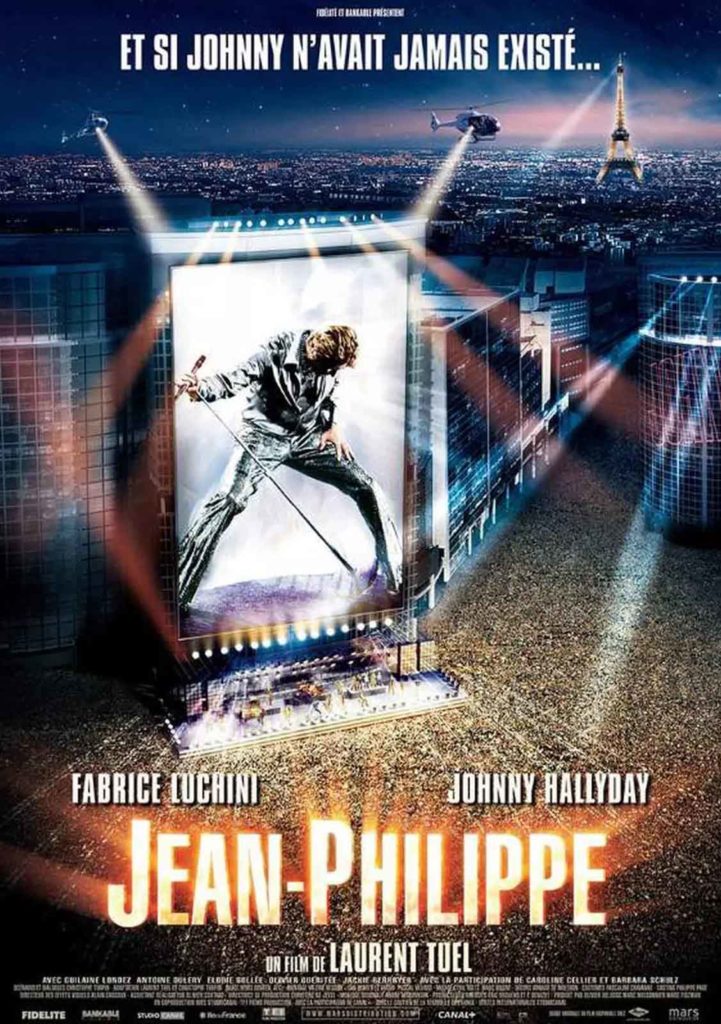

Un jour, un fan inconditionnel du chanteur Johnny Hallyday se réveille dans un monde où son idole n'existe pas…

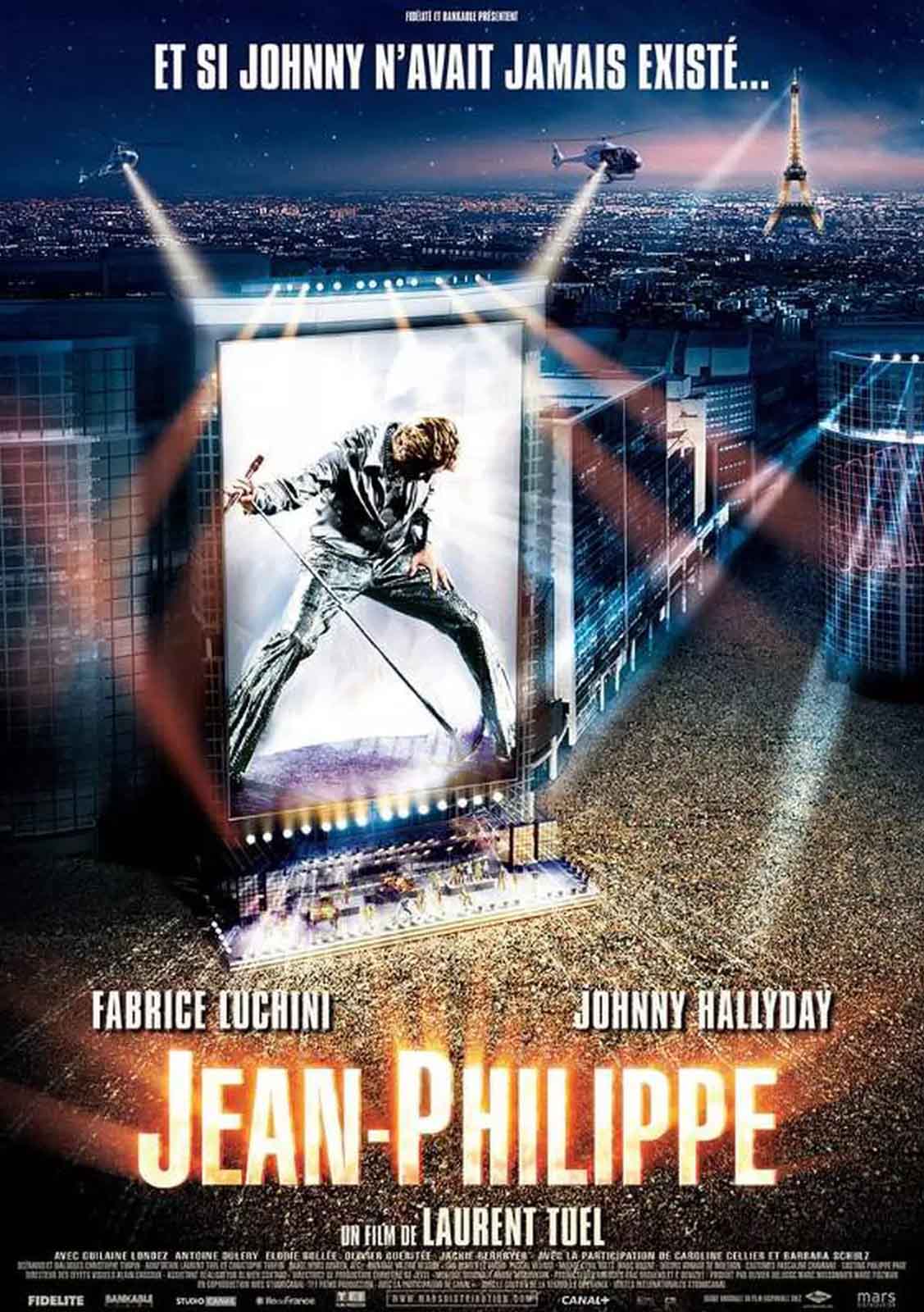

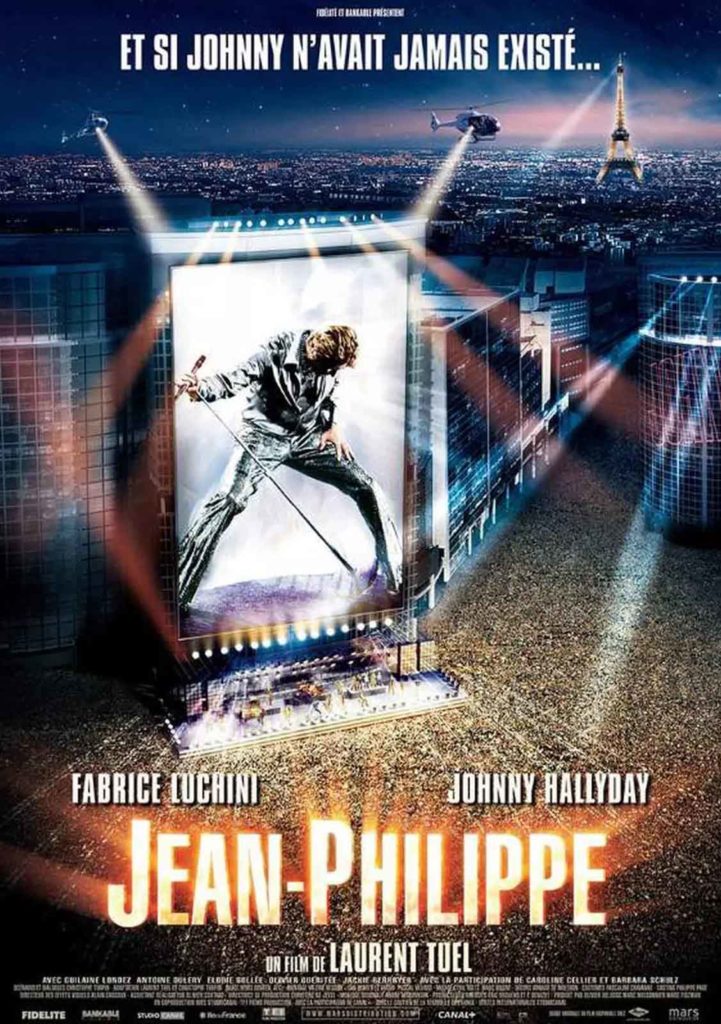

JEAN-PHILIPPE

2006 – FRANCE

Réalisé par Laurent Tuel

Avec Fabrice Luchini, Johnny Hallyday, Caroline Cellier, Jackie Berroyer, Guilaine Rondez, Antoine Duléry, Elodie Bollée

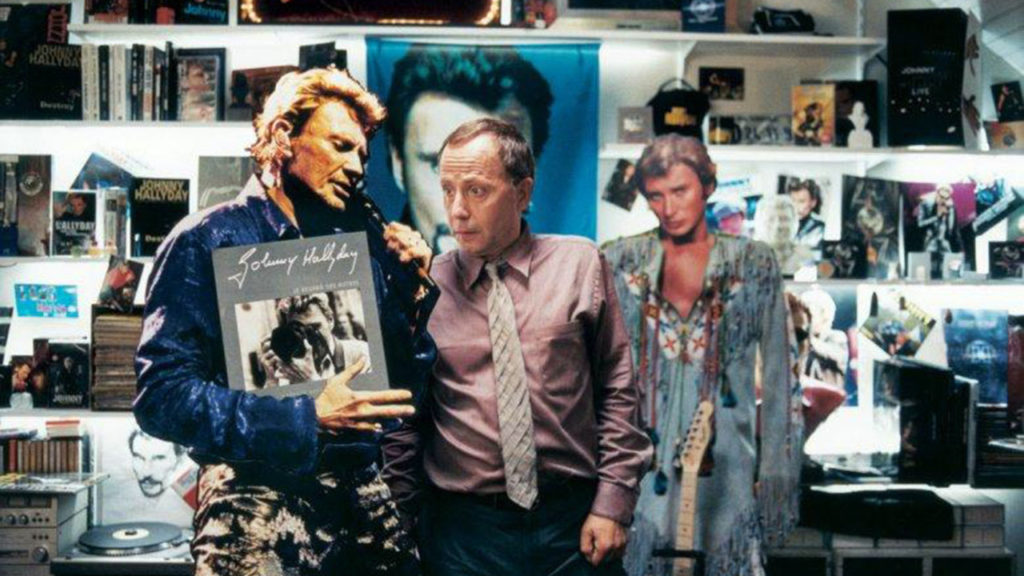

Jean-Philippe est typiquement le film qui s’est monté financièrement grâce à son pitch et son casting. Pourtant, avant de rédiger son scénario définitif, Christophe Turpin est passé par maintes variantes. Plus porté sur la science-fiction que sur la variété française, l’auteur envisageait ainsi dans un premier temps un récit dans lequel un fan de Steven Spielberg se retrouvait un jour dans un monde où E.T. n’existait pas et se mettait en tête de refaire le film lui-même. Mais le choix de remplacer l’univers du cinéma par celui de la musique s’avère judicieux, car finalement plus universel. D’où l’idée d’utiliser Johnny Hallyday, icône unique en son genre qui franchit aisément les générations et les barrières culturelles. Quand il eut vent du projet, le chanteur déclina d’abord l’offre, soucieux de ne jouer que dans des films éloignés de son activité musicale. Mais l’aspect résolument original du film le séduisit finalement, et c’est même lui qui s’efforça de convaincre Fabrice Luchini de lui donner la réplique.

Héros de Jean-Philippe, Fabrice est un cadre moyen, fan inconditionnel de Johnny dont il a presque édifié un temple dans son appartement, sous l’œil désabusé de son épouse et de sa fille. Mais un matin, après une grosse cuite, notre homme s’éveille dans un univers parallèle dans lequel Hallyday n’a jamais existé. Désemparé, perdant goût à la vie, Fabrice décide de retrouver la trace de son idole sous son nom véritable, Jean-Philippe Smet, mais lorsqu’il tombe enfin sur lui, c’est pour découvrir un patron de bowling. Cet homme simple, qui n’a rien à voir avec une star du rock’n roll, avait pourtant caressé dans sa jeunesse le projet de devenir chanteur. Mais un accident de scooter l’empêcha de se rendre à une audition, et c’est son concurrent Chris Summer qui le remplaça, devenant bientôt le plus grand chanteur populaire du pays. Bien décidé à modifier le destin de Jean-Philippe dans cette dimension parallèle pour qu’il devienne la légende vivante qu’il aurait toujours dû être, Fabrice se met en tête de le coacher. Son objectif immédiat : lui permettre d’être sélectionné au casting de l’émission « La Nouvelle Idole » pour chanter avec Chris Summer pendant son concert au Stade de France et montrer au public l’immensité de son talent. Mais Jean-Philippe va-t-il réussir à devenir en quelques mois ce que Johnny Hallyday a mis quarante ans à construire ?

Où es-tu Johnny ?

Le postulat de départ est très fort et soulève d’intéressantes questions sur les caprices du destin et sur l’entrecroisement des dimensions, d’où un clin d’œil à Retour vers le Futur assuré par Jackie Berroyer dans le rôle d’un professeur de physique. On pourra regretter que Jean-Philippe ne parvienne pas à développer une intrigue à la hauteur de son concept. Le récit emprunte donc des voies balisées, reprenant dans les grandes lignes la structure de Podium avec lequel il présente de nombreuses similitudes et auquel il rend un petit hommage savoureux. Preuve de la difficulté manifeste à dépasser cette excellente idée initiale, la chute finale s’avère frustrante, malgré une évidente volonté d’exploiter la thématique des destins multiples jusqu’au bout. Fort heureusement, les comédiens portent une grande partie du film sur leurs épaules, avec un enthousiasme et une bonne humeur très communicatifs.

© Gilles Penso

Partagez cet article